中国作为世界最大的水产品生产国,其水产养殖产量已连续 32 年位居全球首位,而鱼类资源的精准监测与管理对保障粮食安全和生态平衡具有战略意义。传统人工识别方法面临效率低下、主观性强及鱼类应激反应等难题,而深度学习凭借端到端的特征提取能力,正从根本上革新鱼类监测的技术范式。

深度学习模型的演进与渔业应用突破

卷积神经网络(CNN)的发展为鱼类识别任务奠定了技术基础。2015 年提出的 Fast R-CNN 首次将区域提取与特征提取整合为统一模型,其多任务损失函数实现了端到端检测,在 CLEF 数据集上的应用标志着深度学习在鱼类识别领域的里程碑突破。同年诞生的 ResNet 通过残差结构解决了深层网络梯度消失问题,将模型深度拓展至百层以上,为鱼类复杂特征的提取提供了技术可能。

实时性需求推动了 YOLO 系列算法的应用。YOLOv8 通过引入通道非降维与空间协调注意力机制(ECAM),在养殖鱼群检测中实现 95% 以上的准确率,同时保持 30 帧 / 秒的检测速度。轻量化网络 MobileNet 的深度可分离卷积技术,则为水下机器人、边缘计算设备等资源受限场景提供了模型优化路径,例如基于 MobileNet 改进的鱼类检测模型参数量减少 40%,却能在浑浊水域保持 88% 的识别精度。

Transformer 架构的引入开启了鱼类识别的新维度。注意力机制使模型能够捕捉全局特征关联,如在多模态融合任务中,基于 Transformer 的模型通过融合水质、声音和图像特征,将鱼类摄食强度识别准确率提升至 92%。这种跨模态信息整合能力尤其适用于复杂水下环境,有效应对光照不均、悬浮颗粒干扰等挑战。

数据集构建:从数据采集到迁移学习

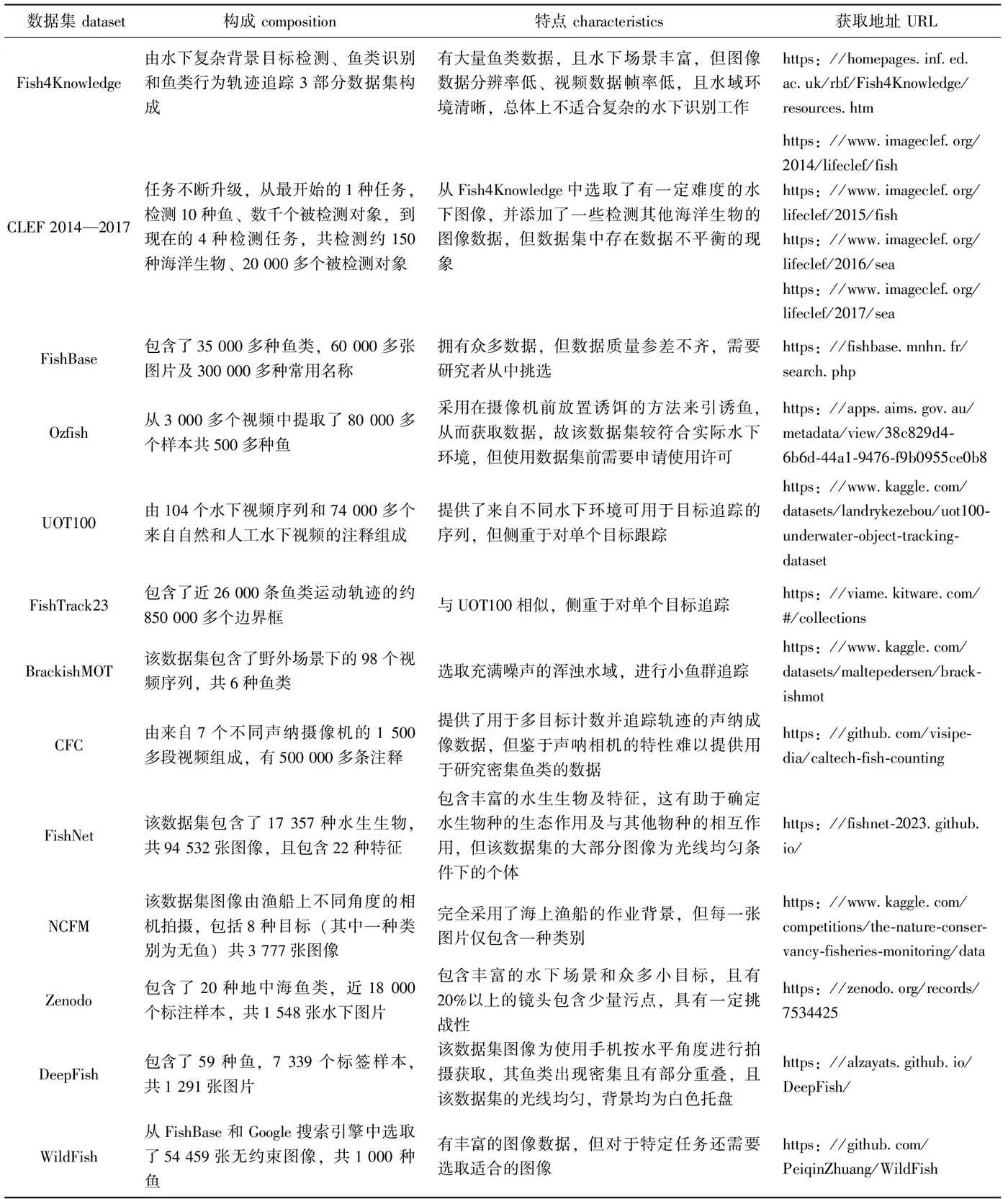

高质量数据集是深度学习应用的基础,但水下环境的复杂性导致数据采集面临多重挑战。自然水域中光照变化、水体浑浊及鱼类行为的随机性,使得获取的图像常出现纹理模糊、目标遮挡等问题。Fish4Knowledge 数据集虽包含丰富的水下场景,但图像分辨率低、帧率不足,难以满足高精度识别需求;而 Ozfish 数据集通过诱饵引诱鱼群的采集方式,更贴近实际养殖环境,却存在样本类别不平衡问题。

迁移学习技术成为缓解数据短缺的有效路径。研究者在 ImageNet 等大规模数据集上预训练模型,再通过微调适应鱼类识别任务。例如基于 ResNet50 预训练的模型,在鱼类个体识别任务中仅需 2000 张标注样本即可达到 85% 的准确率,较从头训练减少 60% 的数据需求。这种 "预训练 + 微调" 模式尤其适用于珍稀鱼类或特定生境的监测,如在南海珊瑚礁鱼类多样性调查中,迁移学习模型将新物种识别的样本需求降低 70%。

开源数据集的标准化建设正在推进。CLEF 2014-2017 系列数据集通过逐年升级任务难度,从 10 种鱼类扩展至 150 种海洋生物的检测,成为算法性能对比的重要基准;Zenodo 数据集则包含 20 种地中海鱼类的 1.8 万个标注样本,其中 20% 的图像带有水下污点,为抗干扰算法研究提供了理想测试平台。这些数据集的共享与完善,推动了鱼类识别技术的跨研究团队比较与优化。

表1 鱼类识别任务常用的开源数据集

任务细分与技术突破:从个体识别到行为分析

鱼类识别任务已形成多层次技术体系。在个体识别层面,研究者通过旋转边界框、空间变换网络(STN)等技术减少背景干扰,如基于 YOLOv7 改进的模型通过添加 GhostBlock 模块,将密集鱼群中的个体识别准确率提升至 93%。多目标检测则面临更复杂的遮挡挑战,改进的 YOLOv5 模型通过引入跨通道注意力(ECA)机制,在围网养殖场景中实现对重叠率达 70% 的鱼群的有效检测。

计数与轨迹追踪技术取得阶段性突破。密度图生成算法使模型在遮挡条件下的计数误差降低至 8% 以内,而结合可变卷积网络(DCN)的轨迹追踪算法,能有效处理鱼类扭动造成的形态变化,在 U 型轨迹预测中实现 90% 的 ID 匹配准确率。NVIDIA TensorRT 推理加速技术的应用,则将实时追踪的硬件成本降低 50%,为规模化养殖监测提供了可行性。

鱼体特征与行为识别拓展了应用维度。基于双目视觉的鱼体尺寸估计技术,通过三维重建将长度测量误差控制在 3% 以内;而结合类激活映射(CAM)的新鲜度识别模型,通过分析鱼眼、鱼鳃的色泽特征,实现冰鲜鱼类货架期的精准预测。在行为分析领域,多模态 Transformer 模型融合视频、音频和水质数据,首次实现鱼群摄食强度的动态分级,为精准投喂提供了数据支撑。

现实挑战与未来展望

尽管技术取得显著进展,深度学习在渔业应用中仍面临多重瓶颈。数据层面,缺乏如 COCO 般权威的标准化数据集,各研究团队自建数据的闭源性导致模型泛化能力难以验证;技术层面,复杂背景下的小目标检测(如幼鱼识别)准确率仍低于 75%,设备与模型的接口兼容性问题限制了技术落地效率。

未来研究将围绕三大方向展开:构建跨机构协作的标准化数据集,如整合 Fish4Knowledge、CLEF 等现有资源,建立包含不同水域、鱼种的多维度数据库;开发自适应水下环境的智能模型,通过动态调整网络参数应对光照、浑浊度的实时变化;推动跨学科融合,如结合生态学知识构建鱼类行为预测模型,实现从被动识别到主动管理的跨越。

在技术落地层面,边缘计算与轻量化模型的结合将成为重点。基于 MobileNet-V3 架构的模型已实现嵌入式设备部署,在深远海养殖网箱中实现 24 小时实时监测;而联邦学习技术的引入,可在保护数据隐私的前提下,实现多养殖场的数据共享与模型协同优化。这些技术创新正推动深度学习从实验室研究向产业应用的实质性转化,为全球智慧渔业的发展注入新的动力。