4000积分,电蒸锅*3

4000积分,电蒸锅*3

在探索高效数据处理与分析的道路上,企业往往面临着SQL使用门槛高、分析可视化流程复杂等挑战。随着数据量的不断增长,传统的数据分析工具和方法已难以满足现代企业对快速响应和深入洞察的需求。在此背景下,基于阿里云PolarDB MySQL版与MCP(多云平台)结合的解决方案应运而生,这为数据分析师和技术开发者提供了强有力的支持。那么,具体而言,MCP工具是如何实现这一提升,从而帮助企业更高效地完成从数据接入到分析可视化的全流程呢?

针对传统数据分析中存在的 SQL 使用门槛高、分析可视化流程复杂,本方案基于云数据库 PolarDB MySQL 版与阿里云百炼,结合 MCP 工具的 SQL 执行与绘图能力,利用模型智能解析与高效推理,实现从数据接入到分析可视化的全流程一站式部署。点击链接立即体验:MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用

本期话题:体验 MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用 方案,分享你的体验感受或建议!

本期奖品:截止2025年9月23日18时,参与本期话题讨论,将会选出3个优质回答获得电蒸锅,奖品前往积分商城进行兑换。快来参加讨论吧~

优质讨论获奖规则:不视字数多,结合自己的真实经历分享,回答非 AI 生成。

未获得实物礼品的参与者将有机会获得 10-100 积分的奖励,所获积分可前往积分商城进行礼品兑换。

注:楼层需为有效回答(符合互动主题),灌水/同人账号/复制抄袭/不当言论等回答将不予发奖。阿里云开发者社区有权对回答进行删除。获奖名单将于活动结束后5个工作日内公布,奖品将于7个工作日内进行发放,节假日顺延。奖品发放后请中奖用户及时关注站内信并领取兑换,若超时未领取则默认放弃领奖,逾期将不进行补发。

中奖用户:

截止到9月23日共收到63条有效回复,获奖用户如下:

优质回答5个:windigoice、nick2045632771、小白的大数据之旅

恭喜以上用户!感谢大家对本话题的支持~

版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

作为经常和业务数据打交道的分析师,以前处理数据时总被两个问题困住:一是 SQL 门槛,团队里不少业务同事想自己查数据,却卡在写复杂查询语句上,每次都得技术岗同事帮忙,光沟通需求就得花大半天;二是可视化流程太绕,从数据库取数后得导到本地表格,再贴进可视化工具调整样式,中间只要数据更新就得重复操作,赶项目时经常忙到半夜。

试了 MCP 赋能的这个方案后,第一感觉是 “终于不用在工具间来回跳了”。它直接和 PolarDB MySQL 版打通,数据接入一步到位,不用再手动导来导去。最惊喜的是 SQL 智能生成功能,业务同事用自然语言说 “查一下近三个月各区域客服工单量环比变化”,系统就能自动生成准确的查询语句,点击执行就出结果,现在他们自己就能搞定基础分析,我们技术岗终于不用当 “专职 SQL 写手” 了。

可视化功能也很实用,生成的数据结果能直接一键转换成折线图、柱状图,样式调整的选项很直观,不用像以前那样记各种图表参数。上周给领导做月度数据汇报,从取数、分析到出可视化报告,全程只用了不到一小时,换以前至少得大半天,效率提升特别明显。

不过体验中也发现一些可以优化的点:一是图表交互性还能加强,比如现在只能整体查看数据,希望能加个 “钻取” 功能,点击某个区域的数据就能看到下一级明细,这样分析问题更深入;二是希望能支持自定义报表模板,我们公司每周都要出固定格式的运营报表,要是能保存模板直接复用,能省更多事。

整体来说这个方案确实解决了传统数据分析的痛点,尤其对我们这种技术和业务团队协作频繁的企业很友好。期待后续能优化交互细节和模板功能,要是再能和我们常用的企业微信打通,数据报告直接同步到工作群,那工作流就更顺畅了。

最直接的感受是SQL门槛的降低。我们团队里有数据分析师能写复杂查询,但也有运营同事对SQL只有基础了解。传统模式下,运营提需求要等分析师写SQL,再导数据做报表,沟通成本很高。现在他们可以直接用自然语言描述需求,比如“对比xx区上周和这周的订单转化率”,系统生成的SQL虽然简单,但确实能跑出结果。当然复杂业务逻辑还是需要人工优化,但日常的简单查询能节省不少时间。部署过程也比预想顺畅。

总的来说,这个方案最大的价值在于“降本增效”。它不是要取代专业数据分析师,而是把分析师从重复性的取数、制表工作中解放出来。对于中小企业或业务部门自主分析场景,确实能快速搭建起可用的数据分析平台。

在探索高效数据处理与分析的过程中,深切体会到了传统数据分析面临的诸多难题。而 MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用方案的出现,宛如一盏明灯,为我们照亮了前行的道路。以下是我使用该方案的真实体验感受。

传统数据分析中,SQL 使用门槛高是一大痛点。对于非专业技术出身的数据分析师来说,复杂的 SQL 语句就像是一道难以跨越的鸿沟。而 MCP 工具的出现,极大地改善了这一状况。它利用模型智能解析与高效推理,能够将自然语言转化为 SQL 语句。

就拿我们日常的销售数据统计来说,以前需要专业的技术人员编写复杂的 SQL 语句来查询不同地区、不同时间段的销售数据。现在,我们只需用自然语言描述需求,比如“查询过去一个月内,华东地区销售额排名前十的产品”,MCP 就能快速将其转化为准确的 SQL 语句并执行,得出结果。这大大降低了数据分析的技术门槛,让更多的业务人员能够参与到数据挖掘中来,提高了工作效率。

分析可视化流程复杂也是传统数据分析的一大难题。以往,从数据处理到生成可视化图表,需要经过多个繁琐的步骤,涉及不同的工具和软件,不仅耗费时间和精力,还容易出现数据不一致的问题。

MCP 工具结合了 SQL 执行与绘图能力,实现了从数据接入到分析可视化的全流程一站式部署。在实际操作中,我们可以直接在 MCP 平台上完成数据的导入、清洗、分析和可视化展示。例如,在对市场调研数据进行分析时,我们可以通过简单的操作选择合适的可视化图表类型,如柱状图、折线图、饼图等,MCP 会自动根据数据生成清晰直观的图表。这使得数据的呈现更加直观,让决策者能够快速理解数据背后的含义,做出更明智的决策。

随着企业数据量的不断增长,传统的数据分析工具和方法已难以满足现代企业对快速响应和深入洞察的需求。MCP 方案基于阿里云 PolarDB MySQL 版与阿里云百炼,具备强大的数据处理和分析能力。

在一次紧急的市场活动效果评估中,我们需要快速分析活动期间的用户行为数据。使用 MCP 工具,我们能够在短时间内完成大量数据的处理和分析,及时生成详细的分析报告。相比以前使用传统工具,处理时间缩短了数倍,为我们及时调整市场策略提供了有力支持。这种高效的数据处理与分析能力,使得企业能够快速响应市场变化,抓住发展机遇。

虽然 MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用方案给我们带来了诸多便利,但在使用过程中,我们也发现了一些可以改进的地方。

不同行业的数据特点和分析需求差异较大。希望 MCP 能够提供更多针对不同行业的分析模板,例如金融行业的风险评估模板、制造业的生产效率分析模板等。这样可以进一步降低用户的使用门槛,提高分析效率。

虽然 MCP 在自然语言转化为 SQL 语句方面已经取得了很大的进步,但在一些复杂的业务场景下,自然语言理解的准确性还有待提高。建议进一步优化自然语言处理算法,提高对复杂语义的理解能力,确保生成的 SQL 语句更加准确。

随着数据安全问题日益受到关注,企业对数据安全的要求也越来越高。希望 MCP 能够加强数据安全保障措施,例如提供更完善的数据加密、访问控制和审计功能,确保企业数据的安全性和隐私性。

MCP通过分布式计算引擎和列式存储优化OLAP查询性能,结合智能缓存与预计算技术,用户在进行拖拽式多维分析(如钻取、切片、旋转)时可实现秒级甚至亚秒级响应,避免传统OLAP的延迟卡顿。图表随参数调整实时刷新,支持用户快速迭代分析逻辑(如动态筛选、对比维度切换),形成“分析-验证-优化”的闭环。基于历史查询模式和数据特征,智能体主动推荐相关分析维度、异常检测(如突增/突降指标)或关联性分析,引导用户发现隐藏模式。从“被动查询”到“主动洞察”:降低对专业分析技能的依赖,让业务用户直接参与深度分析。从“静态报表”到“动态推演”:支持假设性分析(What-if),快速验证业务策略。从“孤岛分析”到“协同决策”:通过可复用的分析流程和注释,提升团队数据驱动共识。通过MCP的技术赋能,可视化OLAP智能体最终将数据分析从“专家工具”进化为“全员可用的决策助手”,在体验上实现了“直觉化操作、智能化引导、实时化反馈”的跃迁。

“数据超人”MCP工具:一场从“冷库”到“熔炉”的数据革命

作为一名常年与数据打交道的分析师,我曾无数次经历过这样的场景:业务同事急匆匆地跑来问一个数据问题,我需要在庞大的数据库里艰难地寻找正确的表,构思复杂的SQL语句,跑出数据后还要导入到另一个可视化工具里做图表,最后再写成报告。整个过程冗长、繁琐,且极度依赖个人的技术能力。数据就像被锁在“冷库”里,虽然价值连城,但提取和利用的过程却让人“不寒而栗”。

直到我体验了基于阿里云PolarDB MySQL版和MCP(多云平台) 工具打造的可视化OLAP智能体应用方案,我才真切地体会到,数据真的可以“燃”起来。它不再是冰冷的、静态的数字,而是变成了可以随时交互、主动呈现洞察的“活火”。以下是我结合自身经历的三点最深感受:

而MCP工具的智能解析能力,简直像给数据操作配了一个“同声传译”。我只需要像聊天一样,用自然语言提出我的需求,比如:

“帮我对比一下上周和这周,各个产品线的销售额和增长率,并按增长率从高到低排序。”

短短几秒,它不仅能精准地生成并执行正确的SQL语句,从PolarDB中取出数据,还能进一步将结果用最合适的图表(如簇状柱形图+折线图组合)呈现出来。PolarDB MySQL版的高性能在此刻得到了完美体现,即使面对大量数据聚合查询,响应速度也极快,保证了整个过程的流畅性。

这意味着,数据查询和分析的门槛被前所未有地降低了。未来,业务运营同学完全可以自己“动手丰衣足食”,快速验证自己的想法,而数据分析师则能从重复性的取数工作中解放出来,更专注于深度挖掘和策略构建。

MCP工具与阿里云百炼的结合,打造了一个真正的“一站式”数据洞察流水线。在这个方案里:

输入:自然语言问题。

处理:智能体理解意图 -> 生成SQL -> PolarDB执行 -> 数据返回 -> 智能体判断最佳可视化方案。

输出:一个完整的、带有图表的分析结论页面。

“取数”和“可视化”这两个原本分离的环节被彻底打通了。我不再需要关心数据是怎么来的,也不再需要思考该用饼图还是柱状图,系统自动给出了最优解。这种体验上的流畅感,极大地提升了我的分析效率和心流状态,让我能持续聚焦在“问题本身”而不是“工具操作”上。

在生成的图表下方,它常常会附带一段简短的结论性文字,指出数据的显著特征(如“增长率最高的产品线是XX”)、异常点(“YY产品线销售额出现异常下滑”)或趋势。虽然目前的解读还相对基础,但这一功能指向了一个充满想象的未来:AI不仅帮我们干活,还能帮我们思考,为我们提供分析方向的提示和灵感。

这对于新手分析师是莫大的帮助,对于资深专家也是一个高效的“提醒器”,能有效避免因疏忽而错过关键信息。

展望与建议

当然,任何工具在初期都有提升空间。基于我的体验,提出两点小建议:

自定义可视化增强:目前图表的样式和类型似乎是系统自动判定的。未来是否可以增加一个轻度的“编辑”界面,让用户能快速调整颜色、标题或切换图表类型,以满足正式报告的需求?

复杂语义的深度解析:对于非常复杂、涉及多层业务逻辑的提问(例如,“分析一下新用户首次购买后一个月内的复购率,并拆分不同渠道来源”),生成的SQL偶尔会不够精准。相信随着模型的持续迭代,这方面的能力会越来越强。

总结而言,这套方案绝非简单的工具叠加,而是一场数据工作模式的范式转移。 它通过强大的AI能力,将高性能的云数据库(PolarDB)与灵活的多云平台(MCP)编织成一张智能的数据价值网络,真正让数据流动了起来、燃烧了起来,迸发出驱动业务前进的光和热。

最后,作为一名热爱烹饪的数据从业者,我已经开始期待用那台可能属于我的电蒸锅,在高效工作之余,蒸出更多美味的生活了!😉

我作为一名数据分析师,每天最多的工作就是抽取数据、过滤数据、制作BI可视化图形、分析数据,这个过程其实还挺麻烦的,首先就是先抽取数据,把业务系统已有的数据抽取出来,得到这次需求大概需要的数据之后,然后进行一些数据的清洗和转换,然后制作可视化图形。

其实我本身也是已经使用阿里云产品很久了,本身公司整体业务系统架构就都是采用的阿里云的产品,另外我个人也是使用了阿里云的E-MapReduce,云原生数据仓库AnalyticDB,尤其是前者基本上是现在使用的主要的离线数仓使用

其实每次接到需求之后,从基础数据到可视化图形,中间的开发过程还是挺让人头大的,尤其是业务方催的很紧的时候,这个时候就得拼命加班去干!

Excel是最开始采用的工具,从最开始把数据导出来在Excel中制作可视化图形,但是一开始还勉强能应对,但是公司后面的发展越来越大,业务订单量也越来越大,如果需要结合到订单商品或者一些日志型的数据进行分析的话,那Excel明显就不够用,毕竟一个Excel表格超过100万的数据量就会出现丢失数据,并且速度太慢了,卡的很,只能适合轻量的数据,数据量一大就直接拜拜了,所以这也是业务分析人员一个头疼的重要原因,老板需要的数据很难提供出来。

对于使用Excel来分析数据的弊端,Python确实能够很好的解决问题,哪怕数据量大一些也是可以接受的,而且功能比较强大,需要什么样的功能直接自己手动开发就好了,还可以通过使用爬虫爬取自己需要的数据,然后进行数据处理。

在进行数据处理和可视化的时候,Python的数据分析三剑客,NumPy,Pandas,Matplotlib 那可谓是想做什么数据就做什么数据,不管是简单的场景还是复杂的场景都能够游刃有余。

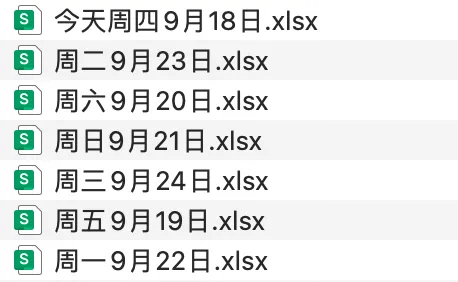

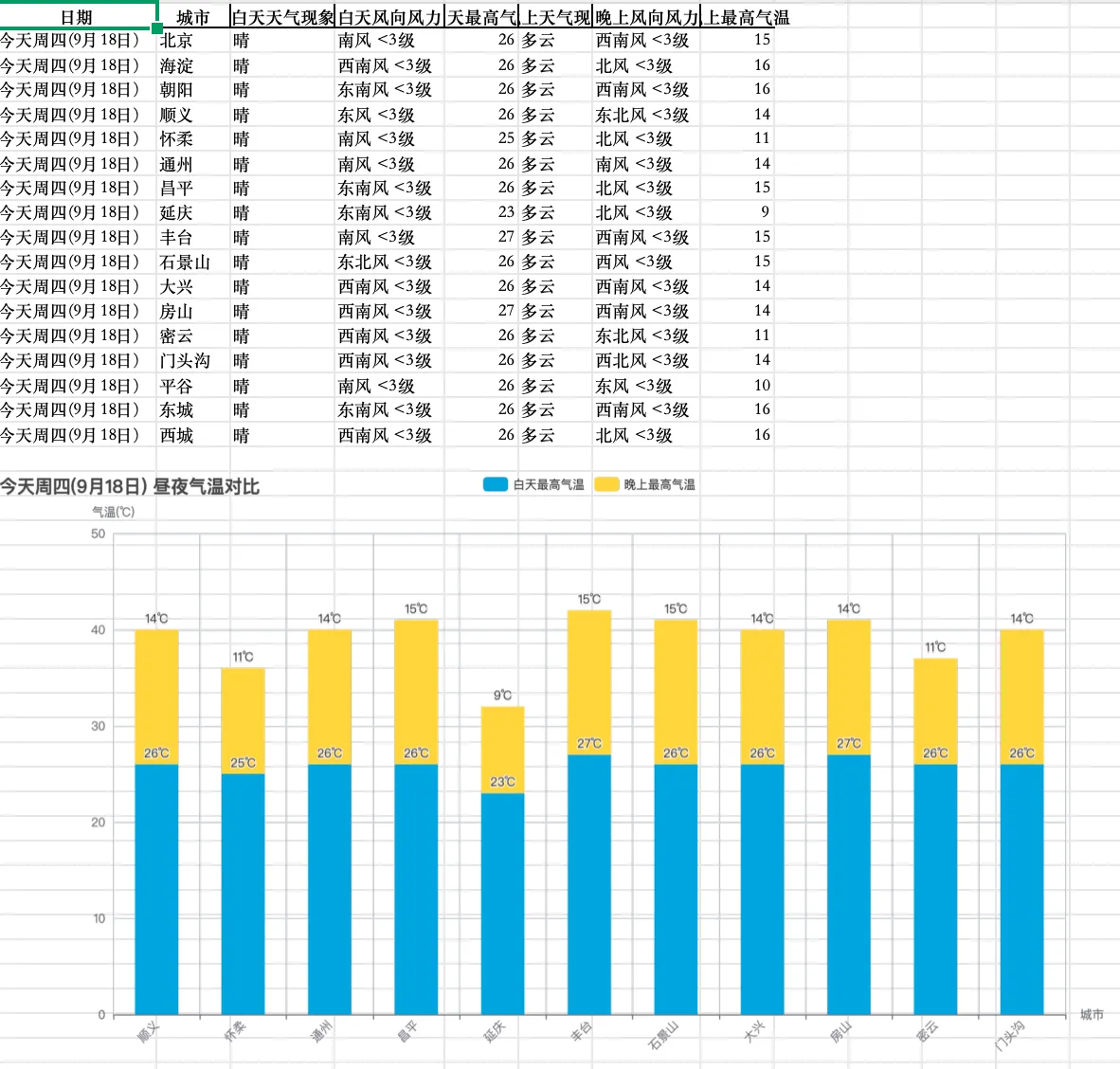

比如说通过爬取天气网站的数据然后进行可视化展示,下面是我自己原来做的一个爬虫代码和可视化,作为参考

这个Python代码会获取到北京最近一周的天气信息。

整体总结一下操作过程,首先使用requests和lxml爬取到天气网站的页面的数据,得到自己需要的数据之后,就使用Pandas来进行数据的处理和清晰,然后使用pyecharts开生成可视化的图表,生成的图标使用snapshot-selenium转换成图片,最后把准备好的数据和可视化图表保存到Excel文件中

import requests

from lxml import etree

import pandas as pd

import sys

from typing import List, Dict

from pyecharts import options as opts

from pyecharts.charts import Bar

from pyecharts.commons.utils import JsCode

from pyecharts.globals import ThemeType

from pyecharts.render import make_snapshot

from snapshot_selenium import snapshot

from openpyxl import load_workbook

from openpyxl.drawing.image import Image as XLImage

import os

import tempfile

import re

class WeatherCrawler:

"""天气数据爬取与可视化工具类"""

def __init__(self, url: str = "https://www.weather.com.cn/textFC/beijing.shtml"):

"""初始化参数"""

self.url = url

self.html = None # 存储原始HTML

self.headers = {

"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36"

}

# 更新XPath配置,区分白天和晚上

self.xpath_config = {

"date": '//ul[@class="day_tabs"]/li[{}]//text()',

"city": '//div[@class="conMidtab"][{}]/div[@class="conMidtab3"]/table/tr[{}]/td[{}]/a//text()',

"day_weather": '//div[@class="conMidtab"][{}]/div[@class="conMidtab3"]/table/tr[{}]/td[{}]//text()',

"day_wind": '//div[@class="conMidtab"][{}]/div[@class="conMidtab3"]/table/tr[{}]/td[{}]/span[{}]//text()',

"day_temp": '//div[@class="conMidtab"][{}]/div[@class="conMidtab3"]/table/tr[{}]/td[{}]//text()',

"night_weather": '//div[@class="conMidtab"][{}]/div[@class="conMidtab3"]/table/tr[{}]/td[{}]//text()',

"night_wind": '//div[@class="conMidtab"][{}]/div[@class="conMidtab3"]/table/tr[{}]/td[{}]/span[{}]//text()',

"night_temp": '//div[@class="conMidtab"][{}]/div[@class="conMidtab3"]/table/tr[{}]/td[{}]//text()',

}

def fetch_html(self) -> str:

"""获取并解析HTML内容"""

try:

response = requests.get(self.url, headers=self.headers)

response.raise_for_status()

response.encoding = response.apparent_encoding

self.html = etree.HTML(response.text)

return response.text

except requests.exceptions.RequestException as e:

raise ValueError(f"请求失败: {e}")

def parse_daily_weather(self, day_index: int) -> List[Dict]:

"""解析单日天气数据(核心解析逻辑)

:param day_index: 日期索引(1-7对应未来7天)

:return: 单日天气数据列表(字典格式)

"""

if not self.html:

raise RuntimeError("请先调用fetch_html()获取HTML内容")

daily_data = []

date = self.html.xpath(self.xpath_config["date"].format(day_index))[0].strip()

for row in range(1, 18): # 表格行(1-17对应17个区县)

# 动态计算td索引(首行和其他行结构不同)

td_offset = 2 if row == 1 else 1

try:

# 提取各字段(使用XPath配置)

city = self.html.xpath(self.xpath_config["city"].format(day_index, row, td_offset))[0].strip()

# 白天数据

day_weather = self.html.xpath(self.xpath_config["day_weather"].format(day_index, row, td_offset + 1))[0].strip()

day_wind1 = self.html.xpath(self.xpath_config["day_wind"].format(day_index, row, td_offset + 2, 1))[0].strip()

day_wind2 = self.html.xpath(self.xpath_config["day_wind"].format(day_index, row, td_offset + 2, 2))[0].strip()

# 处理白天最高气温数据

day_temp_str = self.html.xpath(self.xpath_config["day_temp"].format(day_index, row, td_offset + 3))[0].strip()

day_temp = self.extract_temperature(day_temp_str)

# 晚上数据

night_weather = self.html.xpath(self.xpath_config["night_weather"].format(day_index, row, td_offset + 4))[0].strip()

night_wind1 = self.html.xpath(self.xpath_config["night_wind"].format(day_index, row, td_offset + 5, 1))[0].strip()

night_wind2 = self.html.xpath(self.xpath_config["night_wind"].format(day_index, row, td_offset + 5, 2))[0].strip()

# 处理晚上最高气温数据

night_temp_str = self.html.xpath(self.xpath_config["night_temp"].format(day_index, row, td_offset + 6))[0].strip()

night_temp = self.extract_temperature(night_temp_str)

daily_data.append({

"日期": date,

"城市": city,

"白天天气现象": day_weather,

"白天风向风力": f"{day_wind1} {day_wind2}",

"白天最高气温": day_temp,

"晚上天气现象": night_weather,

"晚上风向风力": f"{night_wind1} {night_wind2}",

"晚上最高气温": night_temp

})

except (IndexError, ValueError) as e:

print(f"解析第{day_index}天第{row}行时出错: {e},跳过该行")

continue

return daily_data

@staticmethod

def extract_temperature(temp_str: str) -> int:

"""从字符串中提取温度值"""

# 尝试提取数字部分

match = re.search(r'(-?\d+)', temp_str)

if match:

return int(match.group(1))

# 如果无法提取数字,尝试直接转换

try:

return int(temp_str)

except ValueError:

print(f"无法转换温度值: {temp_str},使用0代替")

return 0

@staticmethod

def save_to_excel(df: pd.DataFrame, file_path: str = None) -> str:

"""保存数据到Excel文件并返回文件路径"""

if df.empty:

print("无数据可保存")

return ""

# 清理文件名中的特殊字符

date_str = df['日期'].iloc[0].replace('(', '').replace(')', '').replace(' ', '_')

file_path = file_path or f"{date_str}.xlsx"

# 保存数据到Excel

df.to_excel(file_path, index=False)

print(f"数据已保存至: {file_path}")

return file_path

def create_bar_chart(self, df: pd.DataFrame) -> str:

"""创建昼夜气温对比柱状图并返回图片路径"""

if df.empty:

print("无数据可创建图表")

return ""

# 提取数据

cities = df["城市"].tolist()

day_temps = df["白天最高气温"].tolist()

night_temps = df["晚上最高气温"].tolist()

# 创建柱状图

bar_chart = (

Bar(init_opts=opts.InitOpts(theme=ThemeType.LIGHT, width="1200px", height="600px"))

.add_xaxis(cities)

.add_yaxis("白天最高气温", day_temps, stack="stack1", category_gap="50%",

label_opts=opts.LabelOpts(position="top", formatter="{c}℃"))

.add_yaxis("晚上最高气温", night_temps, stack="stack1", category_gap="50%",

label_opts=opts.LabelOpts(position="top", formatter="{c}℃"))

.set_global_opts(

title_opts=opts.TitleOpts(title=f"{df['日期'].iloc[0]} 昼夜气温对比"),

xaxis_opts=opts.AxisOpts(

name="城市",

axislabel_opts=opts.LabelOpts(rotate=45, interval=0)

),

yaxis_opts=opts.AxisOpts(name="气温(℃)"),

toolbox_opts=opts.ToolboxOpts(),

datazoom_opts=[opts.DataZoomOpts(type_="inside")],

)

)

# 创建临时图片文件

img_path = tempfile.mktemp(suffix='.png')

make_snapshot(snapshot, bar_chart.render(), img_path)

return img_path

@staticmethod

def insert_image_to_excel(img_path: str, excel_path: str):

"""将图片插入Excel文件"""

if not os.path.exists(img_path) or not os.path.exists(excel_path):

print("图片或Excel文件不存在")

return

try:

# 加载Excel工作簿

wb = load_workbook(excel_path)

ws = wb.active

# 计算插入位置(在数据行下方)

data_rows = len(ws['A']) # 获取数据行数(包含标题)

img_row = data_rows + 2 # 在数据下方空一行

# 创建图像对象

img = XLImage(img_path)

# 设置图像大小(保持比例)

max_width = 1400

max_height = 500

# 调整宽度

if img.width > max_width:

ratio = max_width / img.width

img.width = max_width

img.height = int(img.height * ratio)

# 调整高度

if img.height > max_height:

ratio = max_height / img.height

img.height = max_height

img.width = int(img.width * ratio)

# 将图像添加到工作表

ws.add_image(img, f'A{img_row}')

# 保存修改

wb.save(excel_path)

print(f"图表已插入到Excel文件: {excel_path}")

# 删除临时图片文件

os.remove(img_path)

except Exception as e:

print(f"插入图表到Excel时出错: {e}")

if __name__ == "__main__":

# 使用示例

crawler = WeatherCrawler()

try:

# 步骤1:获取HTML

crawler.fetch_html()

# 步骤2:解析未来7天数据

for day in range(1, 8):

print(f"正在处理第{day}天数据...")

# 解析数据

daily_weather = crawler.parse_daily_weather(day)

df = pd.DataFrame(daily_weather)

if not df.empty:

# 保存Excel文件

excel_path = crawler.save_to_excel(df)

# 创建柱状图

img_path = crawler.create_bar_chart(df)

# 将图表插入Excel

if img_path:

crawler.insert_image_to_excel(img_path, excel_path)

else:

print(f"第{day}天无有效数据,跳过处理")

except Exception as e:

print(f"程序运行出错: {e}")

简单看一下输出的结果

根据前面的看起来,Python还是很强大的,基本上所有数据都可以处理成自己想要的样子,后续还可以通过Webhook,定时把数据发送到群机器人。

说到这里,看起来Python很强大,不过还是有缺点的,缺点就是门槛有点高,对于很多业务分析师来说,还要去学习Python,包括Python的各个模块,所以门槛还是比较高的,而且开发周期也是比较长的,当一个需求下来,到开发结束还是很耗费时间的,所以Python也不是最优项。

其实本来我还有很多之前做分析的手段想跟大家分享,包括使用BI工具,不过BI工具也有很多限制,以及费用还是比较高的,不过现在的主角是MCP智能体,我现在已经忍不住来介绍了!

现在真可以说是AI的时代,如果说作为程序员应该最能感受到AI带给自己的便利,在自己写代码的时候又有几个敢说一点都没有使用AI呢,我自己感觉来说,淘汰我们的不是AI,而是会用AI的人,而我在实际的工作中,对数据的处理中也可以经常使用到AI帮我写一部分代码,但是当时就一直在想,使用AI也是只能一步步有问题去问AI,那么有没有什么办法,只需要我把自己想要的数据通过语言告诉AI,AI就能自动帮我完成一系列操作,直接生成我想要的数据, 中间的过程不需要我参与,这样我就可以节省很多时间来做一些其他的事情,那么阿里云的MCP智能体来了!

跟传统的数据分析工具相比,传统的数据分析工具往往要么是门槛过高,需要会Python、sql等语言,或者就是需要花费重金去购买相关的BI产品,但是整体下来可视化流程还是很复杂,而且需要花费很多时间和金钱,然而阿里云的MCP智能体可以直接基于云数据库 PolarDB Mysql版与阿里云百炼,并且结合MCP工具的SQL执行能力还有画图能力,利用AI大模型进行高效的数据分析

从以前的SQL开发或者Python开发然后到BI可视化,这一系列复杂的流程就直接一句话搞定,不需要多余的人工操作,这才是提高工作效率。然后就让我们开始先去体验一下吧

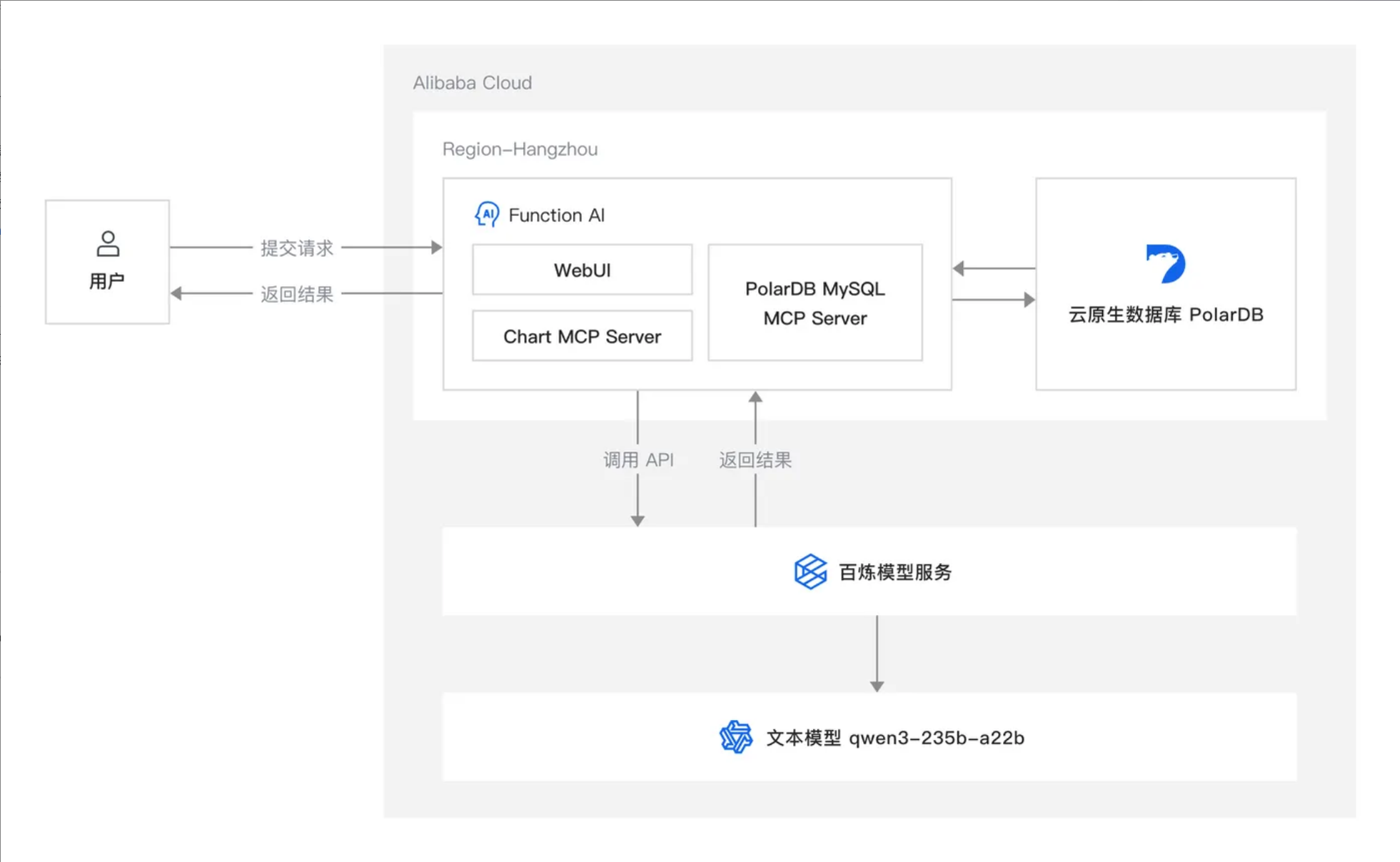

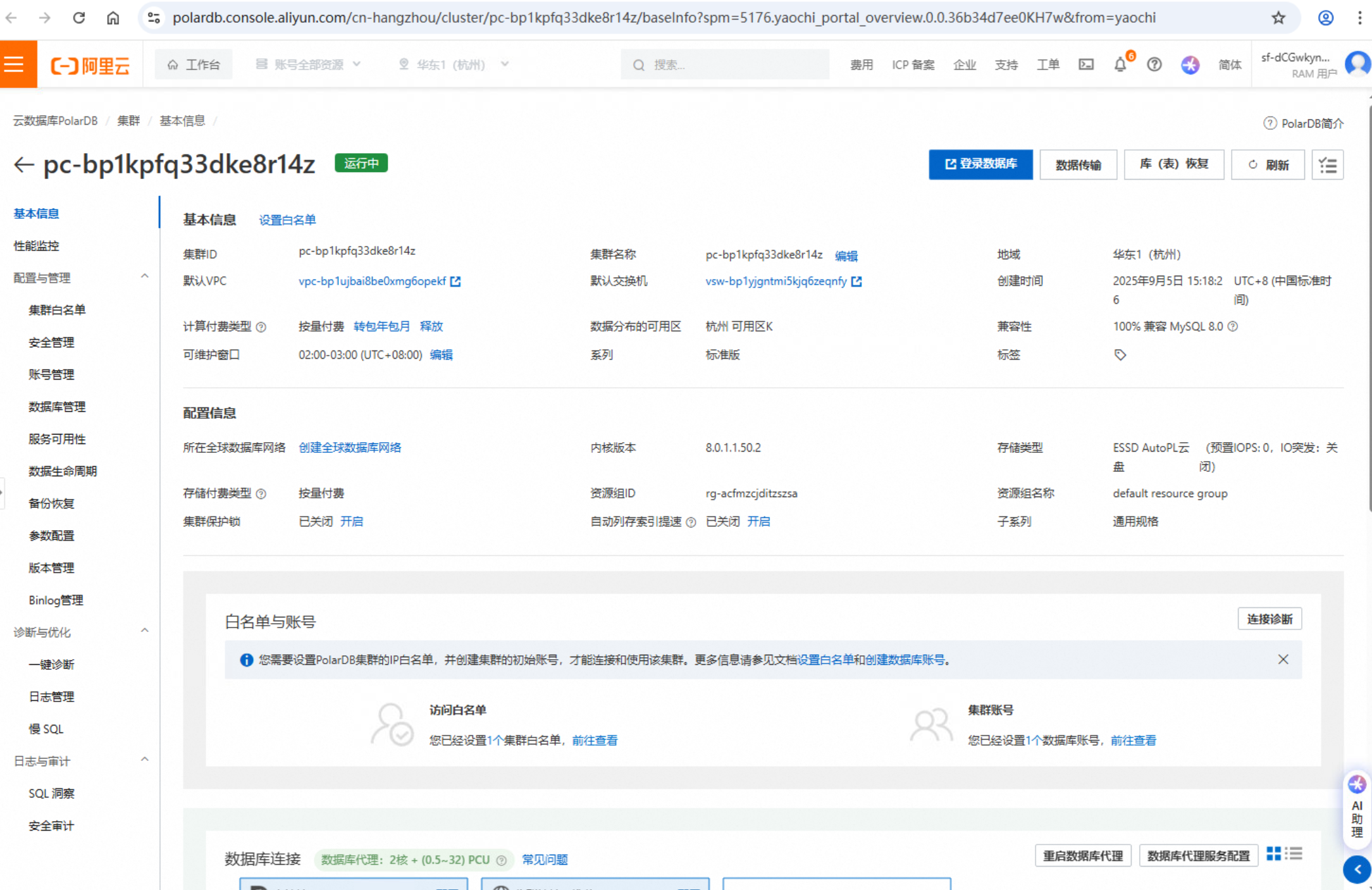

本方案基于 PolarDB 构建智能数据库分析应用,集成阿里云百炼(简称“百炼”),提供开箱即用的智能化分析能力。PolarDB 作为云原生数据库,具备 Serverless 弹性伸缩、自动存储扩缩等特性,实现资源的高效利用。其高性能架构和多可用区部署保障业务稳定可靠,通过智能分层存储技术,在确保性能的同时优化成本,让企业轻松应对各类业务场景需求。

说一下我自己的个人感受,在免费部署了之后,使用模拟数据测试了一下,反正是直接改变了我对传统数据分析的认知

首先是理解能力,它完全可以把我说的话来转换成我的需求,并且有的时候我表达的需求可能还不是很完美,但是它还是能够把我的需求进行优化,得到我真实想要的结果,比产品经理合格多了。

然后就是速度,依靠大模型处理速度简直绝了,Excel要处理一上午的工作丢给MCP后,去倒一杯咖啡的功夫就给你搞定了。对于一些常见的需求,比如说看近30天客户的活跃曲线,同比环比,留存率等等,我只需要在输入框中输出一句话,直接就帮我自动完成了,这不是给了我很多摸鱼的时间了吗,嘻嘻

再说一说可视化方面,太nice了!我感觉现在工作已经不需要动脑子了,直接引用我的数据源,我可以让MCP给我推荐做成那种图表比较好看,比如数值对比就使用柱状图,趋势分析就使用折线图,连配色都能自动给我配成各种风格,或者直接做成我指定的图表,而且可以让我直接导出成Excel表格或者PPT,真的是完全不用动脑了,只需要打几个字,鼠标点一点,就好像有一个人在给我打工一样,下面可以看看我给出的一些数据之后,MCP自动帮我可视化的图表

说一下最厉害的点,它甚至能自动识别出数据中的异常,我导入了用户行为的数据,有一些异常值,它可以直接帮我识别出来,然后提示我可以用什么样的值来进行填充,我只需要指挥就行了。我都不敢想如果是之前使用Python写的话最起码不得写几十行代码!

另外上面也说过,公司本身就是用阿里云的产品,那么就更贴合了,可以直接打通数据库,和分析数据库结合起来,充分发挥出云原生的优势

最重要的还是上手特别快,哪怕是没有任何基础的人都可以在很短的时间内学会如何去操作,而且可以开发一些自己的玩法,然后整体用下来给我的感觉其实就是,上手之后就离不开了,之前一大套流程,现在只需要几句话就能完成,对我来说MCP已经非常强大了,不过话说回来,工具总是在不断进步的,我真的很期待未来会发展到什么样子,最后说一下,自己总结的可能不是很好,我更推荐大家自己上手体验一下,一定会让你感受到不一样的感觉!

在体验了“MCP赋能可视化OLAP智能体应用”方案后,我深刻感受到其在提升数据分析效率与降低使用门槛方面的显著优势。该方案基于阿里云PolarDB MySQL版的强大OLAP能力,结合百炼平台与MCP工具的智能解析、SQL执行和自动绘图功能,真正实现了从数据接入、自然语言查询到可视化呈现的一站式智能化分析流程。

最令人印象深刻的是其自然语言交互能力。用户无需掌握复杂的SQL语法,只需用日常语言提出问题,如“上个月销售额最高的产品是什么”,系统即可通过大模型智能解析意图,自动生成精准的SQL语句并在PolarDB中执行。整个过程响应迅速,结果准确,极大降低了非技术背景业务人员参与数据分析的门槛。

更进一步,MCP工具的集成使得分析结果能够自动转化为直观的图表,如柱状图、折线图或饼图,无需跳转至其他BI工具进行二次处理,显著简化了可视化流程。同时PolarDB MySQL版的高性能并行查询能力保障了在海量数据下的快速响应,使得交互式分析体验流畅自然。

高性能数据查询

PolarDB 数据库深度优化数据库内核,采用物理日志复制、RDMA 高速网络等手段,大幅提高读写性能,进而加速数据查询与结果返回速度。

快响应直连加速

支持 Agent 通过 MCP 实现对 PolarDB 数据库的快速访问,省去传统开发中繁琐的接口封装流程,大幅提升数据整合与分析响应速度。

高保障安全审计

PolarDB 支持全面的 SQL 审计功能,可以查询并导出SQL语句执行历史及其对应的各种信息,深度挖掘数据库中各类潜在风险和隐患,为数据库安全运行保驾护航。

易迁移搬库上云

PolarDB 完全兼容 MySQL,支持通过数据传输服务 DTS、mysqldump 等方式将自建 MySQL 数据库迁移至 PolarDB,应用无需改造即可完美承接企业业务。

在企业数字化转型纵深推进的今天,数据分析已从传统的“数据查询”升级为支撑业务决策的“数据洞察”核心能力。然而,传统分析模式正面临三重结构性瓶颈:SQL 技术门槛将多数业务人员挡在数据应用门外,跨工具操作割裂(如从数据库查询到 Excel 清洗再到 BI 可视化)导致流程低效,决策响应滞后使企业难以应对快速变化的市场需求。典型场景中,业务人员需依赖 IT 团队编写 SQL 才能获取基础数据,一个简单的销售趋势分析可能需要数天跨部门协作,这种“技术依赖型”模式已成为企业释放数据价值的主要障碍。

面对上述挑战,阿里云 PolarDB MySQL 版与模型上下文协议(MCP)的集成方案构建了“技术底座+协议层”的双重突破。作为云原生数据库,PolarDB 凭借 Serverless 弹性伸缩、HTAP 混合负载处理等特性,实现了资源的动态调配与高效利用,可支撑从 GB 到 PB 级的数据规模无缝扩展。而 MCP 协议则扮演着“AI 应用的 USB-C 接口”角色,通过标准化接口定义了大模型与外部数据源、工具的交互范式,解决了传统系统间通信协议碎片化的问题,使大模型能直接连接数据库、文件系统等 2400+ 服务,实现跨系统协同。

这种协同创新催生了数据处理的“智能体模式”:通义灵码等工具深度集成 MCP 协议后,具备自主决策、环境感知与工具使用能力,结合 PolarDB 的数据分析能力,可自动完成表结构理解、SQL 生成、数据计算与可视化输出的全流程。当多智能体形成协同网络时,更能实现跨企业、跨行业的复杂任务自动化,推动分析范式从“单一工具操作”向“多系统智能联动”跃迁。

PolarDB 与 MCP 的融合最终实现了数据分析范式的三大转变:门槛归零——业务人员通过自然语言对话即可完成从数据查询到可视化的全流程操作,无需编写 SQL 或切换工具;效率倍增——从数据接入到洞察生成的时间从传统流程的数天缩短至分钟级;能力进化——借助大模型的推理与规划能力,分析深度从“描述性分析”升级为“预测性洞察”。例如,零售企业的区域经理可直接提问“华东地区近三个月各品类销售额环比变化及原因分析”,系统将自动调用 PolarDB 数据、生成分析模型并输出可视化报告,真正实现“对话即分析”。

技术底座:PolarDB 云原生特性提供弹性、高效的数据存储与计算能力

协议层:MCP 标准化接口实现大模型与数据库的无缝对接

范式跃迁:推动数据分析从“专业人员编码操作”向“业务人员自然语言交互”转型

这种变革的深层意义在于,它将数据洞察能力从技术部门解放出来,沉淀为企业全员可复用的基础能力。当业务人员能直接掌控数据价值提取过程时,数据驱动的决策才能真正渗透到企业运营的每个环节,这正是数字化时代企业核心竞争力的关键所在。

传统数据分析流程在企业数字化转型过程中逐渐暴露出系统性缺陷,这些痛点从人员能力、流程效率到数据安全形成连锁反应,严重制约了数据价值的释放。通过“人员-流程-安全”三维度的深度剖析,可以清晰识别传统模式下的核心瓶颈。

人员维度:技术门槛形成的数据能力鸿沟

传统数据分析对操作人员的技术能力提出了过高要求,SQL语言成为业务人员与数据价值之间的主要障碍。企业调研数据显示,约80%的业务人员因缺乏SQL编写能力,无法直接参与数据查询与分析过程,被迫依赖数据团队提供支持。这种能力断层导致“需求-响应”链条被拉长:市场分析师需要季度销售趋势数据时,需先提交需求单至IT部门,数据工程师排期后编写SQL查询、提取数据、清洗格式,最终生成静态报表返回业务端,整个流程平均耗时3-5个工作日。当业务需求发生变更(如增加区域维度拆分),则需重复上述流程,导致决策响应严重滞后于市场变化。

典型场景痛点:某快消企业市场部需在促销活动前分析用户画像,因业务人员无法自主查询,等待数据团队支持期间错失最佳活动窗口期,直接导致促销效果下降20%。这种“技术门槛→依赖链条→决策延迟”的恶性循环,成为传统模式下业务创新的主要阻力。

传统数据分析流程被分割为多个离散环节,工具间的频繁跳转与手动操作成为效率杀手。完整流程通常包括:从业务数据库导出原始数据(如MySQL导出CSV文件)→通过Python或Excel进行数据清洗(处理格式不一致、缺失值等问题)→同步至BI工具(如Tableau)制作可视化图表→导出结果至PPT形成报告,全程需跨越4-6个工具平台。某制造企业的案例显示,其生产数据分析师每周需花费15小时以上进行数据集成与清洗,占总工作时间的60%,而真正用于业务洞察的时间不足20%。

更严重的是,实时性需求与处理效率的矛盾日益尖锐。当面对TB级数据(如7TB用户行为日志表)时,传统单机数据库的查询性能不足,单次分析耗时可达数十分钟甚至数小时;若数据每日更新量达7000万行(如电商订单表),则会触发高频IOPS竞争,导致单行数据更新延迟增至分钟级,甚至引发系统雪崩。这种“碎片化流程+低效工具链”的组合,使得传统模式既无法满足实时决策需求(如直播电商的实时库存调整),也难以应对大规模数据处理场景。

传统流程中数据的多环节流转,放大了人工配置安全策略的疏漏风险。数据从数据库导出至本地Excel时,需手动配置文件权限;同步至AI分析平台时,需开放API接口访问权限;最终报表通过邮件分发时,又可能被转发至非授权人员。某金融机构的审计报告显示,其传统数据分析流程中,32%的敏感数据(如客户资产信息)在流转过程中未设置访问日志,8%的Excel文件权限配置错误(如“全员可编辑”),直接违反数据安全合规要求。

此外,数据复制与存储的安全隐患同样突出。为满足多工具分析需求,一份原始数据往往被复制至BI服务器、本地硬盘、共享文件夹等多个位置,形成“数据孤岛”与“安全盲区”。当需要更新数据安全策略(如 GDPR 合规要求)时,需人工定位所有副本并逐一调整,极易因遗漏导致合规风险。这种“人工依赖+多副本扩散”的安全模式,与数字化时代的数据安全需求形成根本冲突。

上述三个维度的痛点并非孤立存在,而是形成相互强化的负向循环:技术门槛导致流程中需配置更多人工干预环节,人工操作的增加又放大了安全策略的疏漏风险;而安全合规要求的提升(如增加审批节点),进一步延长了流程耗时。某零售企业的统计显示,传统模式下数据分析的“有效产出比”(洞察价值/资源投入)仅为15%,其余85%的资源被消耗在技术门槛跨越、工具操作协调与安全合规校验中。这种系统性低效,使得企业在面对实时化、智能化的数据分析需求时,陷入“投入增加但价值产出不成比例”的困境。

核心矛盾总结:传统数据分析流程的本质问题,在于将“人员能力”“工具协同”“安全管控”视为独立环节,而非有机整体。当数据量从GB级增长至TB级、业务需求从静态报表转向实时决策时,这种分散式架构必然导致“能力跟不上需求、效率跟不上变化、安全跟不上规模”的全面失灵。

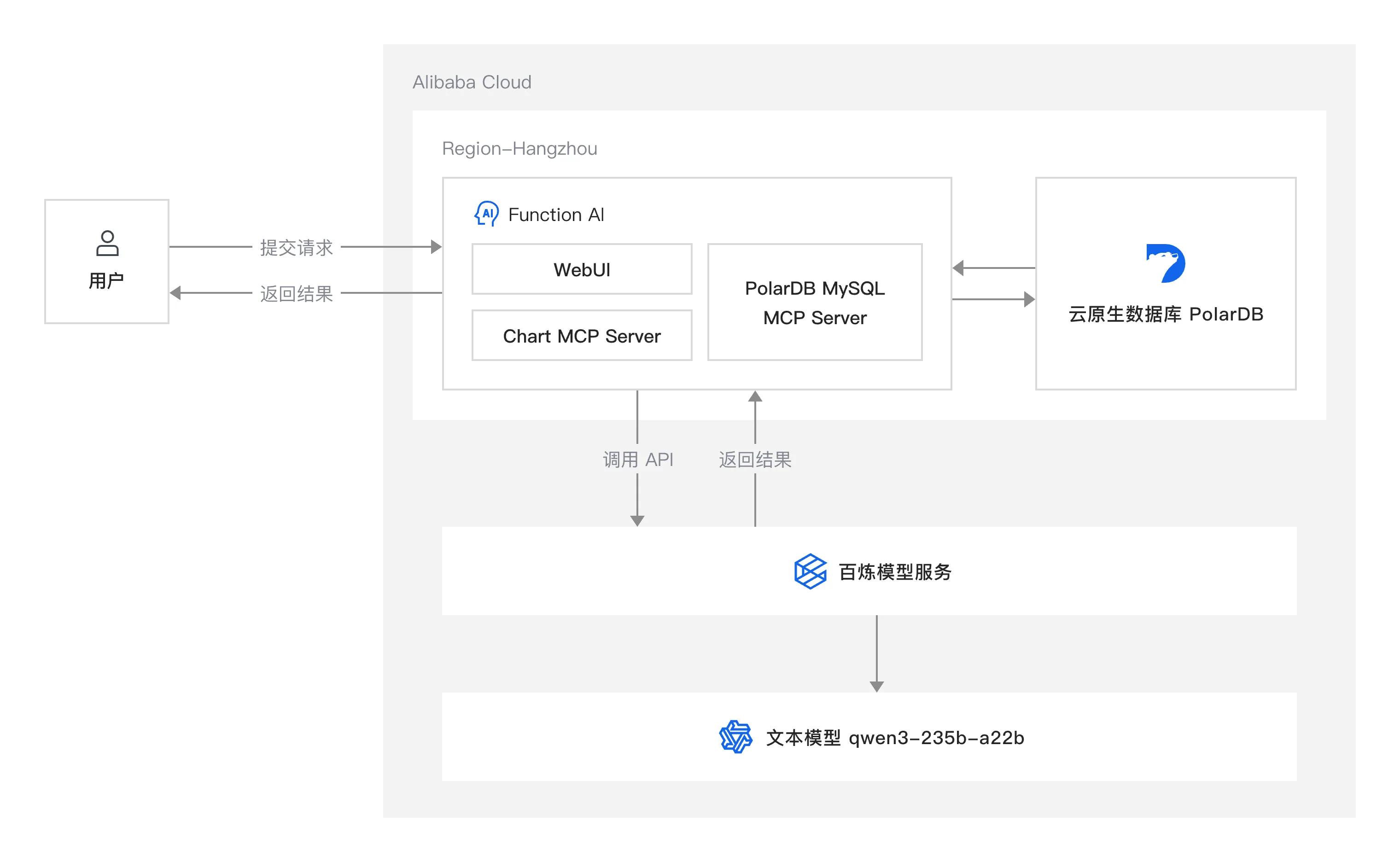

整体方案架构

阿里云 PolarDB MySQL 版与 MCP 集成方案以“底层存储—协议转换—应用交互”为核心脉络,构建了云原生数据库与大模型能力深度协同的一体化架构。该架构通过 PolarDB 提供高性能数据底座、MCP 协议实现标准化通信、大模型支撑智能交互,三者协同实现从数据接入到分析洞察的全流程自动化。

作为架构的基础层,PolarDB 采用计算存储分离的云原生架构,将数据库拆分为计算节点(CN)、存储节点(DN)、元数据服务(GMS)等核心组件,实现资源弹性扩展与海量数据高效管理。其分布式存储引擎支持 100TB 级容量,通过共享存储池(Polar Store)实现底层存储“集成”,中间计算层采用多节点集群(1 个 writer 节点+多个 reader 节点)实现读写分离,上层通过 proxy 层提供统一访问入口,使用体验如单点 MySQL 般简洁。这种“集成-拆分-集成”的设计,既保障了存储层的集中化管理,又通过计算层拆分提升并行处理能力,为分析场景提供高性能底座。

针对 OLAP 查询加速需求,PolarDB 内置 IMCI 列存索引(集成内存列存索引),通过聚簇列存结构与智能分层存储技术,显著提升复杂分析查询的执行效率。同时,其分布式存储层支持直接运行向量计算,避免传统方案中“数据搬迁”的性能开销,可高效处理文档向量化数据(如文本向量)与结构化数据(如文档元数据)的混合存储与检索。

MCP 协议作为连接底层存储与上层应用的关键纽带,承担着“翻译官”角色:一方面,通过标准化工具接口实现大模型与 PolarDB 的无缝通信,支持大模型直接调用数据库的查询能力;另一方面,提供 text2sql(自然语言转 SQL)、text2chart(文本指令转图表)等工具函数,简化数据访问与可视化流程。

作为协议实现的核心组件,向上对接大模型服务(如阿里云百炼),向下连接 PolarDB 集群,提供统一的工具调用入口。其工作流程包括:接收用户自然语言提问后,通过 MCP 协议调用大模型解析问题并生成查询指令,再将指令转发至 PolarDB 执行,最终整合结果返回给用户。这种标准化设计不仅降低了跨系统集成的复杂度,还确保了数据交互的安全性与一致性(如通过 KMS 加密敏感数据)。

方案通过“三阶加速架构”实现用户提问到答案生成的端到端自动化:

用户交互层:用户自然语言提问经 PolarDB 智能网关处理,通过 MCP 协议传递至大模型服务;

计算层:大模型(如内置的 bge-m3-zh 模型)将问题语义向量化,PolarDB 同时执行向量索引检索(B+树与向量混合索引)与关键词召回,利用分布式存储层直接运行向量计算,避免传统方案中的数据搬迁开销;

整合层:MCP 协议整合检索结果与结构化数据,由大模型生成自然语言回答或可视化图表(如通过 text2chart 函数)。

架构核心创新:通过 PolarDB 分布式存储与 MCP 协议的深度协同,实现了“数据不搬家”的向量计算能力,同时将知识统一入口、上下文管理与高性能查询融合,构建了从数据存储到智能分析的一体化闭环。

该架构以 PolarDB 的高性能存储计算为基础(支持 Serverless 弹性伸缩、多可用区部署),MCP 协议为标准化接口,结合大模型的自然语言理解与可视化能力,形成“数据接入-查询分析-可视化呈现”的全流程自动化方案。用户无需编写代码,即可通过自然语言完成从海量数据(100TB 级)中获取洞察的操作,体现了云原生技术与人工智能融合的高效能价值。

MCP协议的标准化接口能力

在AI应用与外部工具集成的实践中,传统API对接模式面临“一工具一接口”的碎片化困境,不同系统间接口规范各异、权限管理复杂,导致集成成本高、扩展性差。Model Context Protocol(MCP)作为AI应用的“USB-C接口”,通过标准化设计重构了这一流程,其核心价值在于以统一接口打破系统壁垒,实现大模型与数据源、工具的灵活即插即用。以下从协议定义、集成方式与工具扩展三个维度,解析MCP如何通过标准化接口能力推动数据处理分析效能革命。

协议定义:构建标准化“对话框架”

MCP协议的本质是为AI系统与外部应用建立标准化通信规范,其核心设计包括组件分层与上下文中心架构。在组件层面,MCP采用客户端-服务器架构,包含MCP Host(发起任务请求的AI应用,如Claude客户端)、MCP Client(解析需求并协调资源的中间层)、MCP Server(暴露工具/数据源的核心节点)及Local/Remote Services(本地文件系统、远程API等外部资源)。其中,MCP Server作为“服务目录”,会主动向模型暴露可调用函数的参数定义、权限范围及返回格式,使模型能像“查阅工具手册”一样动态发现并调用能力,例如通过mcpServers节点配置MySQL数据源时,可定义command执行逻辑、args参数格式及MYSQL_HOST等环境变量,实现数据源的标准化接入。

上下文中心设计是MCP的另一关键创新。与传统API需一次性加载所有数据不同,MCP支持动态上下文注入,文件、数据库记录、API实时响应等外部数据可通过标准接口按需输入大模型,既节省算力消耗,又提升输出精准度。例如,用户提问时,MCP仅将相关历史对话、环境变量等必要上下文传递给模型,避免冗余信息干扰推理过程。这种设计使MCP同时扮演“数据中转站”与“智能翻译官”角色——不仅能解析自然语言查询并转化为数据库操作,还能跨系统协调资源,降低跨平台集成的理解成本。

资源化抽象:将推理任务、会话、模型抽象为资源,通过唯一URL(如/mcp/v1/session/12345/infer)管理,支持会话追踪与历史上下文复用。

多协议兼容:原生支持SSE长连接(实时交互)、OpenAPI REST(标准HTTP接口)、Streamable HTTP(分块传输),可自动配置多协议适配。

安全可控:兼容OAuth2等企业级认证,通过API网关实现细粒度权限控制,避免直接暴露底层数据源接口。

集成方式:零代码改造与无缝协同

MCP协议的“即插即用”能力,很大程度上源于其对现有系统的零侵入性集成设计。传统应用接入新工具需修改代码、适配接口,而MCP通过Nacos+Higress网关组合实现协议转换:Nacos负责服务注册与配置管理,Higress网关完成HTTP与MCP协议的双向转换,使存量应用无需一行代码改造即可接入MCP生态。例如,某企业的ERP系统需对接大模型时,仅需在网关层配置MCP协议规则,即可让系统通过标准化接口调用自然语言转SQL工具,大幅缩短集成周期。

这种集成方式的优势在数据库场景中尤为突出。MCP支持通过JSON配置自定义服务,开发者无需编写复杂接口封装代码,只需定义数据源类型(如MySQL、PolarDB)、调用参数及环境变量,即可实现大模型与数据库的直连。以PolarDB为例,通过配置polar4ai_text_2_sql函数的调用参数,MCP可将用户的自然语言查询(如“查询近三个月销售额Top5的产品”)自动转化为SQL语句并执行,省去传统开发中“需求解析—接口开发—联调测试”的全流程。

工具扩展:从“功能调用”到“生态协同”

MCP协议的工具扩展能力体现在其对多样化工具函数的标准化封装,涵盖数据查询、可视化、文档处理等核心场景。在PolarDB集成中,MCP已内置polar4ai_text_2_sql(自然语言转SQL)、polar4ai_text_2_chart(文本转图表)等工具函数,支持用户通过自然语言直接生成数据库查询或可视化图表。例如,调用polar4ai_text_2_chart时,用户仅需输入“用折线图展示2024年各季度活跃用户数”,MCP即可解析需求并调用QuickChart工具生成图表,整个过程无需手动编写SQL或图表配置代码。

此外,MCP协议的开放性支持第三方工具快速接入。阿里云百炼大模型通过MCP广场提供标准化工具调用入口,开发者可通过STDIO或SSE类型服务配置添加自定义能力;AnalyticDB for MySQL的MCP Server则封装了execute_sql(执行SQL查询)、get_query_plan(获取查询计划)等接口,支持对数据库表结构、DDL信息的自动理解。这种“标准化封装+开放扩展”的模式,使MCP成为连接AI能力与业务场景的“万能适配器”,推动数据处理从“人工编码”向“自然语言交互”跃迁。

MCP协议与PolarDB的深度集成,构建了从自然语言输入到数据价值输出的端到端闭环。PolarDB的AI节点通过MCP直连大模型,支持两类核心能力:一是数据查询智能化,例如用户输入“分析华北地区用户留存率”,MCP调用polar4ai_text_2_sql生成SQL并执行,返回结构化结果;二是结果可视化自动化,基于查询结果调用polar4ai_text_2_chart生成柱状图、折线图等可视化内容,全程无需人工介入。这种协同模式省去了传统开发中“应用层—API层—数据库层”的多层转发,使数据查询响应速度提升30%以上。

值得注意的是,MCP协议的安全性设计为企业级应用提供了保障。通过OAuth2认证与API网关权限控制,MCP可安全接入SAP、Salesforce等内部系统,避免直接暴露底层数据库账号密码。例如,某金融机构通过MCP连接PolarDB时,可配置仅允许特定IP的AI应用调用execute_sql接口,并限制查询范围为脱敏后的客户数据,在开放能力的同时筑牢数据安全防线。

维度 传统API对接 MCP协议集成

接口规范 工具专属,碎片化严重 统一JSON-RPC接口,标准化定义

改造成本 需修改应用代码,周期长 零代码改造,网关层协议转换

上下文管理 一次性加载全部数据,效率低 动态注入必要上下文,省算力

工具扩展性 新增工具需重新开发接口 即插即用,支持动态发现工具

综上,MCP协议通过标准化接口设计,不仅解决了传统集成的碎片化问题,更以“零代码改造”“上下文动态注入”“工具即插即用”等特性,为PolarDB与大模型的协同提供了高效、安全的连接方式。这种“USB-C接口”式的标准化能力,正在重新定义AI应用的数据处理流程,推动数据密集型业务向更智能、更灵活的方向演进。

在传统数据库架构中,主从复制延迟、存储容量固定、高并发场景下的IOPS瓶颈等问题长期制约着数据处理效能的提升。PolarDB作为阿里云自研的云原生数据库,通过“性能—扩展性—场景适配”的全链路优化,构建了面向大规模数据处理的高性能弹性架构,其技术优势可通过量化指标与实际业务场景得到充分验证。

一、内核级性能突破:从微架构优化到基准测试领先

PolarDB通过深度优化数据库内核,实现了性能的跨越式提升。其核心技术包括:

物理日志复制与RDMA高速网络:采用物理日志而非逻辑日志复制,结合RDMA协议的低延迟网络传输,大幅降低主备节点数据同步开销,主从复制延迟控制在毫秒级,远优于传统数据库的秒级延迟。

无锁事务与并发索引优化:通过PolarTrans无锁事务管理系统消除事务阻塞,PolarIndex优化多线程并发索引读写,配合多级分片Buffer Pool解决缓存扩展瓶颈,单机性能较传统MySQL提升显著。

弹性并行查询(ePQ):基于多计算节点并行执行架构,在1TB TPC-H测试中平均性能提升23倍,且性能随并行度、节点数线性增长,实现大规模数据分析的高效处理。

这些优化使PolarDB在TPC-C基准测试中以20.55亿tpmC(每分钟交易数)和0.8元/ tpmC的单位成本,刷新性能与性价比双榜世界纪录,验证了其在高并发事务处理场景下的绝对优势。

二、弹性扩展架构:存储与计算的独立按需伸缩

传统数据库的“计算存储耦合”架构导致资源扩展需停机操作,且存储容量上限固定。PolarDB采用计算存储分离架构,彻底打破这一限制:

存储弹性无感知扩展:存储层基于分布式共享存储设计,支持容量从GB级自动扩展至100 TB,且扩展过程对业务无感知,无需人工干预。

计算资源秒级弹性:支持Serverless模式下的计算节点弹性伸缩,5分钟内完成节点增减,应对流量波动时可快速调整CPU与内存资源,避免资源浪费。

智能分层存储优化:通过热数据SSD、冷数据OSS的分层存储策略,在确保高频访问数据性能的同时,降低长期存储成本,实现“性能与成本”的动态平衡。

传统数据库与PolarDB扩展性对比

维度 传统数据库 PolarDB

存储扩展方式 停机扩容,需预配置容量 在线自动扩容,最大100 TB

计算节点调整耗时 小时级,需重启服务 5分钟级,业务无感知

资源利用率 固定配置,易闲置或过载 Serverless按需伸缩,利用率超90%

三、场景化适配能力:从高并发交易到实时数据分析

PolarDB的高性能与弹性架构已在多类核心业务场景中得到验证:

电商大促高并发场景:针对秒杀、实时库存分析等场景,PolarDB通过热点行更新优化(如流水线处理、行锁预分配、B-tree索引缓存),支持短连接+高并发(>400)更新TB级大表,避免IOPS打满导致的系统雪崩。

HTAP一体化分析:通过列存索引(IMCI)实现事务处理(TP)与分析处理(AP)的共享存储,数据新鲜度达毫秒级,业务无需改造即可同时支持实时交易与复杂查询,例如直接通过SQL调用内置AI模型完成用户行为分析,无需数据同步至外部平台。

大规模数据迁移无缝衔接:100%兼容MySQL语法,支持通过DTS、mysqldump等工具迁移,应用代码无需修改即可上线,某零售企业迁移后查询性能提升6倍,同时存储成本降低40%。

通过上述技术创新,PolarDB不仅解决了传统数据库的性能瓶颈与扩展限制,更构建了“高性能-弹性扩展-场景适配”三位一体的技术体系,为数据处理分析全流程的效能革命提供了核心支撑。

核心功能演示:从自然语言到可视化的零代码全流程

场景化案例:餐饮连锁的销售分析实践

业务需求:从数据到决策的效率诉求

餐饮连锁企业在日常运营中需频繁应对“近 30 天各门店菜品销售额 Top10”等分析需求,此类需求直接关联库存管理(如热销菜品配料备货)、菜单优化(如调整菜品排序或推广策略)及区域口味偏好判断(如配料组合接受度),是提升单店坪效与供应链效率的核心依据。传统分析模式依赖 IT 团队编写 SQL、设计图表,流程耗时且难以满足业务人员实时决策需求,因此亟需一套“零代码、自然交互、即时可视化”的解决方案。

操作流程:三步完成销售分析闭环

基于阿里云 PolarDB MySQL 版与 MCP 集成方案,餐饮企业可通过以下流程实现高效分析:

零代码服务开通

通过 MCP 市场一键开通“餐饮销售智能分析”服务,系统自动完成 PolarDB 数据库与 AI 分析引擎的关联配置,无需手动部署或编写集成代码。此过程将传统数天的环境搭建压缩至分钟级,业务人员可直接上手操作。

测试数据导入与场景验证

插入标准化测试数据集(如 orders.sql,包含订单 ID、门店编号、菜品名称、配料明细、订单量等字段)后,业务人员可通过自然语言直接描述分析需求。例如:

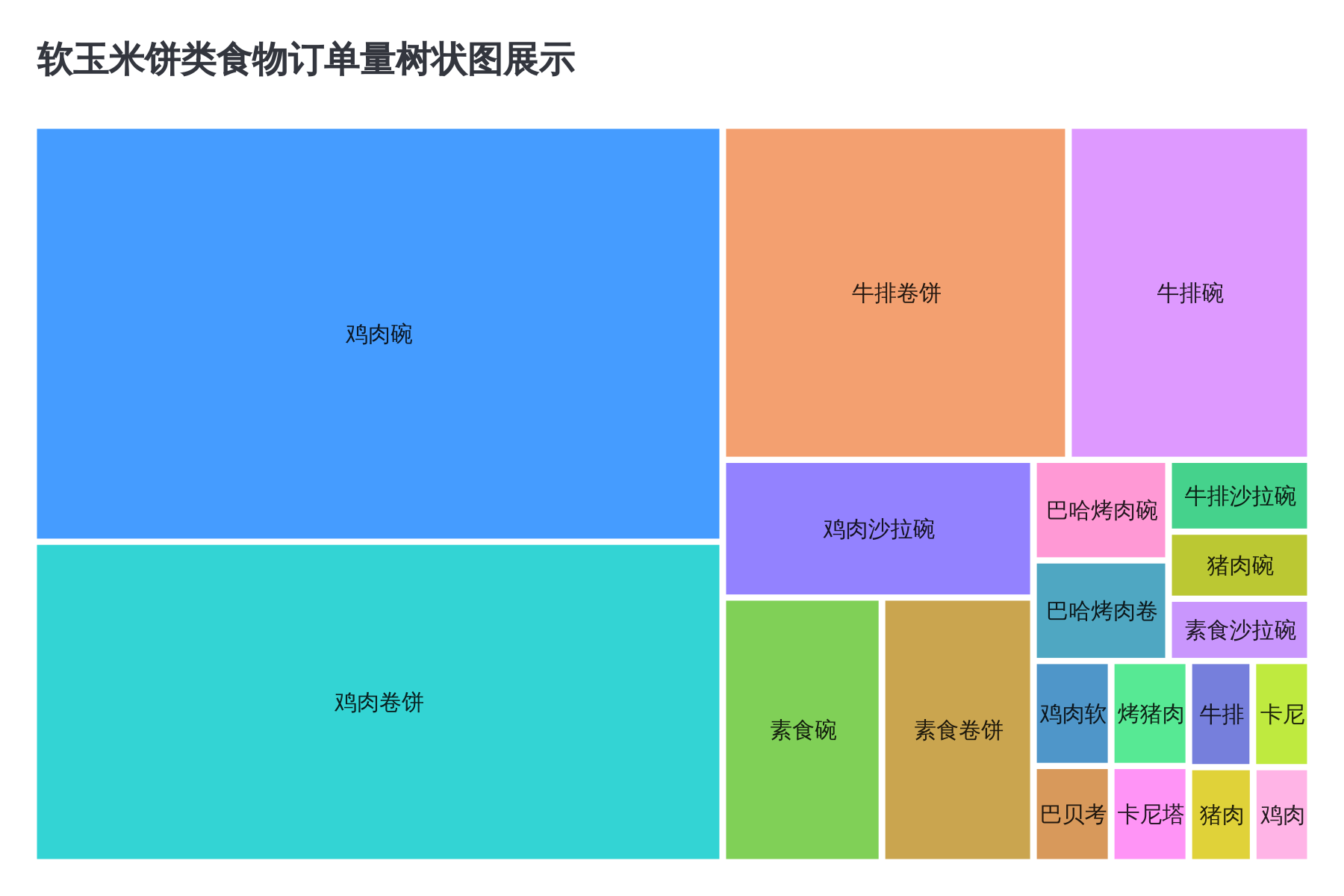

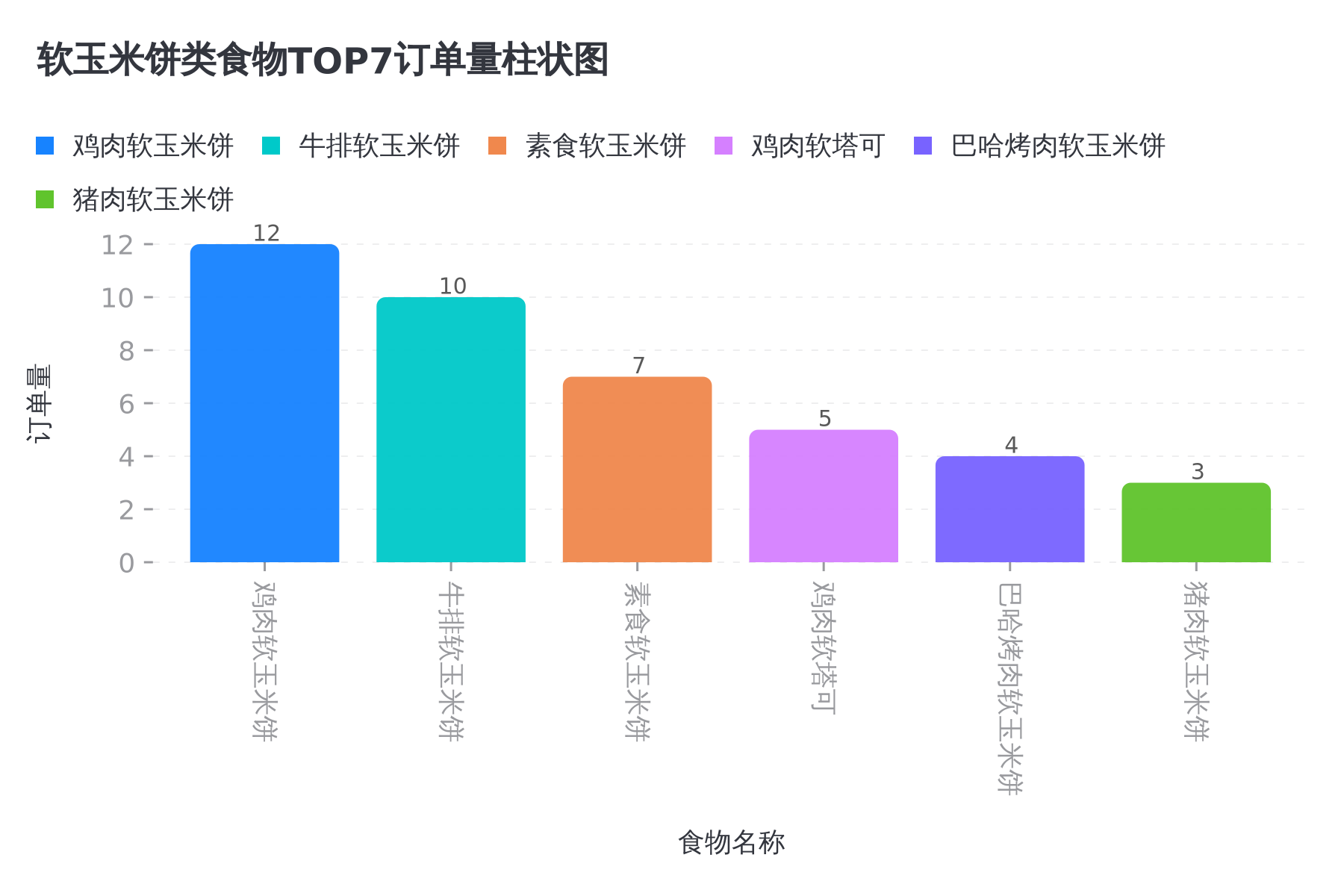

“分析近 30 天各门店菜品销售额 Top10,用树状图展示”

“哪些软玉米饼类食物订单量最高?Top 7 用树状图呈现,并判断当地人是否偏好添加生菜”

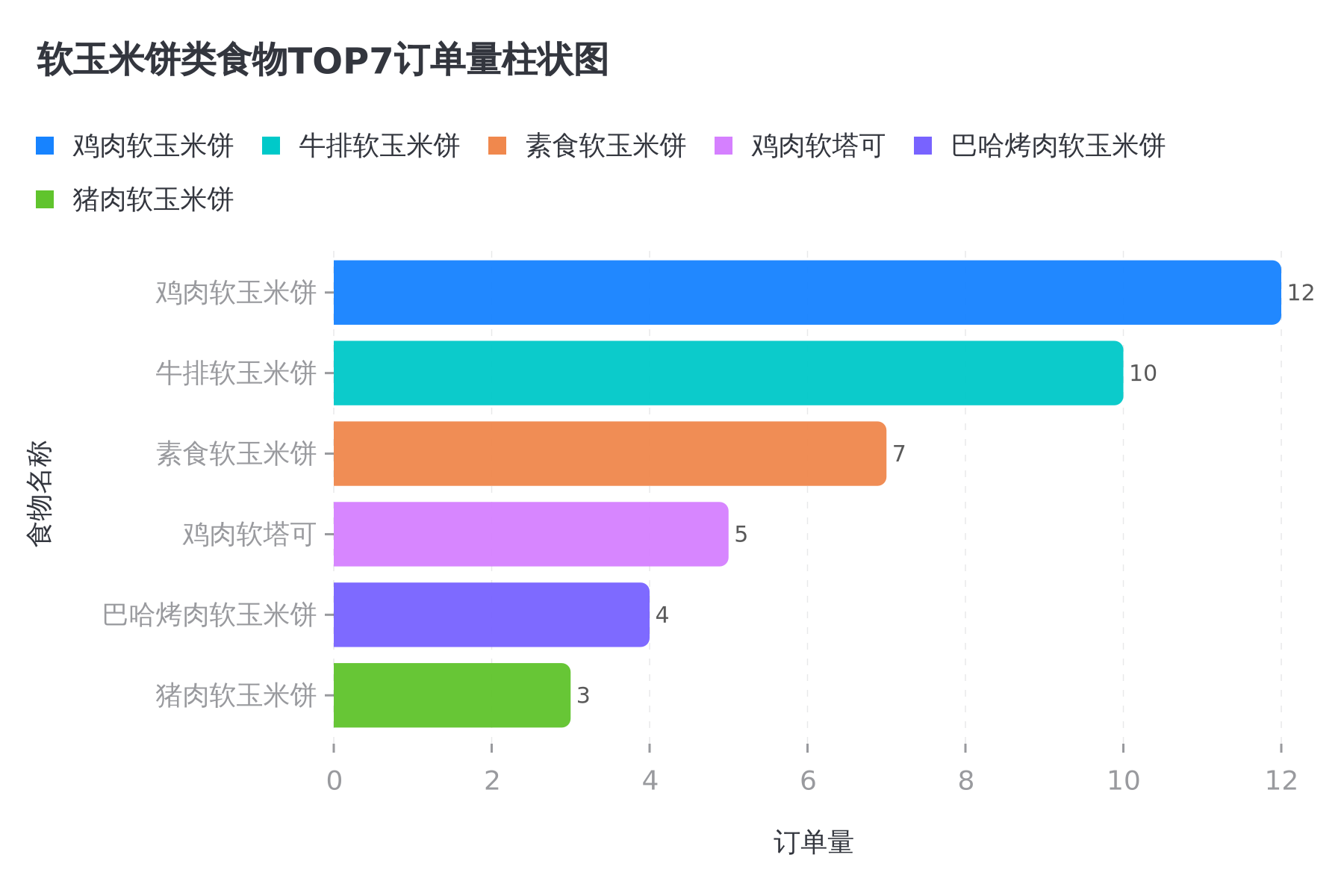

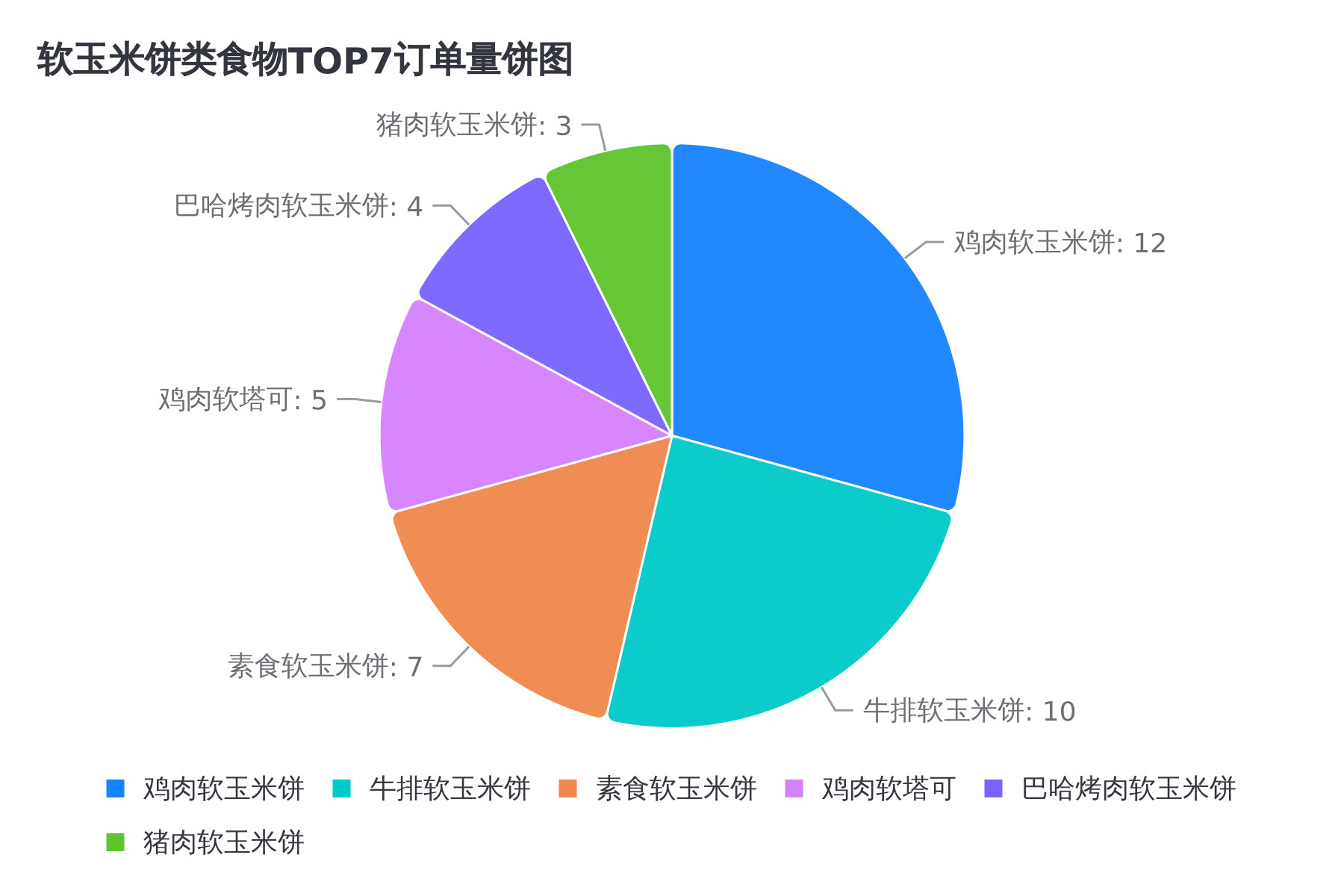

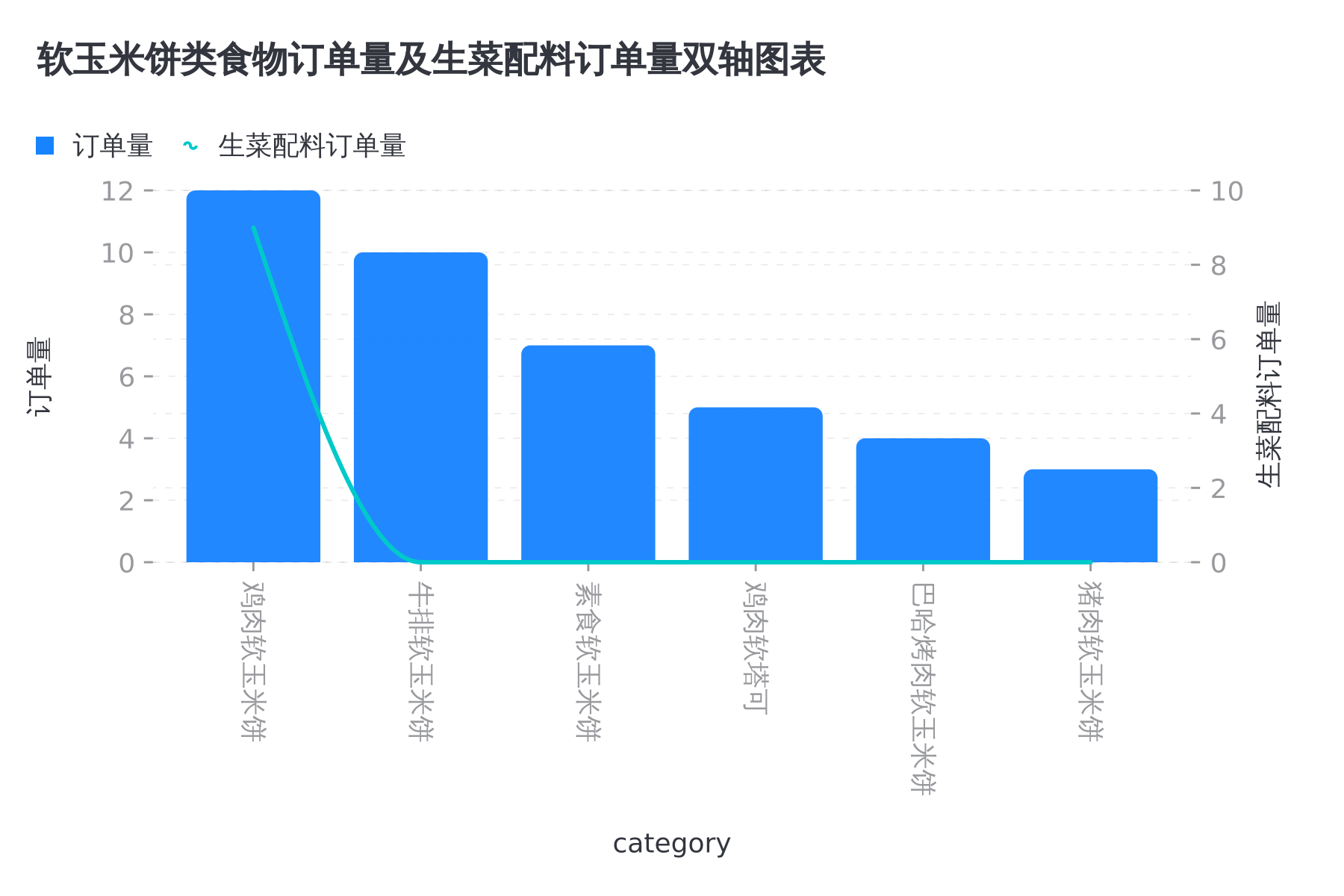

智能分析与结果输出

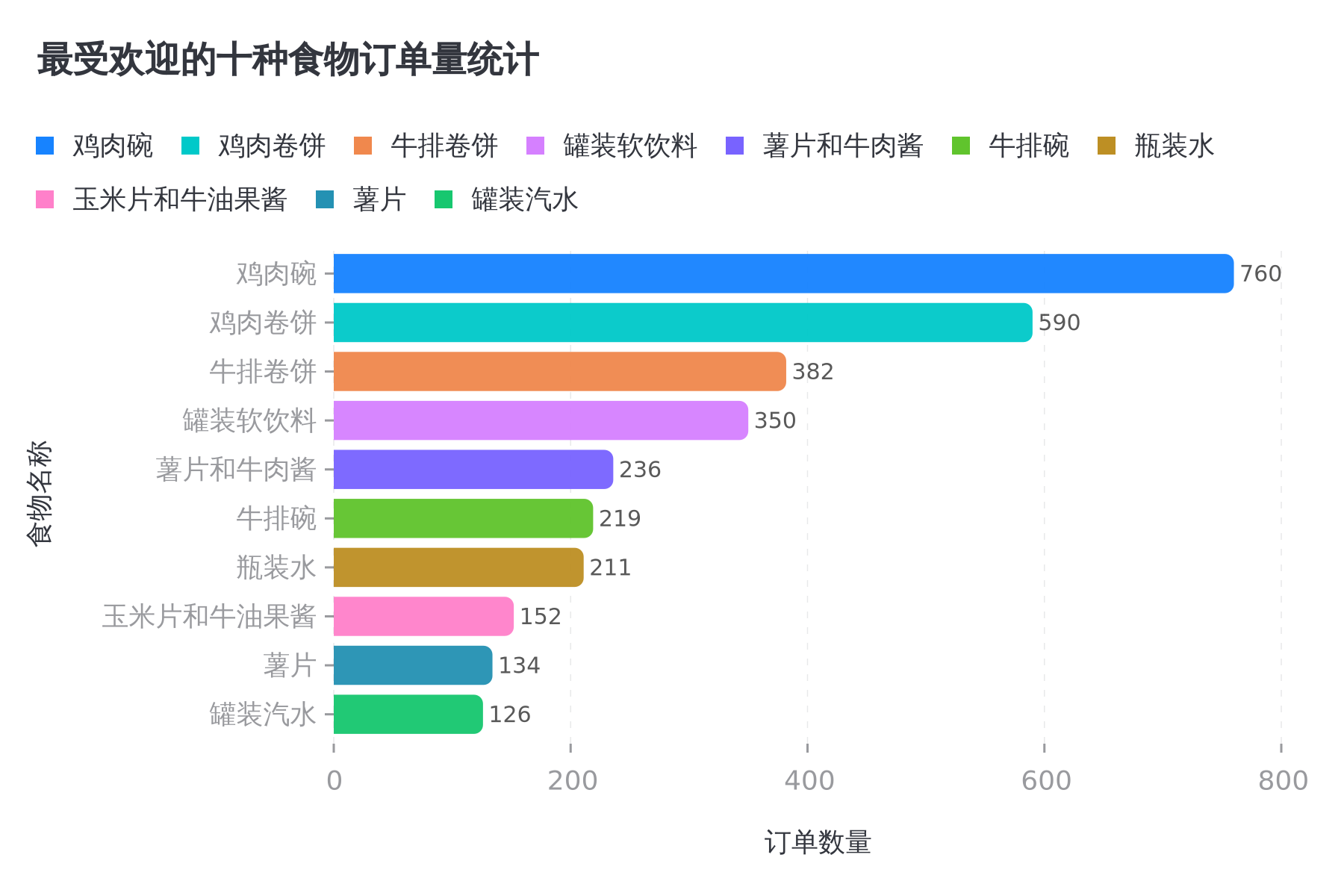

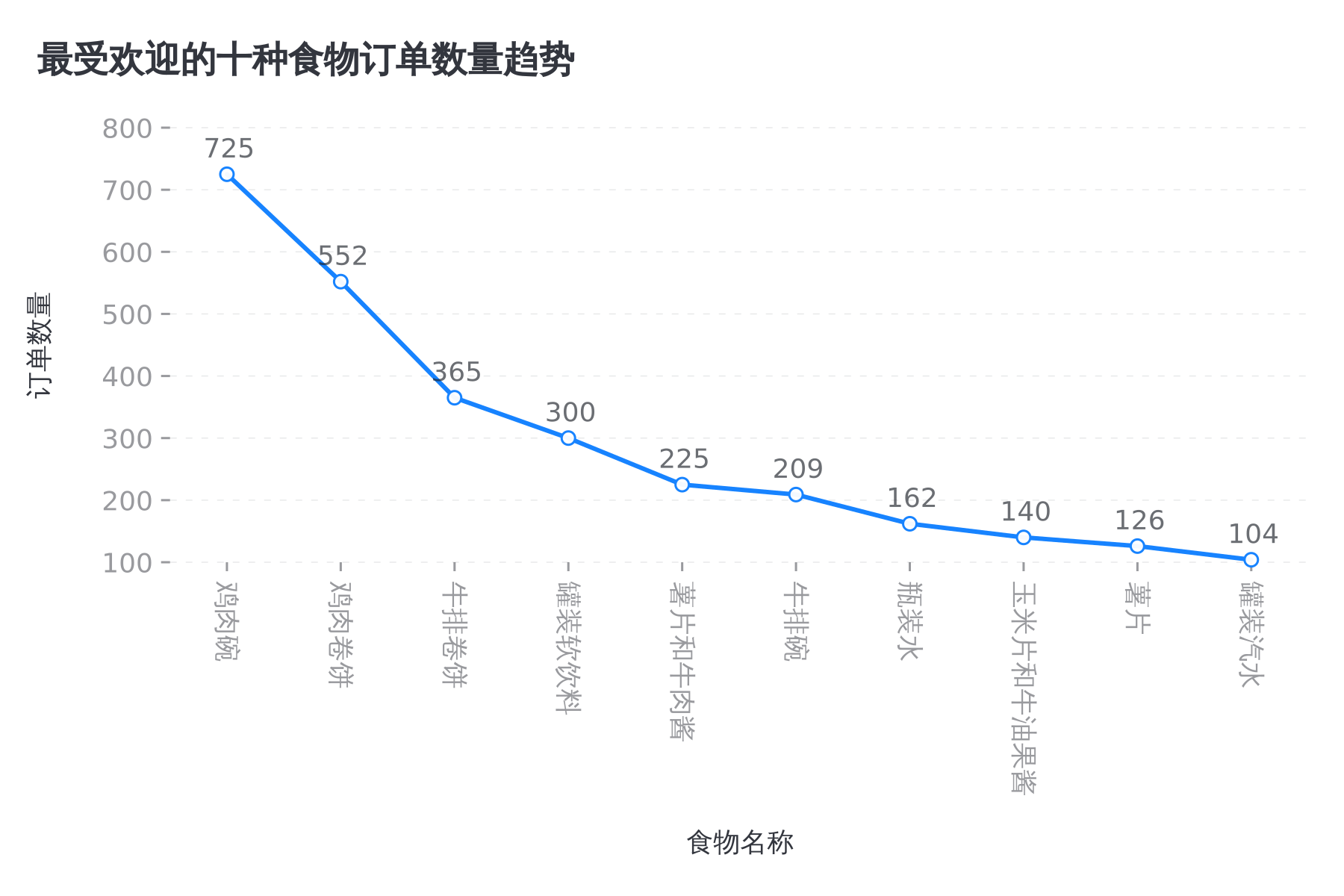

系统实时返回多维度结果,包括数据表格、可视化图表及结论摘要。以软玉米饼分析为例,输出结果显示:鸡肉软玉米饼以 12 单成为 Top1,仅 9 单明确包含生菜(且均为该品类),据此推断“当地人对生菜偏好较低或菜单未广泛提供”。

核心体验亮点:全程无需编写 SQL 或配置图表参数,业务人员通过“一句话描述需求”即可获得分析结论,实现从“提出问题”到“决策支持”的端到端闭环。

系统通过以下步骤将自然语言需求转化为可执行 SQL:

元数据解析:自动提取 orders 表结构(如字段名、数据类型、索引关系)及业务语义(如“销售额”对应“订单量×单价”计算逻辑);

大模型推理:基于阿里云通义千问等大模型,结合上下文理解将“近 30 天 Top10 销售额”拆解为时间过滤(WHERE order_date >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY))、聚合计算(SUM(quantity*price) AS sales)及排序逻辑(ORDER BY sales DESC LIMIT 10);

SQL 校验与优化:通过 PolarDB 语法兼容性检查及执行计划优化,确保生成查询高效准确。

针对不同分析场景,系统调用 polar4ai_text_2_chart 工具生成适配图表:

树状图:用于展示层级关系(如“门店-菜品”销售额分布),通过面积大小直观呈现占比;

双轴曲线图:同步展示“销售额趋势”与“订单量波动”,辅助判断客单价变化;

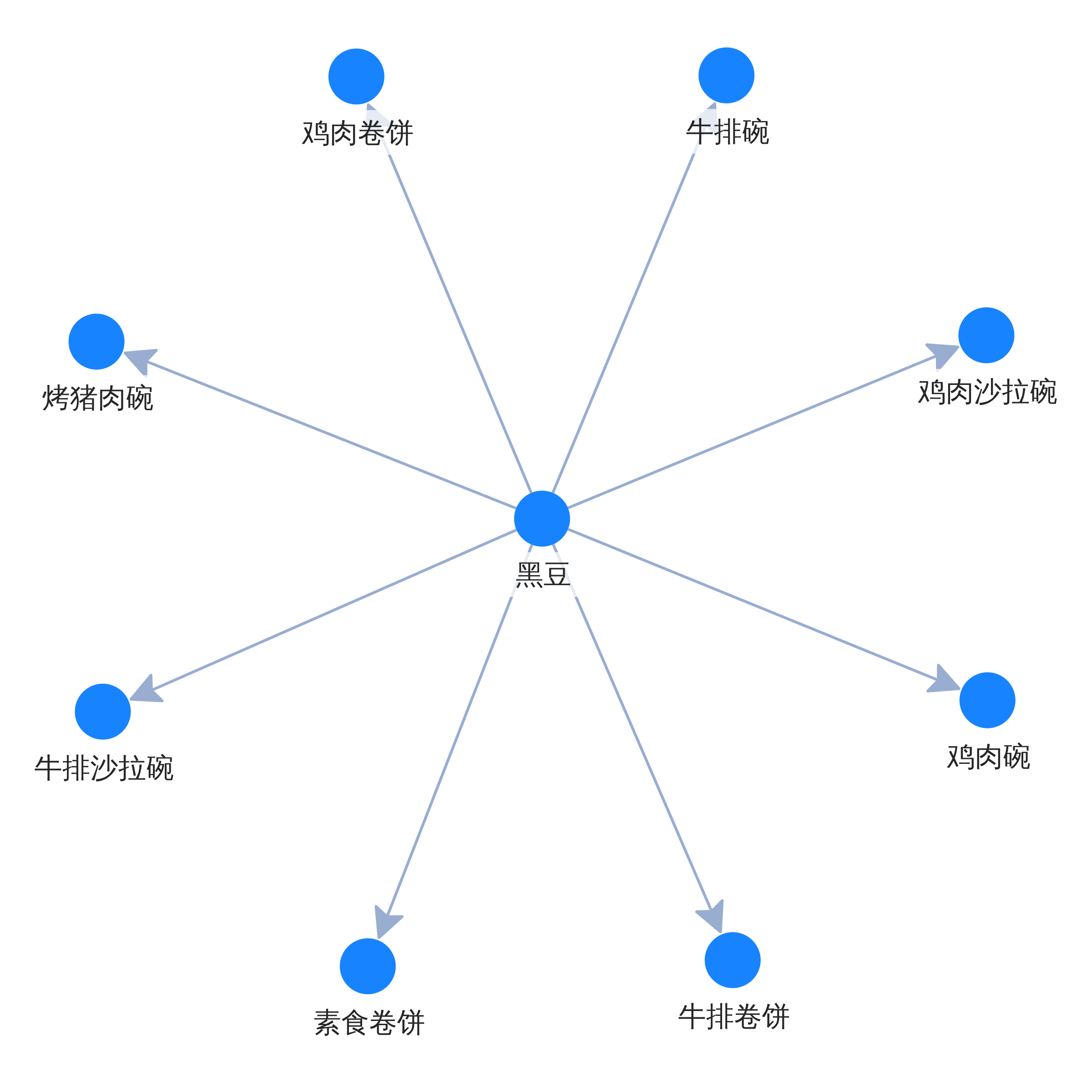

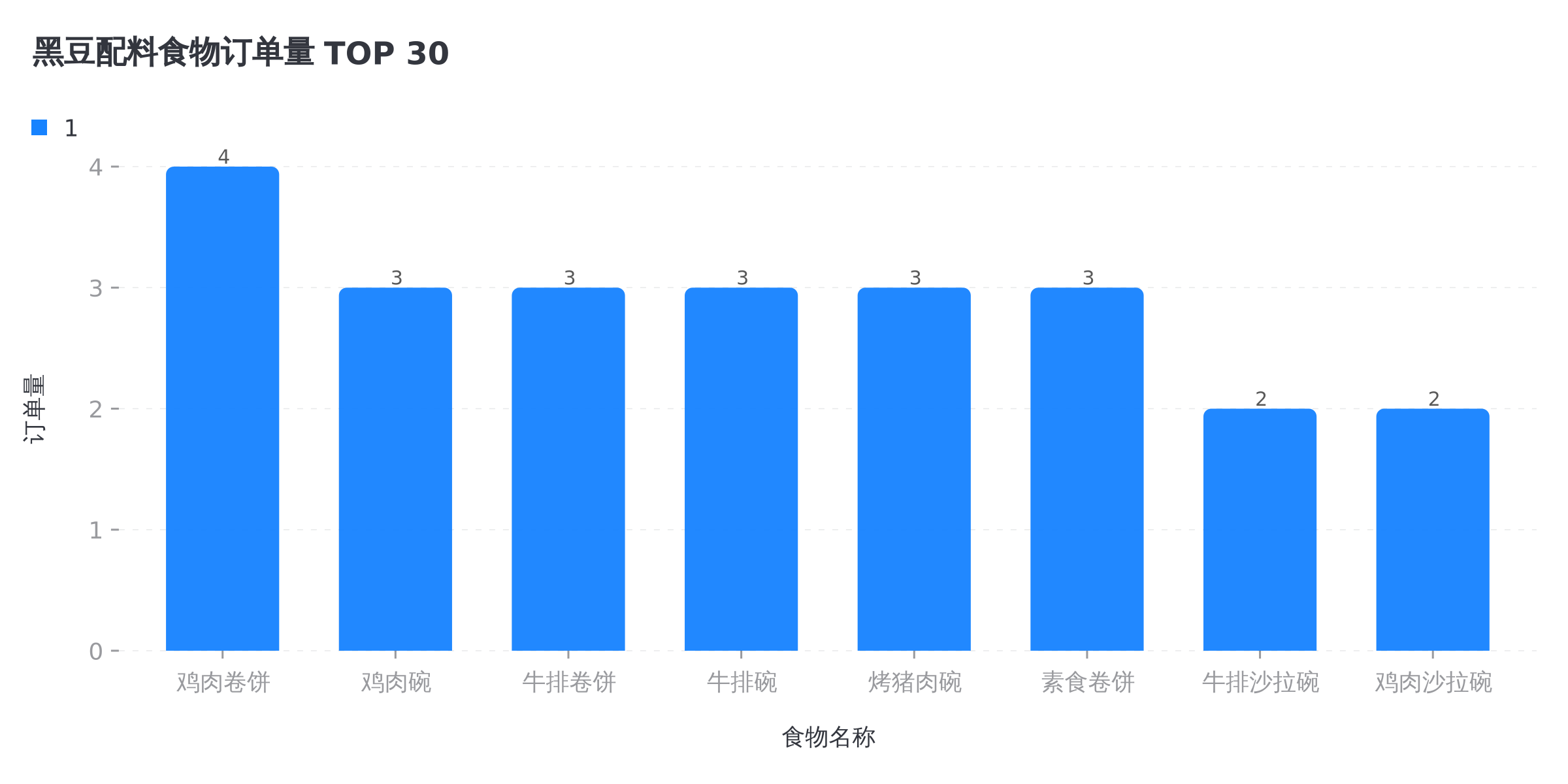

知识图谱:关联“菜品-配料”数据(如黑豆使用情况),揭示隐藏关联规则。

例如,在“软玉米饼类 Top7”分析中,系统自动生成树状图(展示订单量分布)、柱状图(对比不同品类销量)及饼图(生菜添加比例),并通过自然语言总结关键结论,实现“数据-图表-洞察”的一体化输出。

价值闭环:从效率提升到业务增值

该方案通过“零代码配置-自然语言交互-智能可视化”的全流程优化,将餐饮销售分析周期从传统 24 小时缩短至分钟级,同时支持更复杂的关联分析(如“菜品热度-配料消耗-库存预警”联动)。例如,当系统识别到“鸡肉软玉米饼”持续热销且生菜配料使用率低时,可自动触发库存预警(减少生菜采购)与菜单建议(突出无生菜版本的推广),最终实现运营效率与客户满意度的双重提升。

技术-业务融合点:大模型对业务语义的深度理解(如“销售额”的业务定义)与 PolarDB 高效计算能力的结合,使“自然语言即查询”从概念落地为可复用的业务工具,推动餐饮连锁从“经验决策”向“数据驱动”转型。

PolarDB MySQL版与MCP的集成方案通过深度整合数据接入、清洗与安全环节的自动化技术,构建了全流程无人干预的数据处理体系。该方案以智能化工具链与标准化接口为核心,实现从多源数据导入到安全分析的端到端自动化,显著降低数据准备阶段的人工成本与操作复杂度。

在数据接入环节,方案通过多层次自动化机制打破传统数据集成的技术壁垒。一方面,基于DataWorks的数据同步能力支持MySQL整库数据向OSS数据湖的全量迁移与增量实时同步,可自动适配源端新建表、新增列等DDL操作,无需人工调整同步规则;另一方面,MCP提供的一键部署功能允许通过JSON环境变量自定义服务配置,直接完成PolarDB与分析系统的数据源连接,省去传统开发中接口封装的繁琐流程。多源数据集成能力进一步扩展了接入边界,支持PDF/Word文档、网页内容及CSV文件等异构数据的自动化导入,例如通过LOAD KNOWLEDGE '/data/faq' FORMAT AUTO_DETECT INTO my_qa语法可自动完成文档解析与结构化存储,并结合语义切片算法与bge - m3 - zh模型实现内容向量化。此外,Agent直连加速技术通过MCP协议简化数据库访问路径,使数据整合响应速度较传统方式提升显著。

数据清洗环节的自动化体现在智能校验与流程优化的深度结合。MCP内置动态参数校验功能,通过SQL解析与参数绑定机制有效防止注入攻击,同时魔笔平台支持JavaScript表达式嵌入的动态SQL与自定义数据转换规则,可对查询结果进行自动化处理。系统还具备自动化索引构建能力,例如polar4ai_update_index_for_text_2_sql工具能利用AI节点为库表自动创建混合索引(B+树关键词索引与向量索引),支撑文本转SQL及图表生成等高级分析场景。端到端流程自动化进一步覆盖从查询解析到结果返回的全链路,例如智能体可通过大模型节点将自然语言转换为MCP输入参数,实现业务需求到数据查询的无缝转换。

安全环节通过技术闭环构建数据全生命周期保护体系。PolarDB的透明数据加密(TDE)技术确保存储层数据安全,而MCP的上下文数据注入能力则实现"按需字段传输"——仅将分析所需字段传入模型工作内存,避免全库结构暴露。权限控制层面,基于RAM角色的访问控制与SQL审计功能实现细粒度权限管理,结合功能路由机制支持工具注册与独立升级,确保模型调用安全性与系统可维护性。三者协同形成"存储加密 - 传输脱敏 - 访问审计"的安全闭环,满足金融、政务等敏感领域的数据合规要求。

自动化核心价值:通过"接入环节零代码配置、清洗环节AI辅助处理、安全环节技术闭环"的三层设计,方案将传统需数人天完成的数据准备工作压缩至3 - 5分钟(含环境配置与依赖安装),且全程无需人工编写接口代码或调整同步规则,显著降低企业数字化转型的技术门槛。

该集成方案的自动化能力不仅体现在工具层面的功能整合,更通过知识工程与流程编排实现智能化跃升。例如polar4ai_import_doc工具支持本地文档向PolarDB知识库的批量导入,结合自动化向量检索与答案生成工具,可快速构建企业专属问答系统。这种"数据 - 知识 - 应用"的自动化转化路径,使PolarDB与MCP的集成成为企业实现数据价值变现的关键基础设施。

阿里云 PolarDB MySQL 版与 MCP 的集成方案,以“查询意图识别—分析逻辑生成—可视化呈现”为核心技术脉络,通过自然语言交互、AI 增强分析与动态可视化工具的深度协同,重构了传统数据处理流程。相较于传统 BI 工具依赖拖拽式操作的局限性,该方案依托语义理解与向量检索技术,实现了从模糊查询到精准可视化的全流程智能化,显著降低了数据分析门槛并提升决策效率。

自然语言交互:从“拖拽操作”到“对话即分析”

传统 BI 工具需用户手动选择维度、配置指标并拖拽生成图表,面对“销售额突然下降的原因”这类模糊查询时,往往需要反复调整参数。而集成方案通过阿里云百炼大模型与 MCP 的协同,将自然语言作为分析入口,用户无需编写 SQL 或熟悉数据结构,仅需通过日常语言描述需求即可发起查询。例如,输入“分析近 30 天销售额 Top10 商品”,MCP 会自动调用 PolarDB AI 节点生成可执行 SQL,并结合实时数据分布动态优化执行计划,确保复杂查询的高效运行。这种“对话即分析”的模式,将数据分析从技术人员专属能力转化为业务人员可直接使用的工具,实现了“零代码”的智能交互体验。

传统 BI:依赖拖拽配置,需理解数据模型,无法处理模糊查询;

MCP 方案:支持自然语言模糊查询(如“解释利润率波动原因”),结合百炼大模型自动解析意图,调用 polar4ai_text_2_sql 工具生成 SQL,全程无需人工干预。

向量检索增强:RAG 技术提升分析准确性

为解决大模型“幻觉”问题,方案融合 PolarDB 的向量检索能力与 RAG(检索增强生成)技术,构建结构化知识库。用户可通过 polar4ai_import_doc 工具导入业务文档(如《运维手册》《销售策略白皮书》),系统自动将文档转化为向量存储。当用户提问涉及专业知识时,MCP 会先通过语义搜索从知识库中检索相关信息,再结合实时数据生成答案,并附带来源追溯(如“《运维手册_V5.pdf》第 23 页”)。这种“数据 + 知识”双驱动的分析模式,既确保了结论的准确性,又满足了企业对分析过程可解释性的要求。

动态可视化生成:从文本指令到交互式仪表盘

在可视化呈现环节,方案整合 QuickChart 等工具,支持从文本指令直接生成多类型图表,并实现动态交互与数据钻取。系统覆盖 25 种可视化类型,包括基础图表(折线图、柱状图、饼图)与高级图表(带时间轴的桑基图、可折叠层级树、知识图谱),生成流程零配置——用户仅需输入“展示上海一日游地铁路线,标出午饭地点”,十秒内即可获得包含地铁线路、站点分布及餐饮位置的交互式地图。对于业务决策场景,系统还内置餐饮订单分析、零售库存优化等预制模板,支持通过点击图形元素下钻至明细数据,或实时刷新数据以反映最新趋势,形成“自然语言输入→数据查询→可视化输出→交互分析”的完整闭环。

全流程整合:MCP 驱动的无缝协同

方案通过 MCP 服务的工具编排能力,实现从数据接入到可视化的端到端整合。MCP 支持动态组装上下文,用户提问时仅加载相关信息(如分析销售额时调用财务数据模型,分析用户行为时加载用户画像模块),既节省 Token 成本,又提升响应精准度。具体流程为:用户输入自然语言需求后,百炼大模型解析意图并调用 MCP Server 的 execute_query 功能,PolarDB 执行查询并返回结果,结果通过 polar4ai_text_2_chart 工具转化为可视化图表,最终以静态 PNG 或交互式页面形式输出。这种“工具即服务”的架构,将数据查询、AI 分析与可视化渲染深度耦合,为企业提供一站式数据洞察解决方案。

通过上述技术创新,PolarDB MySQL 版与 MCP 的集成方案不仅实现了智能分析与可视化的无缝协同,更推动了数据分析范式从“技术驱动”向“业务驱动”的转型,使数据价值能够更快速、更精准地支撑企业决策。

客户价值量化:效率、成本与安全的三维突破

分析效率的数量级提升

阿里云 PolarDB MySQL 版与 MCP 的集成方案通过重构数据分析全流程,实现了从传统天级周期到分钟级响应的革命性突破。这种效率跃迁不仅体现在直观的时间压缩上,更源于底层技术架构与智能化流程的深度协同,重新定义了企业级数据处理的效能标准。

全流程周期的颠覆性压缩

传统数据分析流程因跨工具协作与人工干预的限制,形成了“需求提报(2 小时)— SQL 编写(4 小时)— 可视化配置(2 小时)”的线性链条,完整周期常以天为单位计量。而集成方案通过自然语言交互与自动化编排,将全流程压缩至“自然语言查询(5 分钟)— 自动生成结果”的极简模式,端到端响应时间从传统方案的 30 分钟以上降至 5 秒以内,数据分析周期从天级压缩至分钟级。

流程节点对比

传统方案:需求提报(2 小时)→ SQL 编写(4 小时)→ 可视化配置(2 小时)→ 结果输出(总计 8 小时)

集成方案:自然语言查询(5 分钟)→ 自动生成可视化结果(10 秒)→ 决策支持(总计 < 6 分钟)

—— 全流程耗时压缩 99%,非技术人员可直接操作,省去传统流程中技术人员的 SQL 编写与工具配置环节。

在数字化浪潮席卷的当下,数据已成为企业发展的核心资产。然而,传统数据分析工具在面对海量数据和复杂业务需求时,往往显得力不从心,SQL 使用门槛高、分析可视化流程复杂等问题,严重制约了企业从数据中获取价值的速度和深度。而 MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用方案的出现,犹如一场及时雨,为企业高效处理和分析数据带来了全新的解决方案。

传统数据分析模式下,SQL 作为与数据库交互的主要语言,对使用者的技术要求较高。数据分析师不仅需要掌握复杂的 SQL 语法,还需要深入了解数据库的结构和业务逻辑,才能编写出准确有效的查询语句。这一过程不仅耗时费力,而且容易出错,导致数据分析的效率低下。

同时,分析可视化流程也十分复杂。从数据提取、清洗、转换到最终的可视化展示,需要使用多种不同的工具和软件,每个环节都需要专业人员进行操作和调试。这不仅增加了企业的成本,还使得数据可视化结果的质量难以保证,无法及时、准确地为业务决策提供支持。

MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用方案基于云数据库 PolarDB MySQL 版与阿里云百炼,结合 MCP 工具的 SQL 执行与绘图能力,利用模型智能解析与高效推理,实现了从数据接入到分析可视化的全流程一站式部署,有效解决了传统数据分析中的痛点问题。

MCP 工具通过智能解析和模型推理技术,能够自动理解用户的业务需求,并生成相应的 SQL 查询语句。即使是没有深厚 SQL 基础的业务人员,也能轻松上手,快速获取所需的数据。例如,在分析销售数据时,用户只需输入“查询过去一个月各地区的销售额”,MCP 工具就能自动生成准确的 SQL 语句,并从数据库中提取相关数据,大大降低了数据分析的门槛,提高了数据获取的效率。

在数据可视化方面,MCP 工具提供了丰富的图表类型和可视化模板,用户可以根据自己的需求选择合适的图表形式,将数据以直观、易懂的方式展示出来。同时,MCP 工具还支持实时更新和交互式操作,用户可以通过鼠标点击、拖拽等方式对图表进行动态调整和分析,深入挖掘数据背后的规律和趋势。例如,在分析市场趋势时,用户可以通过折线图直观地看到销售额随时间的变化情况,并通过交互式操作对不同地区、不同产品的销售数据进行对比分析,为业务决策提供有力支持。

MCP 方案实现了从数据接入到分析可视化的全流程一站式部署,将数据提取、清洗、转换、分析和可视化等环节集成在一个平台上,避免了不同工具之间的数据传输和转换问题,提高了数据的准确性和一致性。同时,一站式部署还减少了企业的系统维护成本和管理难度,提高了整体协同效率。例如,企业可以在一个平台上完成销售数据的采集、分析和可视化展示,各部门人员可以实时共享数据和分析结果,加强了部门之间的沟通和协作,提高了企业的决策效率。

在实际体验 MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用方案的过程中,我深刻感受到了其高效、便捷和智能的特点。通过简单的操作,我能够快速获取所需的数据,并以直观的图表形式展示出来,为业务决策提供了有力的支持。同时,MCP 工具的智能解析和模型推理功能也让我眼前一亮,它能够自动理解我的业务需求,并生成准确的 SQL 查询语句,大大节省了我的时间和精力。

MCP 赋能可视化 OLAP 智能体应用方案为企业高效处理和分析数据提供了一种全新的解决方案。通过降低 SQL 使用门槛、简化分析可视化流程和实现一站式部署,MCP 工具让数据“燃”动起来,为企业数字化转型注入了强大动力。相信在未来,随着技术的不断发展和完善,MCP 工具将在更多领域得到广泛应用,为企业创造更大的价值。

作为开发者,从技术实现角度看"数据超人"MCP工具的核心价值在于解决了传统数据分析链路中的效率瓶颈。我觉得面对SQL使用门槛高、可视化流程繁琐等痛点,这个方案是基于阿里云PolarDB MySQL版的高性能存储引擎,结合MCP工具的SQL执行引擎与可视化渲染能力,构建了从数据接入到分析展现的全链路技术栈。

但是我觉得可以特别值得关注的是其整合了阿里云百炼的AI能力,通过模型对自然语言查询的智能解析与推理,有效降低了SQL编写门槛,实现了"自然语言→SQL→可视化"的自动化转换,这种技术架构不仅适配了数据量激增的场景需求,更通过一站式部署模式,将原本需要多工具协同的分析流程压缩为端到端的高效处理链路。

最后通过实际体验MCP这个工具,我发现简化了数据库使用,可视化操作,多工具之间的协调使用,非常不错,值得体验一把。

传统数据分析像拆盲盒——SQL门槛高、流程碎,数据量大了以后更是卡到怀疑人生?MCP+PolarDB MySQL版直接把“盲盒”换成“明牌”!

它能简化SQL、AI自动分析、一站式搞定接入到可视化,多环境支持灵活切换,运维再也不用在多工具间“反复横跳”。整体感受就是自己可以从“数据搬砖工”变“决策辅助大神”

作为一名数据分析从业者,我对阿里云推出的MCP工具充满了兴趣,因为它不仅解决了传统数据分析中的痛点,还通过智能化的方式让数据分析变得更简单、更高效。以下是我体验MCP赋能可视化OLAP智能体应用的感受和建议:

体验感受

1. 降低技术门槛,人人都能玩转数据

传统的数据分析需要掌握SQL语言,这对非技术背景的人员来说是一个“拦路虎”。而MCP工具结合阿里云百炼的自然语言转SQL(NL2SQL)能力,让用户可以通过简单的中文描述需求,系统自动生成SQL并完成数据分析。这种“智能翻译官”的功能让非技术人员也能轻松从数据中挖掘价值,真正实现了“人人都是数据分析师”。

2. 一站式数据分析与可视化

传统数据分析流程繁琐,从数据查询到可视化输出通常需要跨多个工具操作。MCP工具通过整合SQL执行与绘图能力,直接实现从数据接入到分析可视化的全流程。这种一站式体验不仅节省了时间,还让数据分析变得更加直观和高效。

3. 高性能支撑,实时响应数据需求

基于PolarDB MySQL版的高性能架构,MCP工具在处理海量数据时表现出色,无论是数据查询还是可视化生成,都能快速响应。这种实时性对于需要快速决策的企业来说尤为重要。

4. 智能化决策支持

通过阿里云百炼的模型智能解析和高效推理,MCP工具不仅能完成基础的数据查询,还能支持复杂的多维度分析需求。例如,我在实验中输入“哪些食物订单量最高,使用双轴图展示”,系统自动生成了直观的图表和数据结论。这种智能化能力让数据分析不再只是简单的统计,而是深入洞察和决策支持。

建议与未来期待

1. 优化自然语言解析

虽然MCP工具的自然语言转SQL能力已经非常强大,但在一些复杂的语义表达上仍有提升空间。例如,当描述涉及多表关联或嵌套查询的需求时,解析结果可能需要进一步优化。

2. 支持更多可视化类型

目前MCP工具提供了柱状图、饼图、树状图等常见的可视化类型,但对于一些特定行业(如金融、物流等)的需求,可能需要更专业的图表类型(如桑基图、热力图等)。期待未来能支持更多样化的可视化形式。

3. 提升用户体验

在实际使用中,虽然操作流程已经简化,但对于初次接触的用户来说,界面引导和功能说明仍可以更友好。例如,可以通过交互式教程或案例库来帮助用户快速上手。

MCP工具通过结合阿里云PolarDB MySQL版与阿里云百炼的能力,显著提升了数据分析和可视化的效率。以下是其具体实现方式及优势:

降低SQL使用门槛

传统数据分析需要用户熟练掌握SQL语言,这对非技术背景的业务人员来说是一个高门槛。MCP工具通过集成 自然语言转SQL(NL2SQL) 能力,允许用户以自然语言描述分析需求,系统会自动生成可执行的SQL语句

。这种方式让业务人员无需依赖技术团队即可快速获取数据洞察。

简化分析可视化流程

传统方法中,从SQL开发到结果导出再到可视化图表生成,通常需要跨多个工具操作,步骤繁琐且效率低下。MCP工具通过整合 SQL执行与绘图能力 ,实现了从数据查询到可视化输出的一站式流程。用户只需输入需求,系统即可直接生成直观的图表,大幅减少了人工干预和操作复杂度。

高性能数据查询

MCP工具依托PolarDB MySQL版的高性能内核优化(如物理日志复制、RDMA高速网络等),显著提升了数据查询速度。这种高效的底层技术支持,确保了即使在海量数据场景下,也能快速返回查询结果,满足实时性需求。

智能解析与高效推理

借助阿里云百炼的大模型能力,MCP工具能够智能解析用户的自然语言输入,并通过高效推理生成精准的SQL查询逻辑。这不仅提高了查询的准确性,还支持更复杂的多维分析需求。

在当下的数字化时代,数字信息对于企业的作用毋庸置疑,谁优先从有限的数据信息中获取有效的信息,那么谁就能掌握市场的主动权。然而数据分析却并不是人人都可以做到,对于没有一定的技术人员的企业,数字分析更是无从下手。此时,MCP工具就像一个功能强大的“数据中转站”和“智能翻译官”。它能够轻松地连接到您的阿里云PolarDB MySQL数据库,自动理解其中的表结构。之后,数据分析人员无需编写复杂的SQL代码,只需通过简单的拖拽和点选操作,就能快速地将数据转化为直观的图表和报表,从而极大地降低了技术门槛,让企业能够以更低的成本和更快的速度,实现从数据到洞察的全流程分析。

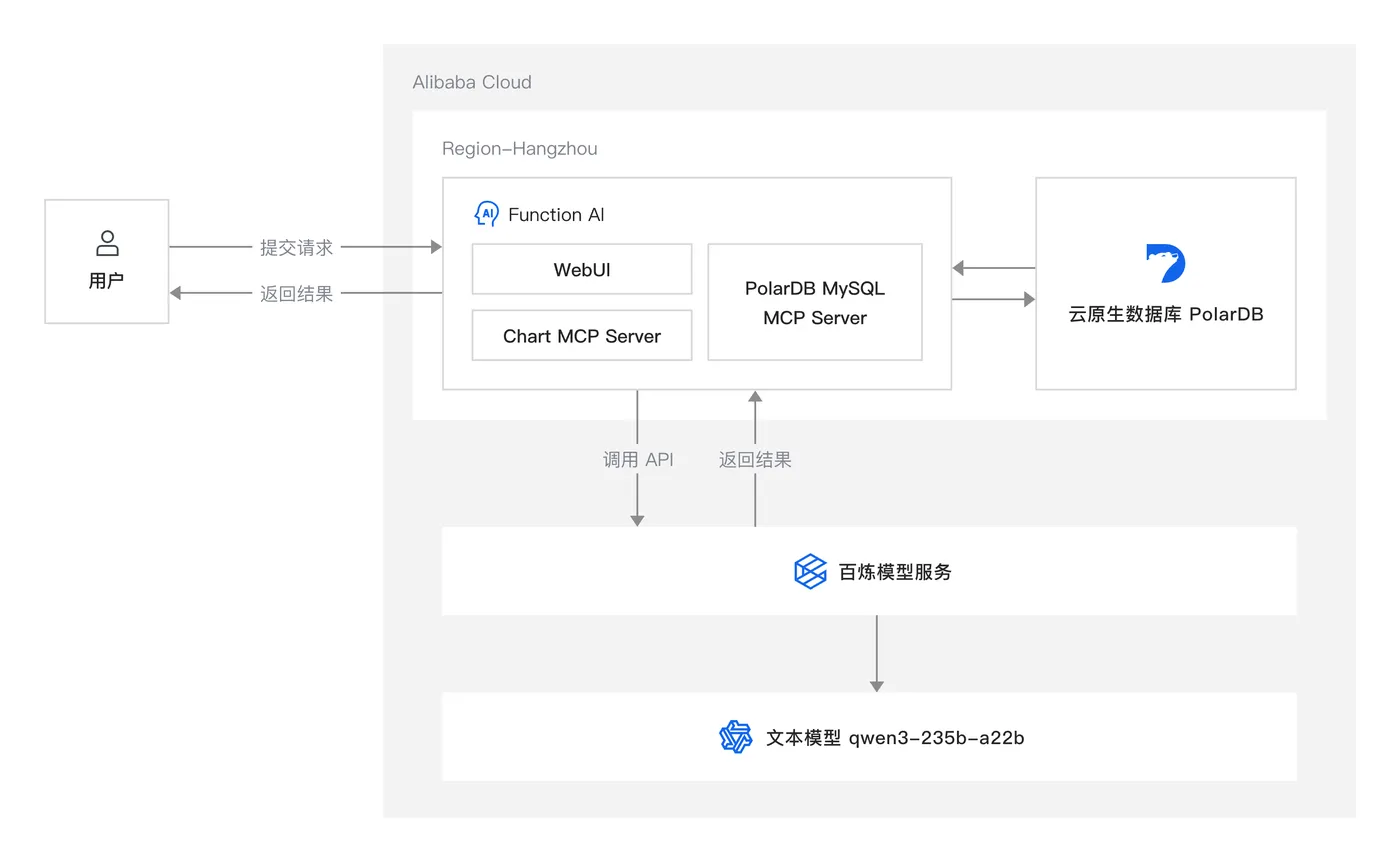

今天我们就来通过一个实验室场景操作来验证一下我们的想法,是否真的非技术人员同样可以实现数据分析可视化。实验地址:https://www.aliyun.com/solution/tech-solution/polardb-mysql-mcp?spm=a2c6h.13066369.question.1.13ca33dejqR4ca

本方案基于 PolarDB 构建智能数据库分析应用,集成阿里云百炼(简称“百炼”),提供开箱即用的智能化分析能力。PolarDB 作为云原生数据库,具备 Serverless 弹性伸缩、自动存储扩缩等特性,实现资源的高效利用。其高性能架构和多可用区部署保障业务稳定可靠,通过智能分层存储技术,在确保性能的同时优化成本,让企业轻松应对各类业务场景需求。

方案架构如下

在对我们的借助MCP 赋能数据可视化实验场景有了基础的了解之后。下面我们就可以打开我们的实验室场景页面,点击【免费试用】

进入到实验部署操作页面后继续点击【立即试用】等待资源创建,等待所有资源创建成功之后。

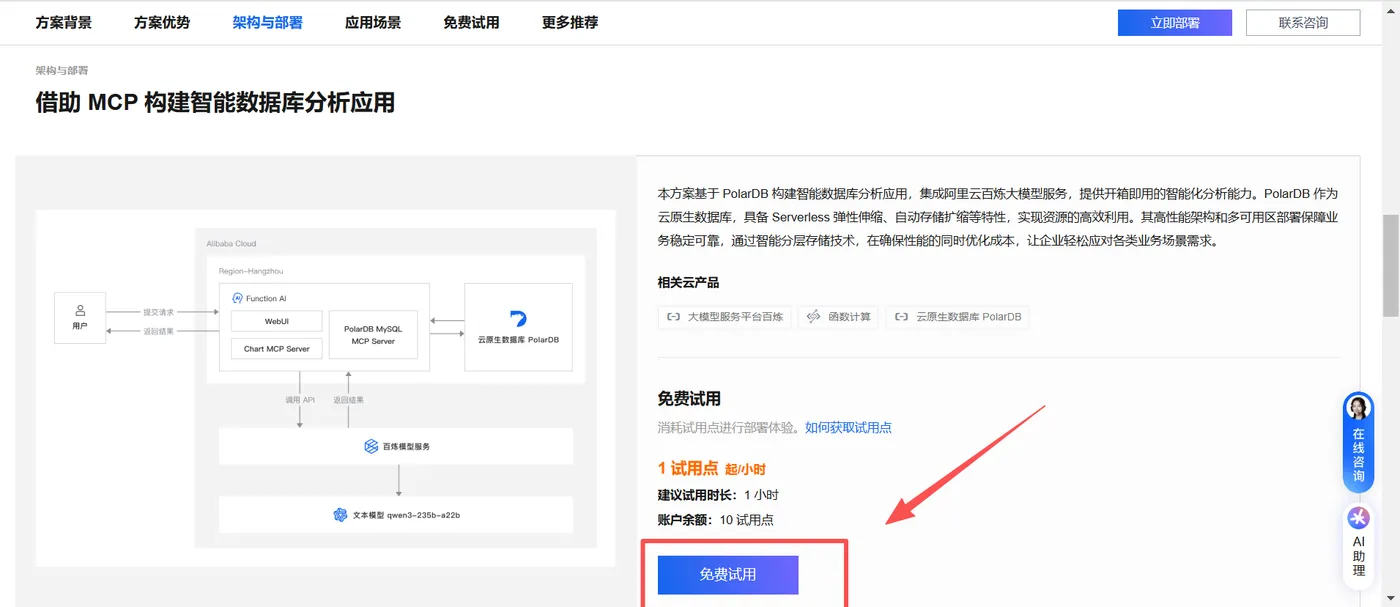

登录 阿里云百炼大模型服务平台 :https://bailian.console.aliyun.com/?spm=a2c6h.28997786.0.0.3b091597WfX45q 点击右上角的,随后点击页面左侧的【账号管理】,再点击页面右上角的【新增用户】

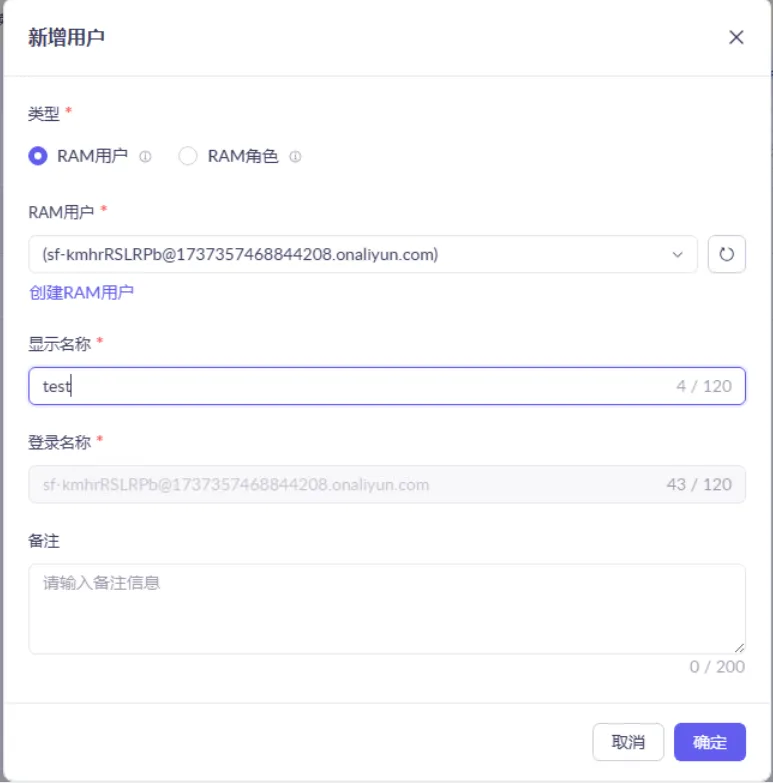

在新增 用户弹窗页面,我们选择类型【RAM用户】,选择具体的RAM用户,输入显示名称,自定义即可,点击【确定】完成用户新增

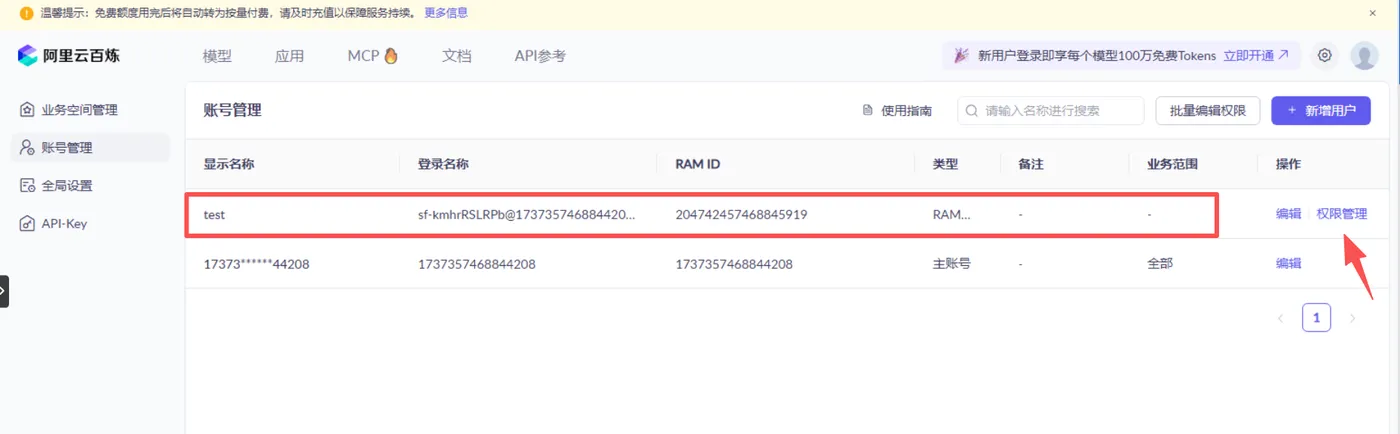

完成用户新增后,在【账号管理】列表点击右侧的【权限管理】,随后点击【添加权限】

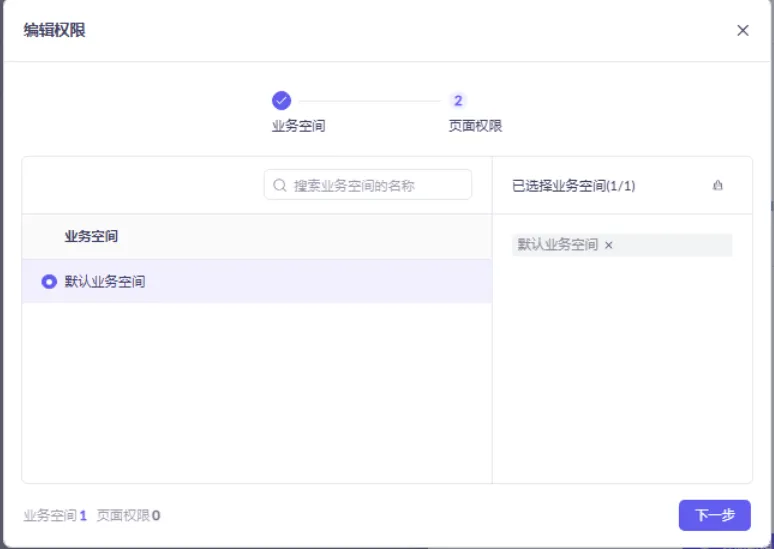

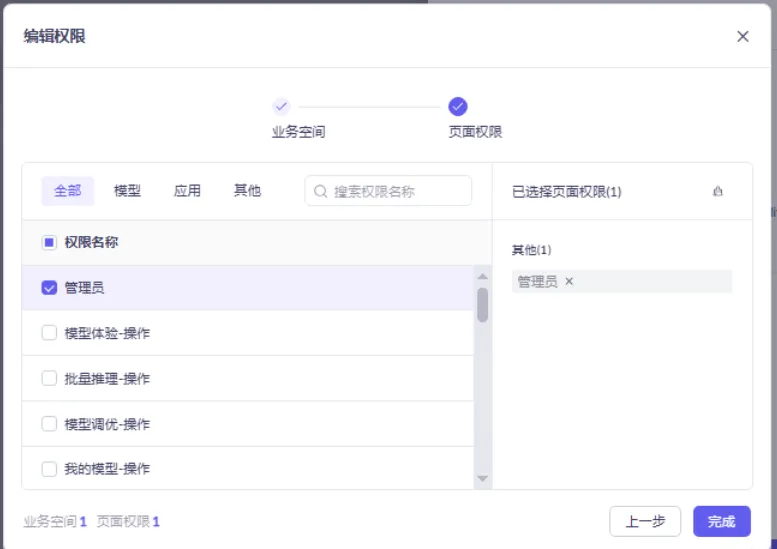

在添加权限界面,勾选业务空间为 【默认业务空间】,点击下一步,随后设置权限名称为管理员,点击完成为角色授权

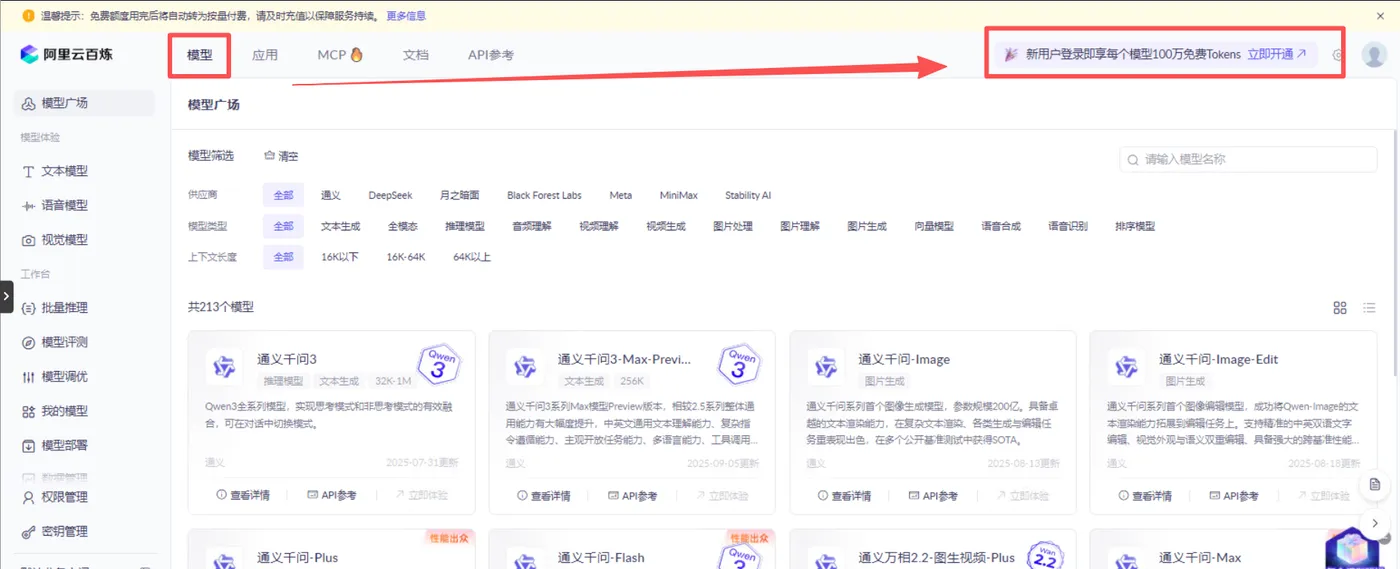

回到 模型 页面,点击顶部的【模型】切换到模型页面,点击右侧的【立即开通】

在弹出的页面勾选协议后完成当前RAM账号的阿里云百炼模型服务的开通

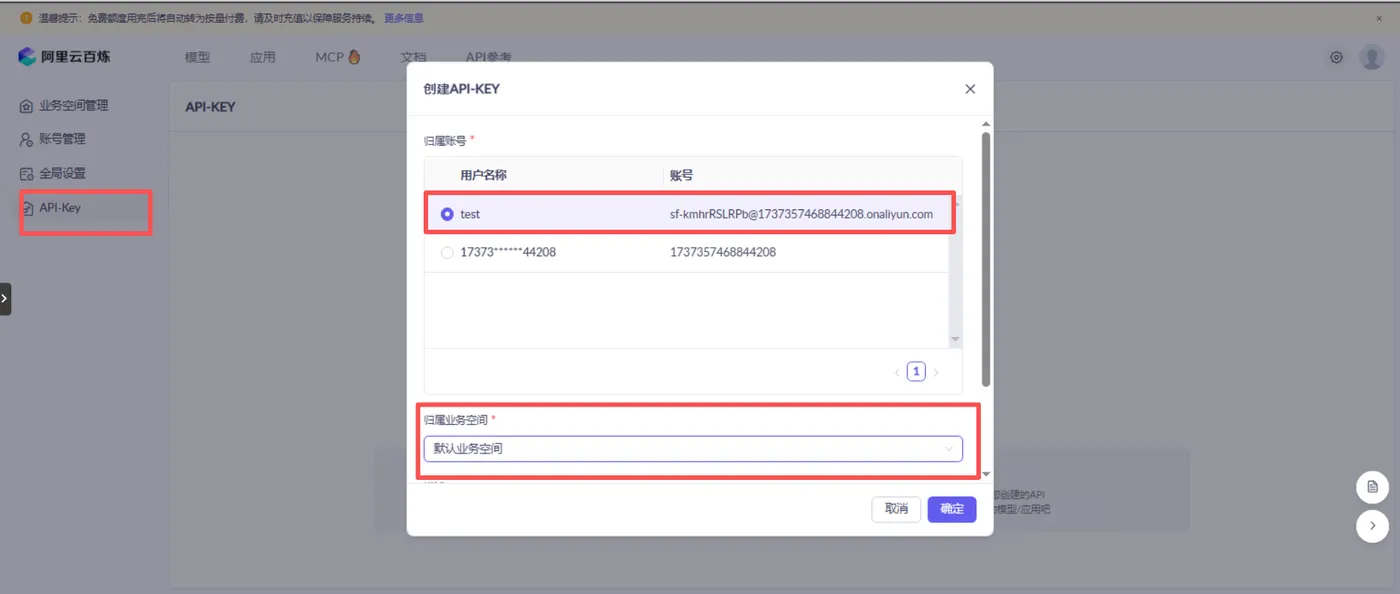

在阿里云百炼大模型服务平台 ,点击右上角的,随后点击页面左侧的【API-Key】,再点击页面的【创建API-KEY】

创建完成后复制 API-KEY 备用。

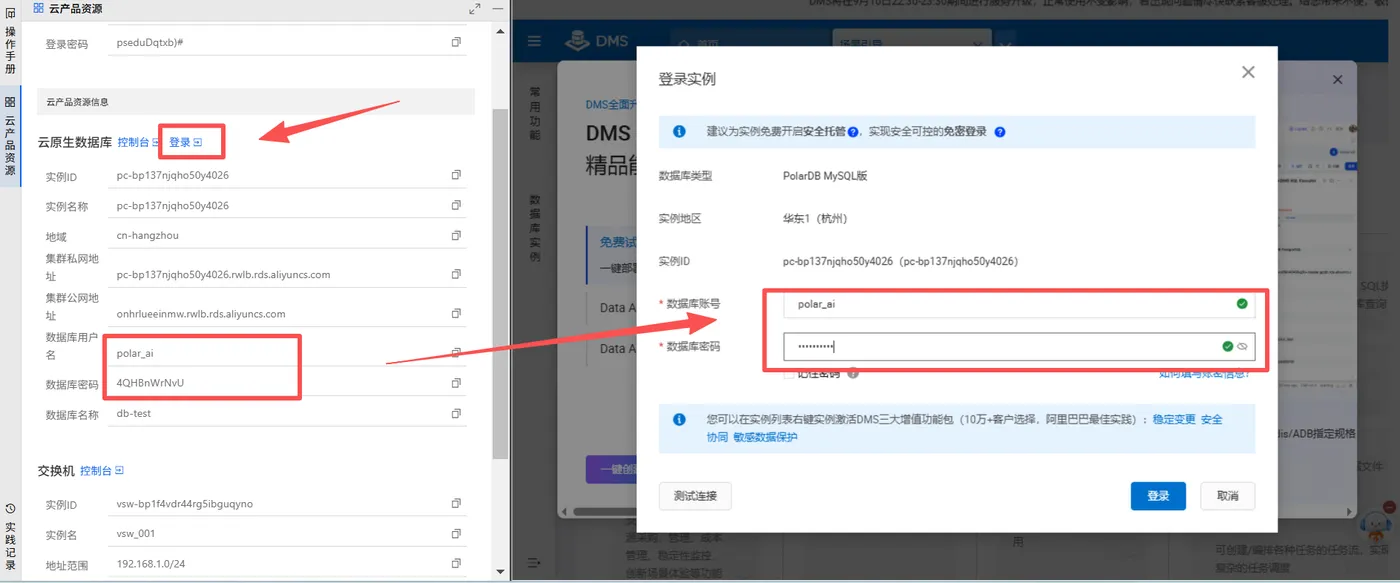

点击左侧云产品资源面板,在集群基本信息界面单击右上角登录数据库,进入云数据库控制台。在弹出的创建DMS服务关联角色中,单击确认。在弹出的登录实例界面,输入左侧云产品资源面板中云原生数据库栏下的数据库用户名以及密码,并点击登录

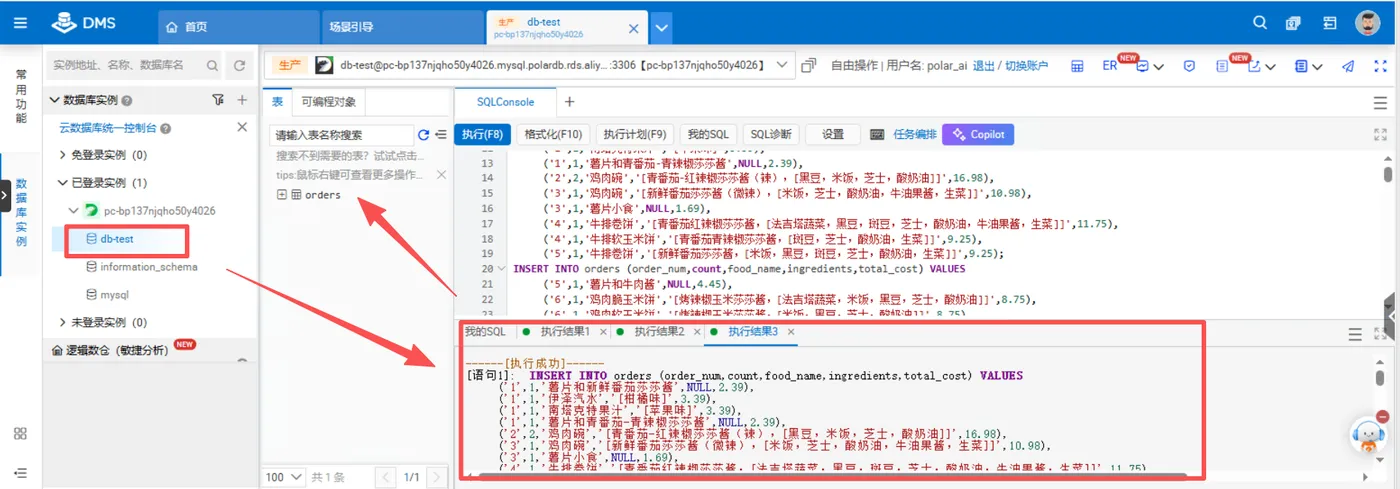

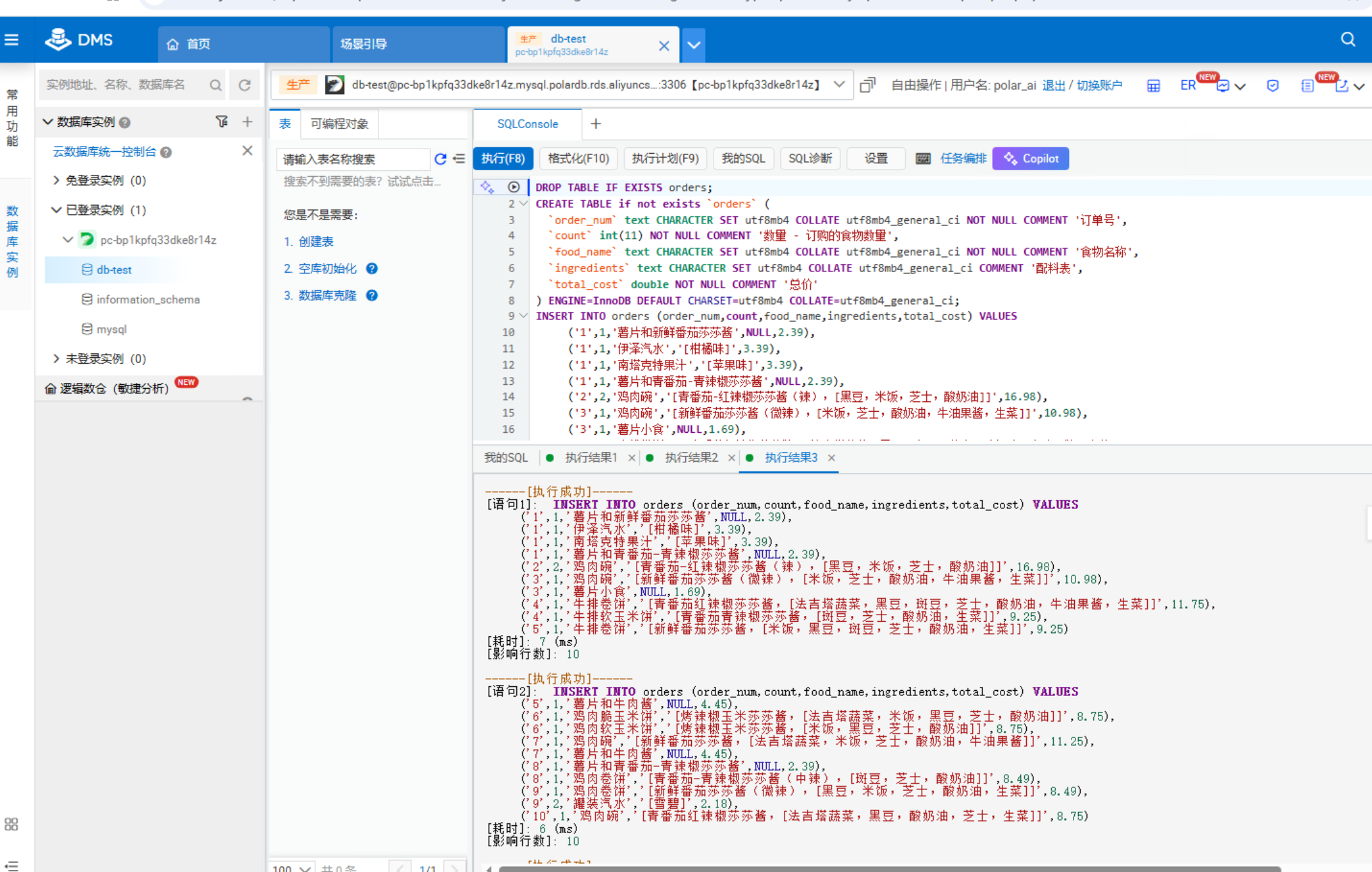

登录成功后,双击选择 db-test 数据库,下载测试数据集orders.sql 并复制sql到 sql执行窗口,执行

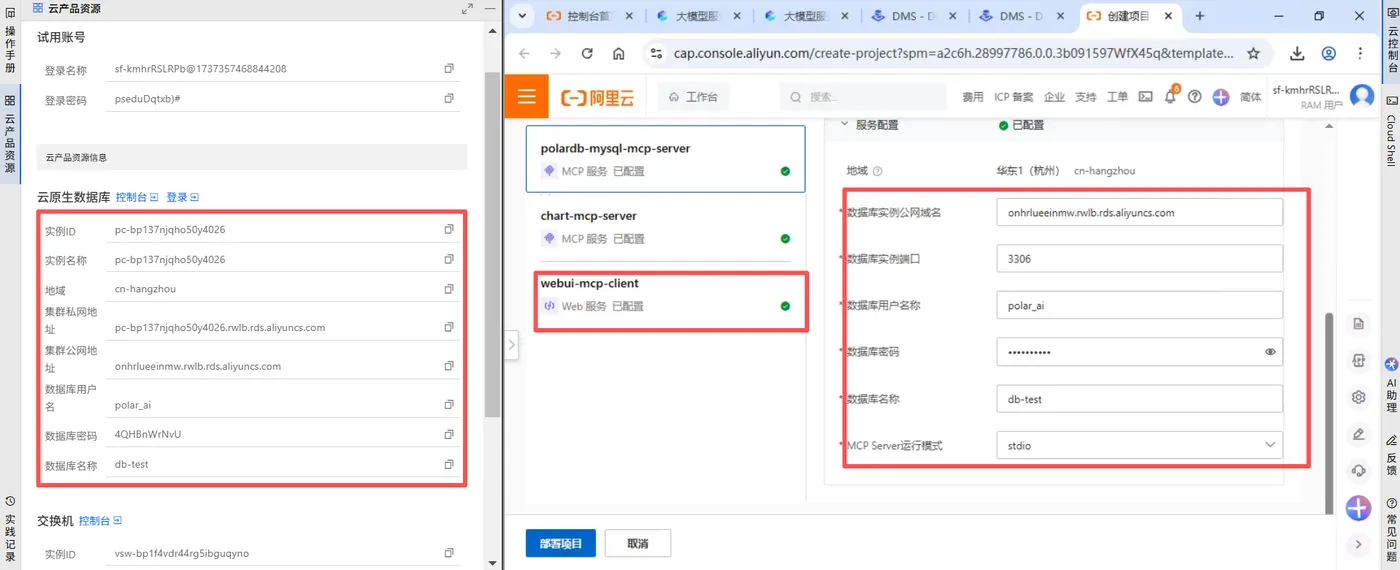

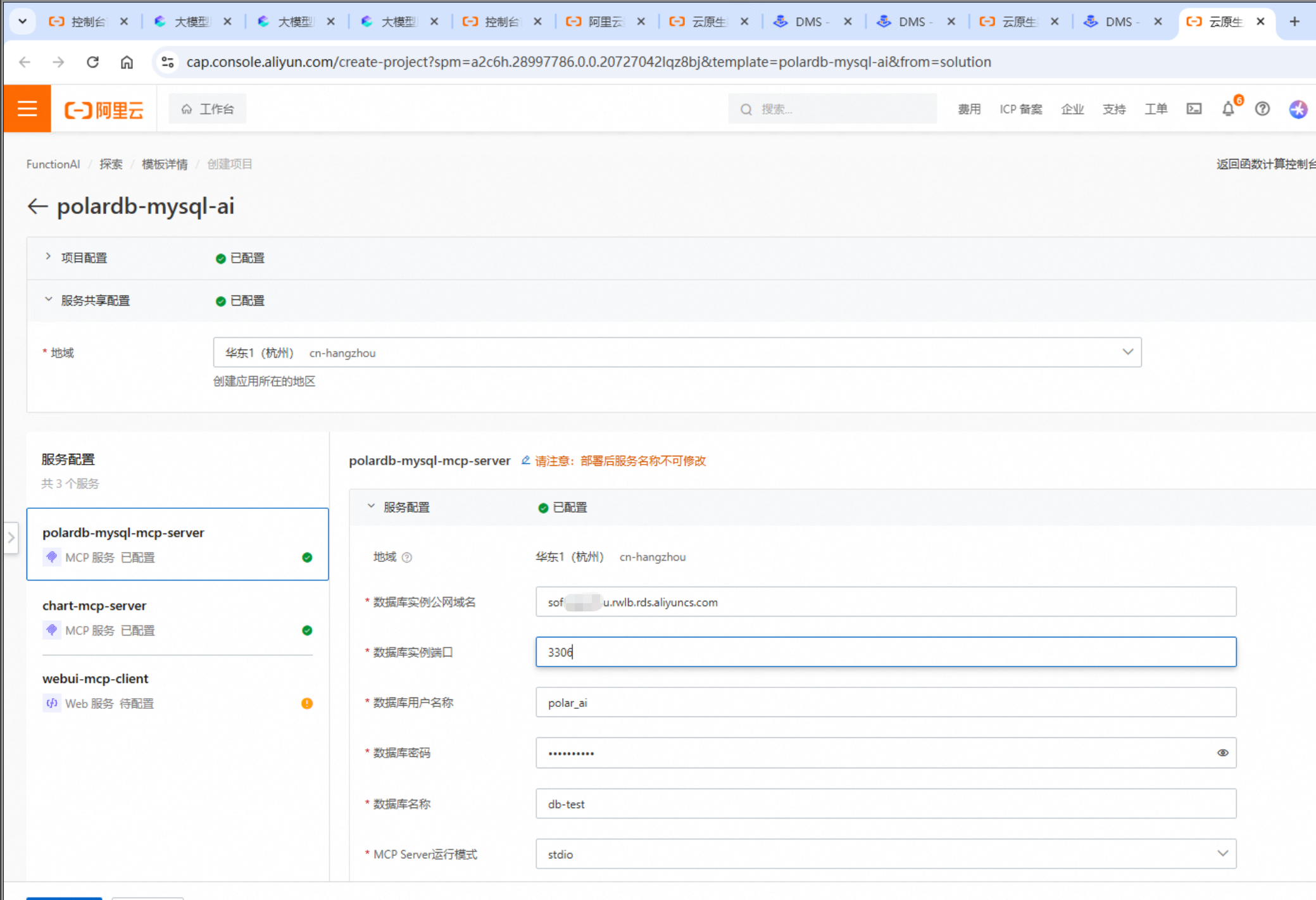

点击前往部署打开我们提供的 Function AI 项目模板,在弹出的【角色授权页】保持默认选项,并点击底部的一键授权,根据提示完成授权。完成授权后,在

参数配置页面,依次配置数据库及API-KEY信息,

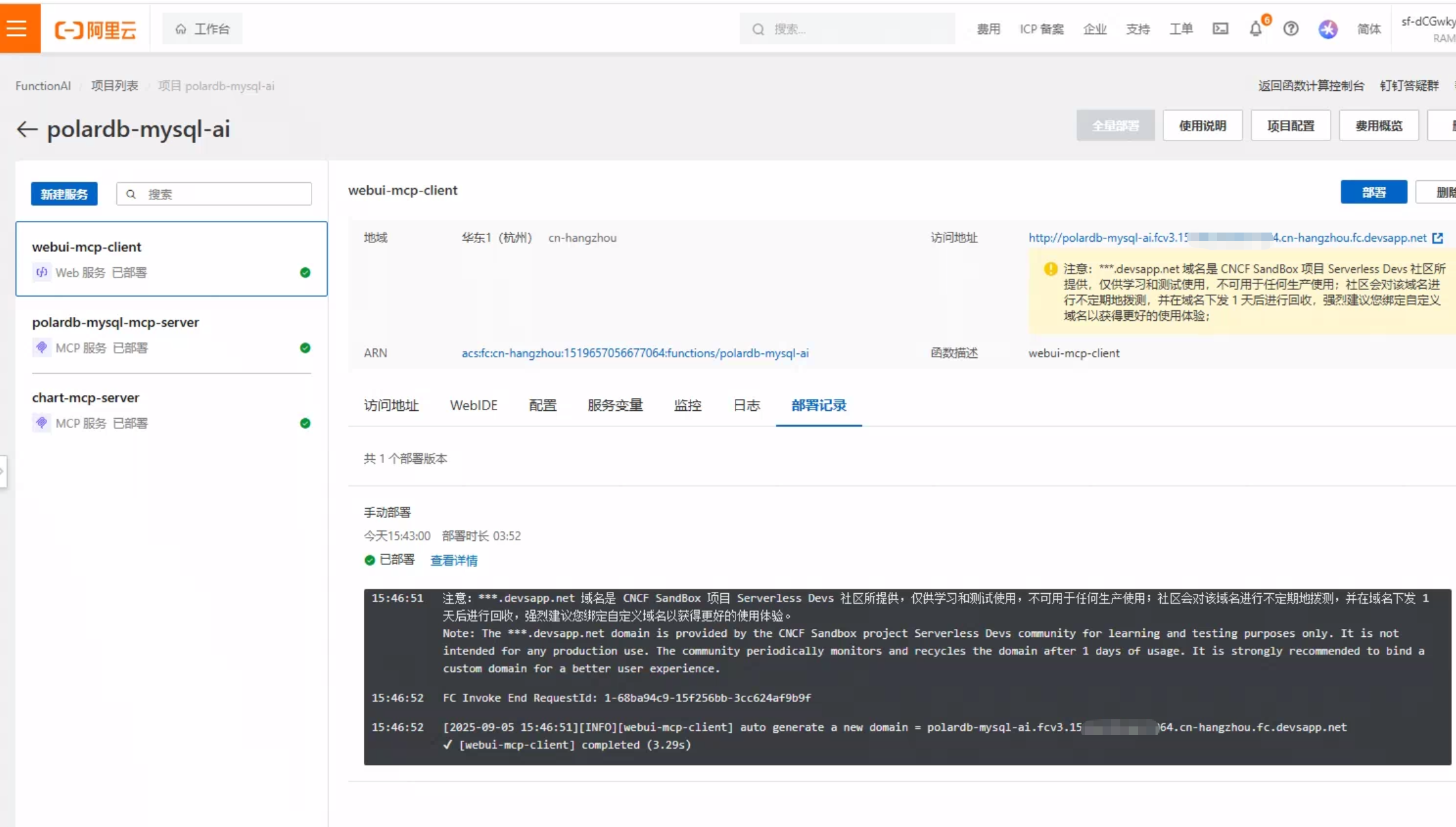

其他参数选择默认配置,然后单击【部署项目】,最后在弹出面板中单击【确认部署】,部署预计等待 3~5 分钟

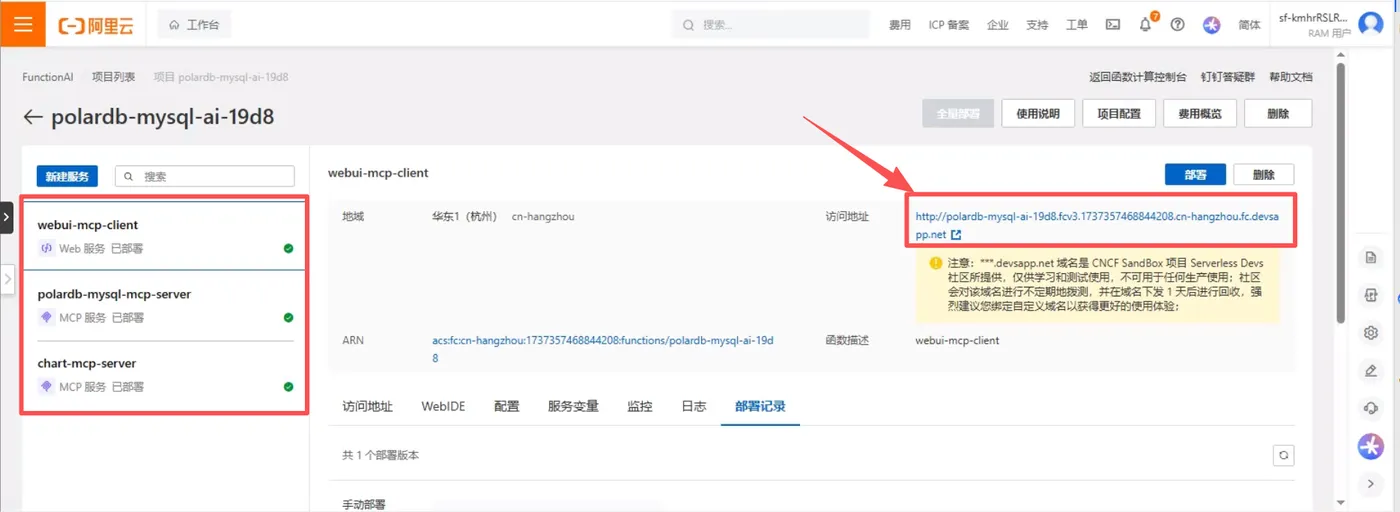

等待部署完成后,在应用部署完成之后的页面,按照下图找到访问地址

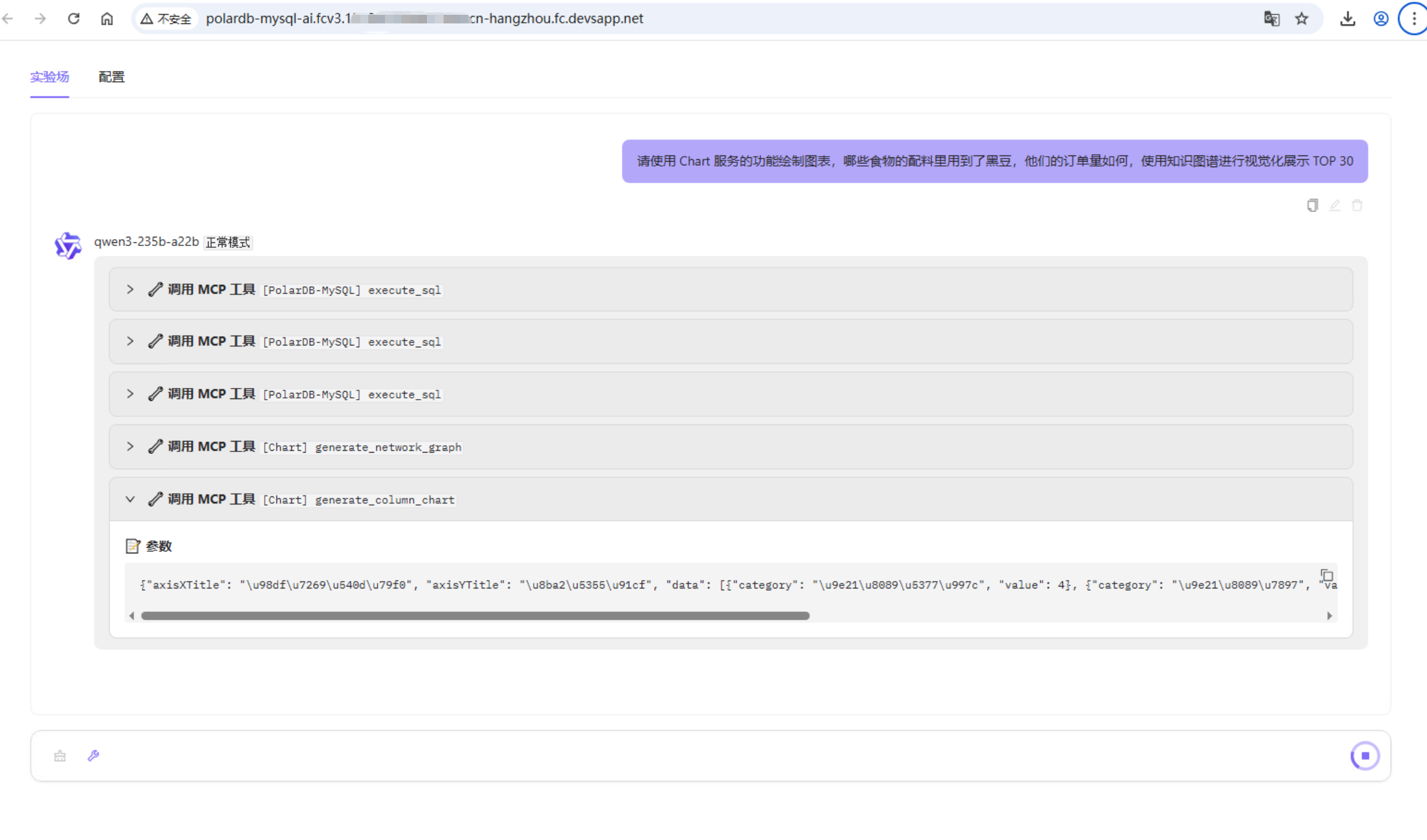

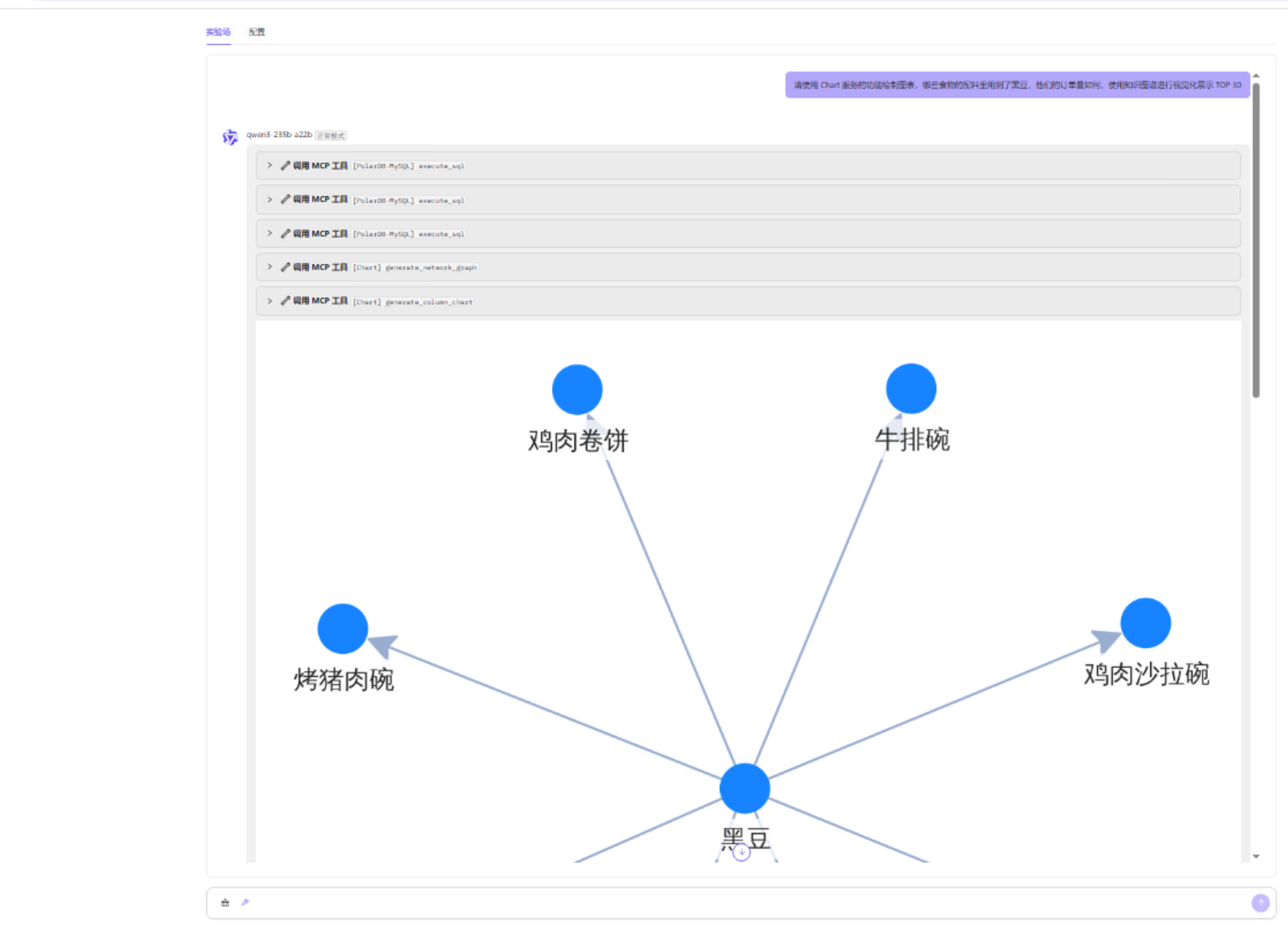

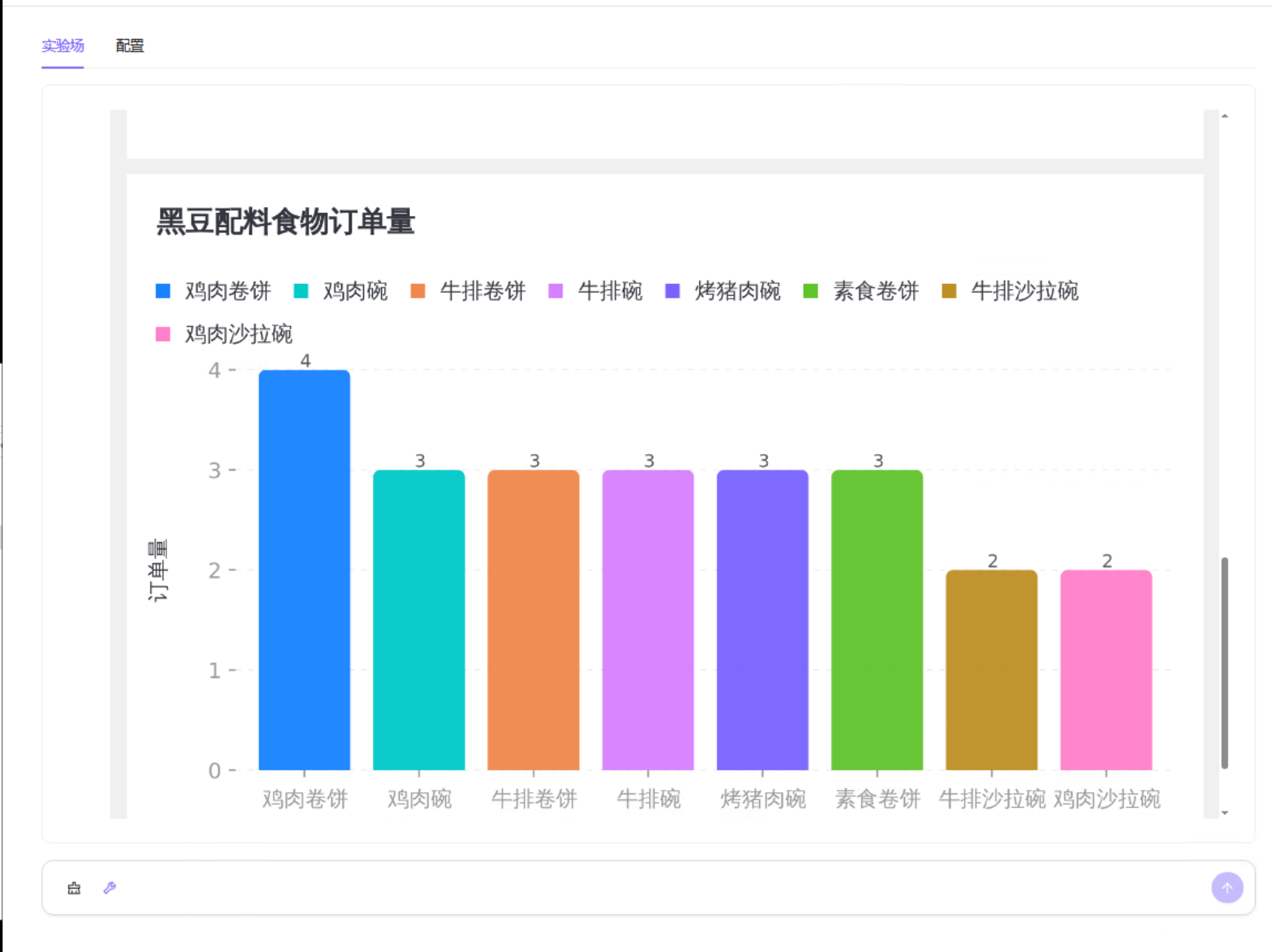

点击访问地址后,在对话框中输入我们想要获取的数据分析的内容,比如【哪些食物的配料里用到了黑豆,他们的订单量如何,使用知识图谱进行视觉化展示 TOP 30】此时我们的大模型会自动分析中文内容,并根据中文内容描述的需求自动调用MCP Server 工具来分析我们的数据库表数据,最后返回我们想要的可视化内容

等待分析结束后,自动为我们生成对应数据的可视化图片内容

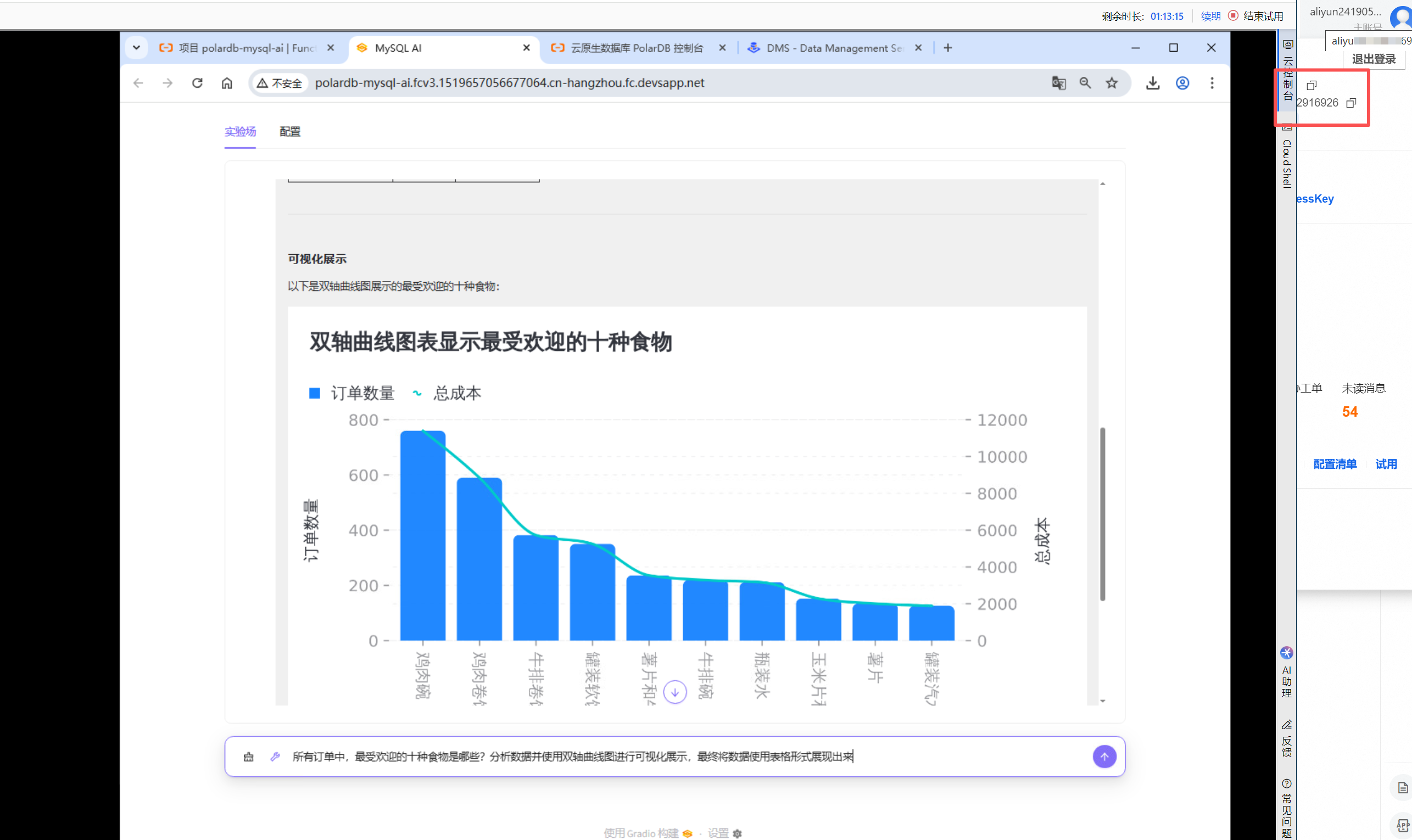

再比如,我们想要获取【所有订单中,最受欢迎的十种食物是哪些?分析数据并使用双轴曲线图进行可视化展示,最终将数据使用表格形式展现出来】,同样的,我们可以直接将我们的需求通过中文语言的形式描述出来,那么此时我们的语言大模型则会根据我们需要获取的信息自动调用数据分析MCP Server 工具获取具体的内容

返回的结果内容,包含表格、柱状图、折线图

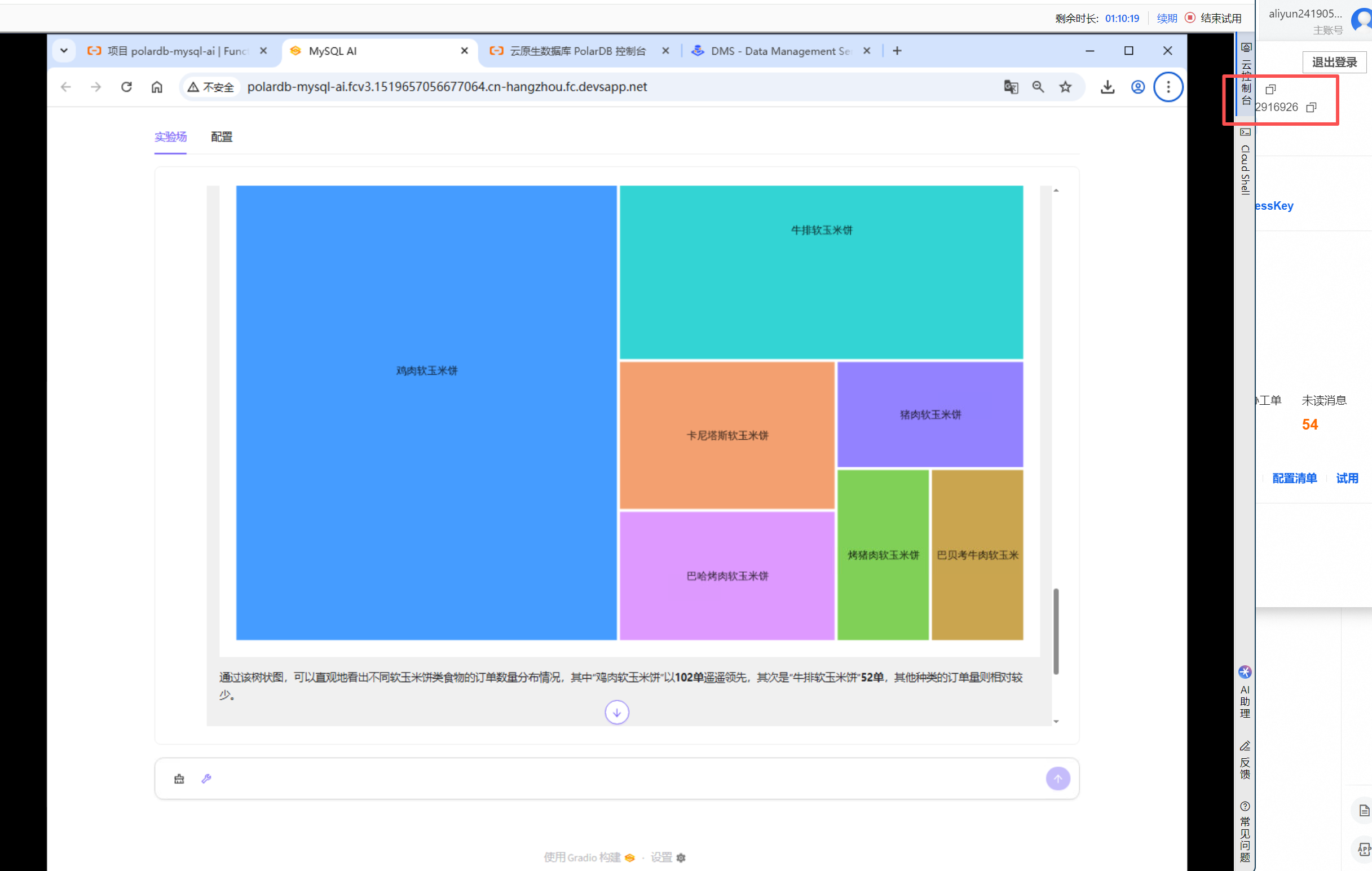

或者说我们想要统计一下软玉米饼类食物的订单销售情况,进一步判断受众群体的喜爱程度,输入我们的需求描述【使用 SQL 查询 orders 表中所有软玉米饼类食物,并根据订单量使用树状图进行可视化展示 TOP 7 的食物,随后判断当地人是否喜欢在软玉米饼类食物中添加生菜】,

下面我们来查看经过数据分析后返回的内容,包括:

树状图(Treemap Chart):展示了软玉米饼类食物的订单量分布,可以直观地看出鸡肉软玉米饼是最受欢迎的

柱状图(Column Chart):详细对比了软玉米饼类食物的订单量,清晰展示了每种食物的受欢迎程度

条形图(Bar Chart):进一步验证了柱状图的结果,直观呈现订单量的分布

饼图(Pie Chart):展示了软玉米饼类食物订单量的占比,显示鸡肉软玉米饼在总订单量中占据最大份额

双轴图表(Dual Axes Chart):同时展示了软玉米饼类食物的订单量以及添加生菜的情况。从图表可以看出,只有鸡肉软玉米饼的订单中明确提到了添加生菜(9单)

最后给出统计分析后的结论内容

生菜的使用情况

查询结果显示,只有 9 份订单明确指出了配料中包含生菜,且这些订单均为“鸡肉软玉米饼”。这表明当地人对软玉米饼类食物添加生菜的偏好较低,或者菜单中并未广泛提供这一选项。

结论

最受欢迎的软玉米饼类食物:鸡肉软玉米饼以 12 单位居第一,其次是牛排软玉米饼和素食软玉米饼。

生菜的使用偏好:仅有 9 单明确包含生菜,且集中在鸡肉软玉米饼上,说明当地人对生菜的偏好较低,或者该配料在菜单中未被广泛提供。

到这里,我们关于借助 MCP 赋能数据可视化的所有部署操作以及体验测试都已经完成了。

其实,随着AI 的不断发展,各行各业的工作方式或者说人们的生活方式都在一点点发生改变。对于企业来说,在数字化时代,数据的重要性不言而喻。那么如何让历史的数据产生数据分析的价值,知道企业制定合理决策,数据分析就显得尤为重要。但是对于大型企业来说,可以通过招聘数据分析师来解决利用历史数据分析获取后续决策指导意义的问题。但是对于中小企业,没有资源,没有成本,如何也能享受到数字时代带给企业的宏利,一直是一个值得探索,也必须去探索的方向。

那么通过本方案,已经可以成功看到中小企业无成本接入数据分析的希望了。对于中小企业,可以无需招聘数据分析师,而是可以直接通过阿里云百炼服务平台搭配 MCP Server 的方式。企业端只需要通过自然语言描述的方式,就可以轻松的从企业现有数据中筛选出有效信息,为企业后续生产经营方向提供参考。在这样的场景下,企业管理人员可以直接通过与 AI 进行自然语言对话的方式获取数据分析,报表,数据统计等信息,真的是很方便很有价值。

另外,本方案是基于 PolarDB 构建智能数据库分析应用,集成阿里云百炼大模型服务,提供开箱即用的智能化分析能力。方案涉及到的全系列产品都已经稳定运行,可以快速接入,在另一方面也会大大降低企业接入当前方案时的人力成本,学习成本的投入。既然这么好用,还等什么呢?

作为一名开发工程师,体验MCP(多云平台)赋能的可视化OLAP智能体应用方案后,我有以下几点感受和建议:

易用性:

性能表现:

功能完整性:

安全性:

成本效益:

增强自然语言处理能力:

提供更多可视化选项:

优化用户体验:

加强社区支持:

增加更多应用场景:

总的来说,MCP赋能的可视化OLAP智能体应用方案在易用性、性能表现和功能完整性方面都表现出色,非常适合需要高效数据分析和可视化的企业和团队。希望未来能有更多的改进和创新,进一步提升用户体验和价值。

之前做过一段时间的数据分析工作,最大的痛点就是 SQL 学习成本高,尤其是业务部门的人想自己做分析的时候,经常被语法卡住。后来尝试了 MCP 的方案,感觉体验还不错,能直接把自然语言需求转成 SQL 并执行,分析结果还能一键生成图表,这样从数据接入到可视化几乎不用切换工具,效率确实高了很多。建议后续能在图表交互上再增强一些,比如支持更灵活的筛选,这样业务人员用起来会更贴合实际场景。

在传统的数据分析过程中,SQL的使用门槛较高,分析与可视化的流程复杂且繁琐,尤其是在数据量快速增长的背景下,传统分析工具和方法难以跟上企业对快速响应与深入洞察的需求。为了解决这些挑战,基于阿里云PolarDB MySQL版和MCP(多云平台)结合的解决方案应运而生,提供了一种全新的数据处理和分析方式。

MCP工具的优势和提升方式可以通过以下几个方面来理解:

简化SQL执行与使用

传统的SQL查询和操作对于数据分析师和开发者来说可能有较高的学习曲线,尤其是在处理复杂的查询或在大规模数据集上执行时,SQL的性能可能会受到限制。MCP工具通过集成高效的SQL执行引擎,优化了查询的执行效率,并提供简化的SQL接口,使得即便是没有深入SQL背景的用户,也可以轻松实现数据查询与处理。

智能化分析与推理

MCP不仅仅提供了一个数据查询的工具,它还整合了阿里云百炼等AI工具,通过模型智能解析和高效推理,能够自动识别数据的规律和潜在的分析需求。这意味着,用户可以通过简单的设置,自动获得深入的分析结果,而无需编写复杂的分析脚本或依赖人工干预。

一站式数据接入与分析

在传统工具中,数据接入、处理、分析与可视化常常是多个分散的环节,需要频繁的切换不同的工具和平台。而MCP工具通过与PolarDB MySQL版的深度集成,简化了从数据接入到分析可视化的全过程。PolarDB MySQL版提供了高性能的数据库支持,确保大规模数据的高效存储与处理;MCP工具则负责将数据进行智能分析,并直接生成可视化图表,让分析师能够快速得出结论并进行决策。

高效的可视化支持

MCP工具提供了强大的可视化绘图功能,可以直接从数据库中拉取数据并自动生成直观的图表和报告。这使得分析师无需繁琐的手动操作,就能实时生成各种可视化图表,如折线图、柱状图、热力图等,帮助企业从数据中提取有价值的洞察,提升决策的效率。

多云平台整合

MCP的多云平台特性使得数据处理与分析不仅限于单一云环境。企业可以在不同云平台之间灵活选择和切换,使得数据流转、存储与计算更加灵活和高效。此外,多云支持还增强了系统的容错性与高可用性,保证了企业在数据分析过程中的稳定性。

具体来说,MCP工具结合PolarDB MySQL版与阿里云百炼,帮助企业实现了从数据接入、智能分析到可视化展示的全流程:

通过这种集成化的解决方案,企业能够大幅度简化数据分析的流程,提高工作效率并降低操作复杂性。MCP工具的智能化与自动化处理能力,也让企业能够在快速变化的市场环境中,更加高效地响应和决策。

若您希望进一步体验这个解决方案,可以访问以下链接:

希望这个解决方案能够帮助企业在数据分析和决策过程中更高效、更智能。如果有其他具体的功能需求或使用体验反馈,也欢迎与我们分享。

MCP赋能可视化OLAP智能体应用体验感受:迈向“人人可用”的数据智能

我认真体验了一下这款产品服务,觉得MCP调用polarDB MySQL 版与阿里云百炼,是真的给大模型赋能了!

我们知道大模型Chat-gpt刚出来的时候,最开始是可以类似人一样思考并生成文字问答,但是这样对实际生产生活方式并没有什么实质性的帮助,对不对?

后来有了MCP,相当于给大模型聪明的大脑配置了手脚,因此大模型才能调用工具干活,这样智能才有价值。

本次实践是MCP工具的实践,通过SQL数据库与Chart绘图能力,利用模型智能解析与高效推理,实现从数据接入到分析可视化的全流程一站式部署。我简要展示一下我的操作过程如下:

本来以为会很复杂,谁知道我跟着案例很轻松就学会了。我们来导入数据库。

完成服务配置

然后运行测试。

我们给大模型提出一些绘制图表的常规问题,这些问题用到了数据库中的数据查询和统计功能,因此大模型没法随口忽悠,必须真实查询数据。

问题包括:1.哪些食物的配料里用到了黑豆,他们的订单量如何,使用知识图谱进行视觉化展示 TOP 30

2.所有订单中,最受欢迎的十种食物是哪些?分析数据并使用双轴曲线图进行可视化展示,最终将数据使用表格形式展现出来

3.使用 SQL 查询 orders 表中所有软玉米饼类食物,并根据订单量使用树状图进行可视化展示 TOP 7 的食物,随后判断当地人是否喜欢在软玉米饼类食物中添加生菜

为了检验阿里云百炼的智力水平,我输入一个新的个性化问题,看看大模型是否做到了精准调用数据库的数据来分析思考回答问题。

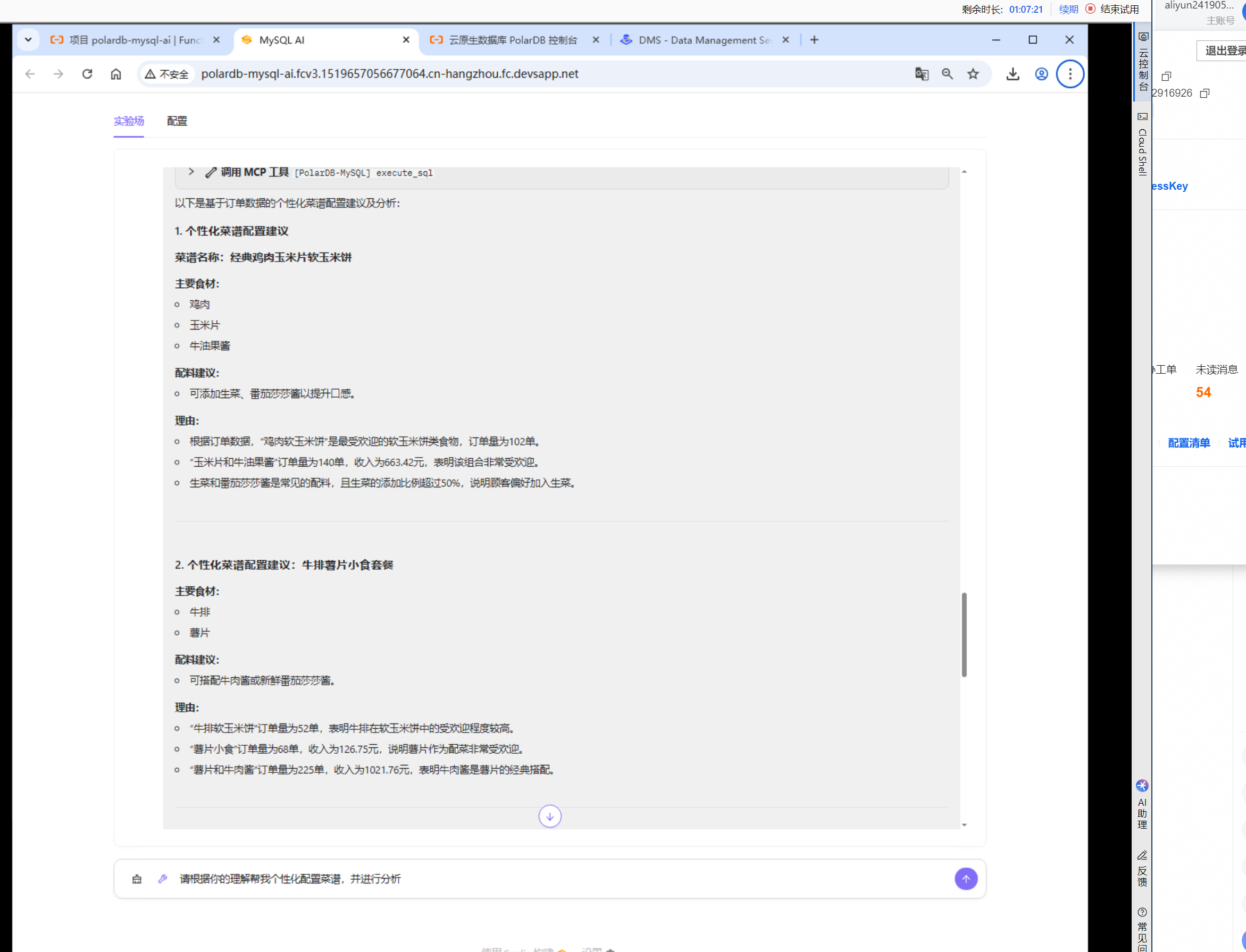

问题:请根据你的理解帮我个性化配置菜谱,并进行分析

可以看到分析还是很合理的。

这个方案的核心价值,在于它试图用AI大模型的力量抹平数据处理与分析中的技术鸿沟,其带来的体验提升是颠覆性的:

从“人适应工具”到“工具理解人”的根本性转变:

传统体验:数据分析师或业务人员必须将自己的业务问题(“看看上周哪个产品的销量增长最快”)“翻译”成机器能懂的SQL语言。这个过程不仅门槛高,而且极易因理解偏差或语法错误导致错误结果。

在大模型刚出来的时候,RAG知识库一度被视为非常主流的解决方案。但是有了MCP+数据库服务,由于有了翔实的数据做支撑,知识的有效性大大增强了,这种方案很多地方表现比传统RAG做得更好。

数据库+图表能力的MCP赋能后的体验:业务人员可以直接用自然语言提问:“帮我画一张图,对比一下上周和这周各产品的销售额增长率,按从高到低排序”。MCP工具背后的百炼大模型会像一位“数据助手”,智能地解析你的意图,自动生成并执行正确的SQL查询,再从PolarDB中取出数据,并调用绘图能力生成直观的可视化图表。这极大地释放了业务人员的生产力,让他们能专注于问题本身,而非工具的使用。

构建了“数据-分析-呈现”的极速闭环:

这个方案将数据库(PolarDB)、AI大脑(百炼)、执行与可视化工具(MCP)深度融合,打通了传统上割裂的几个环节。这意味着,从有一个想法到获得验证该想法的图表,可能只需要几十秒的时间。这种即时反馈能够激发更深层的探索欲和洞察力,让数据分析从一种“定期任务”变成一种“实时对话”。

这样还有一个好处,就是降低了企业数字化运营的门槛:

并非所有企业都有资源雇佣一支庞大的专业数据团队。这个方案使得那些具备业务知识但缺乏SQL技能的一线员工(如运营、市场、产品经理)也能直接、安全地与数据交互,进行自助式分析。这相当于为企业每一位员工配备了一位7x24小时的初级数据分析师,赋能整个组织成为“数据驱动型组织”。

建议与期待:让智能数据分析更上一层楼

基于上述感受,我有以下几点具体的建议和未来发展的期待:

强化“分析”而不仅仅是“查询”:

目前的方案似乎完美解决了“问数据”和“画图表”的问题。下一步可以思考如何让AI不仅做“翻译官”,更能做“分析师”。例如,当AI生成一个显示“某产品销量骤降”的图表时,它可以自动附上一段文字分析内容:“检测到异常下降趋势,建议结合【促销活动表】和【客服工单表】进行归因分析”。甚至能自动进行关联性分析,提供可能的原因假设。

提供更强大的“数据上下文”管理能力:

自然语言查询的强大高度依赖于AI对数据库Schema(表名、字段名、业务含义)的理解。期待MCP工具能提供一个强大的“数据知识库”或“业务术语表”管理功能。让管理员可以告诉AI:“‘GMV’就是我们数据库里orders表的total_amount字段之和”,或者“‘用户’指的是状态为‘活跃’的用户”。这样能确保AI和用户在同一频道对话,生成更准确的SQL。

实现“可视化图表”的智能优化与叙事:

同样的数据,用折线图、柱状图还是饼图展示,其传达的效果天差地别。期待AI不仅能根据指令绘图,还能智能推荐最合适的图表类型来有效表达数据背后的故事。更进一步,可以自动将多个关联图表组织成一个简单的数据故事板或报告摘要,提供连贯的叙事。

注重企业级部署的安全与权限管控:

当SQL变得如此“容易”生成和执行时,权限控制就变得空前重要。必须确保自然语言查询引擎严格遵守底层数据库的行级、列级权限控制。例如,一个区域销售经理在问“展示各区域销售数据”时,AI自动生成的SQL必须包含WHERE region = '华东'这样的过滤条件,确保数据安全隔离。

建立“查询-反馈”优化循环:

可以引入一个机制,让用户对AI生成的SQL和图表进行评价(“正确”或“不准确”)。这些反馈数据可以作为黄金样本,用于持续微调百炼大模型,使其对企业自身的业务数据和查询习惯越来越了解,准确率越来越高。

总结而言,MCP赋能可视化OLAP智能体应用这一方案,代表了一个非常正确的未来方向——即通过AI将复杂的技术封装起来,为用户提供一个无比简单和强大的交互界面。它不仅仅是效率的提升,更是工作模式的变革。

我坚信,随着此类技术的不断成熟和优化,基于自然语言的交互必将成为未来数据分析和商业智能(BI)领域的主流方式。阿里云PolarDB MySQL版与MCP(多云平台)结合的解决方案充分利用了阿里云百炼大模型的能力,我非常看好这种解决方案的应用前景,期待能看到该方案在更多实际业务场景中落地开花,帮助企业真正释放数据的全部潜力!

说实话,传统的数据分析一直存在几个“老大难”问题:

SQL 门槛高

对于业务人员来说,写 SQL 跟看“天书”差不多,一条 JOIN 出错,可能调半天。结果就是分析师天天被数据开发“绑架”,效率低下。

可视化流程复杂

即使写出了 SQL,想把数据变成图表,往往还得导出到 Excel 或 BI 工具里,流程割裂、来回切换,很容易出错。

数据增长快

数据量上去以后,传统方案不是卡顿就是报错,响应速度完全跟不上业务需求。

这也是为什么我觉得 MCP + PolarDB MySQL 版 + 阿里云百炼 的组合特别有价值:它就是为了解决这些痛点而生的。

在实际体验中,我发现 MCP 的几个“亮点”特别能打动人:

自然语言生成 SQL

直接用自然语言问问题,比如:

“帮我统计一下最近 30 天每天的新增用户数量,并生成趋势图。”

MCP 会自动把它转化成 SQL 并执行,然后返回结果。这一步其实就帮业务人员跨越了 SQL 门槛,解放了技术开发同学。

示例效果类似这样:

SELECT DATE(create_time) AS day, COUNT(*) AS new_users

FROM user_table

WHERE create_time >= NOW() - INTERVAL 30 DAY

GROUP BY day;

业务人员完全不用写 SQL,AI 会自动生成。

一键生成可视化

MCP 在执行 SQL 后,可以直接把结果转化为折线图、柱状图等图表,而不是简单地丢一堆数据。

与 PolarDB MySQL 深度结合

由于底层是 PolarDB MySQL,查询性能和并发能力非常强,哪怕是上亿级数据,也能快速响应。对大数据量场景特别友好。

一站式体验

数据接入 → SQL 执行 → 可视化 → 智能解读,全部在 MCP 一条链路上完成,避免了传统“多工具割裂”的问题。

效率提升明显

以前分析一个问题,可能要走三步:写 SQL → 导出结果 → 可视化,现在基本上“一句话”就能搞定。

降低沟通成本

分析师和业务之间经常因为 SQL 理解不同而沟通半天。MCP 通过自然语言直接出结果,这种摩擦基本消失了。

结果更直观

AI 不仅能给你数据,还能给你解释,比如“过去 30 天的新增用户有逐渐上升的趋势,尤其在周末波动明显”。这就让数据从“冷冰冰的表”变成了“能直接用的结论”。

虽然体验很好,但我觉得 MCP 还有几个可以增强的方向:

行业化模版

不同行业的数据分析问题差别很大,比如零售、电商、金融。如果 MCP 能提供行业预置的 SQL 模版 + 可视化模版,用户就能“开箱即用”。

结果解释的可控性

MCP 给的结论有时候太“自动化”,如果能让用户选择“只要图表”或者“要图表+分析”,会更灵活。

多数据源支持

现在主要是 PolarDB MySQL,如果未来能同时支持更多异构数据源(如日志库、时序库),会更适合复杂企业环境。

一句话总结:

MCP + PolarDB MySQL 版,把原本繁琐的 SQL + 可视化分析流程,变成了一种“一句话就能问出图表”的智能体验。