现在企业做数据,最怕的不是系统不好用,不是工具不会搭,而是——听起来都懂,做起来都乱。

经常听人说:“我们要先把主数据搞清楚”、“这套指标有没有统一口径?”、“元数据要管理起来”

……但真一聊细节,十个里面九个都在混用,另一个还在犹豫:“这个算主数据还是元数据?”

别小看这些词儿,它们背后可是企业数据治理能不能落地、数据分析能不能闭环、老板决策能不能靠谱的关键基础。

如果一开始搞不清楚,那数据中台、BI平台、数仓这些再豪华也救不了你。

今天我们就用最简单的方式,帮大家把这五个关键词讲清楚:

主数据、元数据、数据质量、数据安全、指标口径,到底都是什么?

一、主数据:支撑多系统协同的“关键实体数据”

一句话理解:主数据是贯穿全系统、全业务的基础数据,是“企业认同的事实”标准。

比如你在一个制造企业做数据管理,哪些是主数据?

- 客户名称、客户编码、客户地址(客户主数据)

- 供应商名称、统一社会信用代码(供应商主数据)

- 物料编码、物料名称、计量单位、规格型号(物料主数据)

- 组织结构、部门编码、岗位信息(组织主数据)

主数据的关键特征是:稳定 + 跨系统复用 + 标准唯一。

为什么主数据如此重要?

在多系统并存的企业架构下(如ERP、CRM、WMS、MES、SRM等),不同系统对“同一个对象”的信息往往各自维护,容易出现命名不一致、编号重复、主键冲突等问题,进而影响订单流程、库存查询、销售分析、成本核算等关键业务操作。

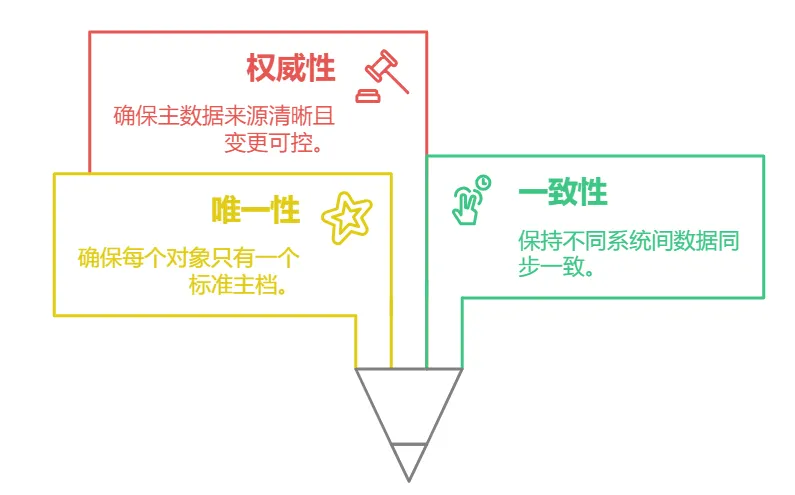

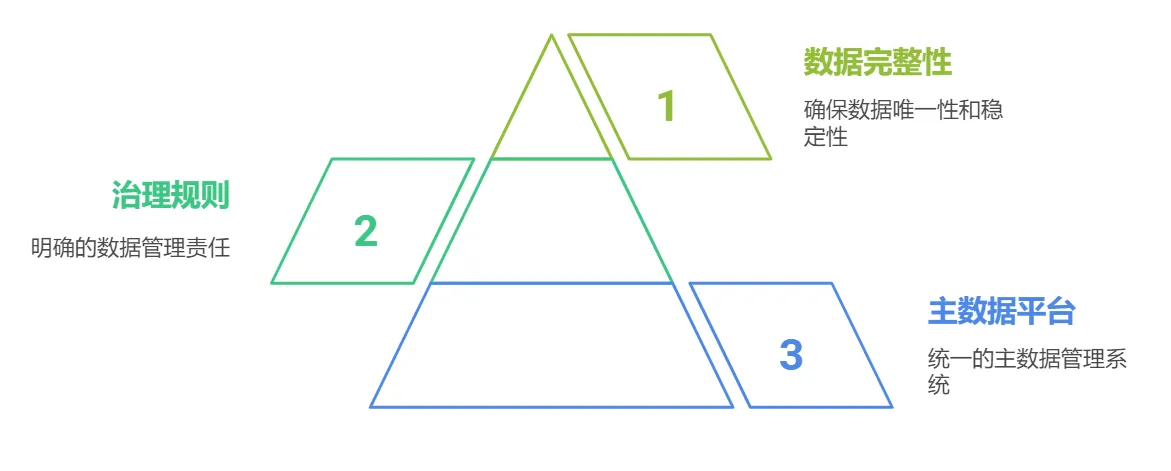

主数据治理的核心目标是实现以下三点:

- 唯一性:同一对象只存在一份标准主档;

- 一致性:不同系统间数据保持同步;

- 权威性:主数据来源清晰、变更可控、使用有记录。

老板说:“怎么库存系统显示有货,财务那边却说没有?”——答案可能只是主数据没对上。

企业常见误区:

- 将主数据等同于“系统基础资料”;

- 忽视主数据在组织协同与数据分析中的作用;

- 缺乏主数据生命周期管理机制,导致数据重复、失真、混乱。

建议:

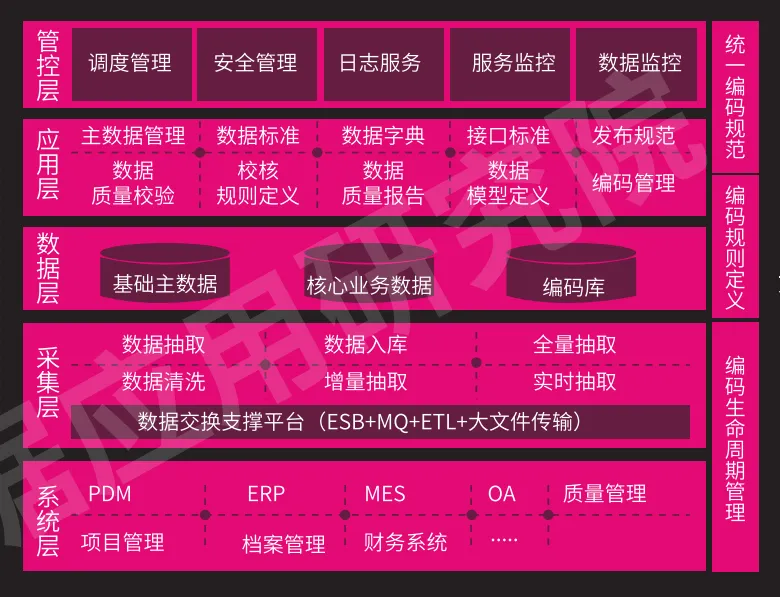

- 建立统一的主数据管理平台;

- 设立主数据治理规则(谁建档、谁维护、谁审核);

- 数据主键唯一,不可任意修改,一改全系统崩。

二、元数据:你以为没用,其实是数据背后的“说明书”

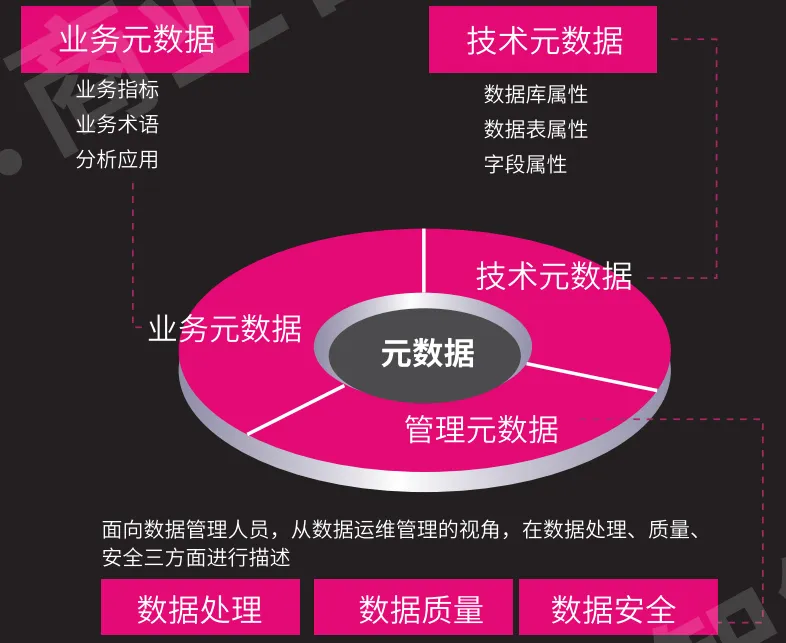

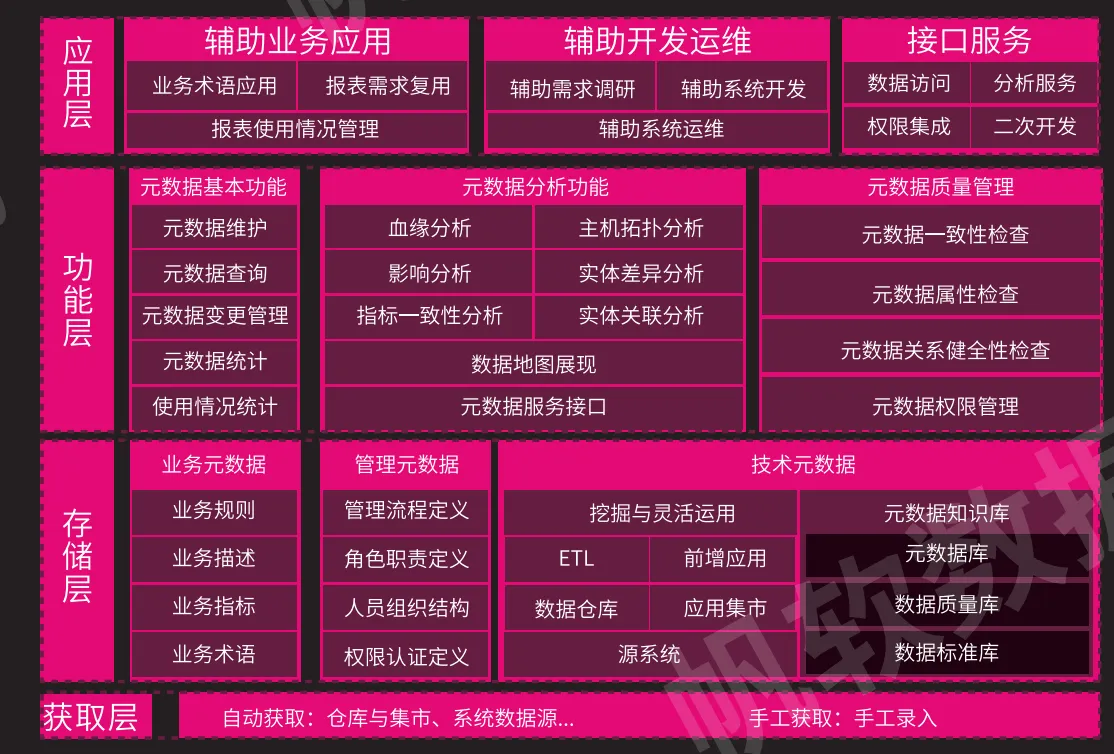

元数据被称为“关于数据的数据”,是描述数据特征、属性、来源、结构、使用方式等信息的集合。

元数据主要回答四类问题:

- 这是什么?(字段名称、业务定义)

- 从哪里来?(来源系统、生成方式)

- 可以怎么用?(数据类型、单位、口径、更新频率)

- 谁可以用?(权限控制、使用日志)

举个例子:你看到一张销售表,有字段“customer_id”,它的元数据可能包括:

- 字段名:customer_id

- 含义:客户唯一编号

- 数据类型:字符串

- 来源系统:CRM系统

- 创建时间:2023-10-01

- 备注:主键,不可重复

这是不是就跟你买一个电饭煲,得先看说明书,知道按钮是干嘛的、功率是多少、怎么使用一样?

元数据不直接参与业务,但你没有它,根本用不好数据。

为什么它重要?因为它是数据能不能“被理解、被找到、被复用”的基础。

BI分析拉出来一个图表,你得知道每个字段代表什么、单位是什么、谁维护、从哪来的,不然你就会经常陷入“图有了,但没人敢解释”的场景。

典型业务痛点:

- “user_id”到底指的是注册ID还是登录ID?没人知道;

- 同样是“销售额”,一个是含税一个是不含税;

- 旧员工离职了,他定义的字段没人看得懂。

元数据治理的价值在于:

- 提升数据可理解性:让业务人员也能放心使用数据;

- 支撑指标统一管理:清晰记录口径定义和计算逻辑;

- 促进数据共享与复用:通过数据目录、数据地图提高访问效率。

三、数据质量:别只想着“数据对不对”,关键是“靠不靠谱”

一句话理解:数据质量讲的是数据的“可信度”和“使用价值”。

数据质量不等于数据有没有错误,更大的问题在于数据对了但用不了。

你拉出一张库存表,发现有5000条物料,有些库存为负、有些SKU根本没有规格、有些批次过期却还在库——这就是数据质量出问题了。

数据质量直接影响数据是否具备分析、判断、决策的基础价值。

通俗来讲,一份数据就算结构完整、字段丰富,如果数值错误、逻辑混乱,那它仍然是不可用的“伪资产”。

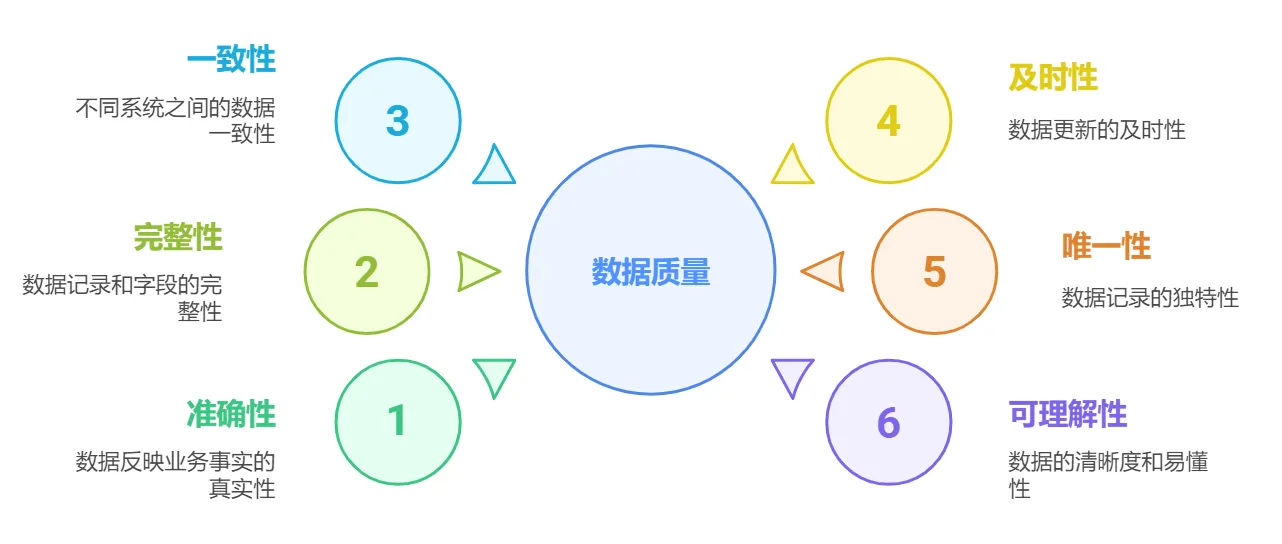

数据质量通常从以下六个维度进行评估:

- 准确性(Accuracy):信息是否真实反映业务事实;

- 完整性(Completeness):是否缺字段、缺记录;

- 一致性(Consistency):同一数据在不同系统是否一致;

- 及时性(Timeliness):数据是否按时更新,是否滞后;

- 唯一性(Uniqueness):是否存在重复记录;

- 可理解性(Understandability):字段是否清晰易懂。

常见场景:

- 客户手机号为“00000000000”,显然不是有效数据;

- 同一供应商在系统A叫“中兴通信”,在系统B叫“中兴通讯”;

- 库存表中某批物料出现负数库存。

这些问题在数据分析初期或许难以察觉,但一旦进入决策层报表,就会造成严重偏差。

数据质量治理建议:

- 制定数据质量标准与评分机制;

- 在数据入库前进行校验与预警;

- 建立数据责任机制,实现“谁采集谁负责、谁用谁校验”

四、数据安全:不是把数据“锁住”,而是“该谁看谁看”

一句话理解:数据安全是指对数据访问、存储、传输、使用等全过程的管控,目的是防止数据泄漏、误用或滥用。

数据安全并不仅仅指防火墙、权限设置这些传统意义上的“IT安全”,而是更关注数据使用过程中的可控性、合规性与可追溯性。

尤其在企业数据日益集中化、平台化的背景下,数据被“拿来看”和“拿去用”的频率越来越高,安全问题也越发敏感。

数据安全的关键关注点包括:

- 访问控制:不同角色、不同系统访问哪些数据;

- 脱敏处理:对涉及个人隐私或商业敏感字段进行掩码/加密;

- 操作审计:谁查看、修改、导出过什么数据,是否记录可查;

- 数据分级分类:数据按照敏感等级分类管理;

- 数据出境合规:跨境数据传输是否符合监管要求(尤其对多国业务企业);

举个典型问题:

如果BI系统中,销售人员能查看到其他区域的客户回款详情、甚至客户电话,那么在系统设计上就已经违反了“最小权限原则”。

数据安全的最终目标不是“把数据藏起来”,而是要让数据“在合规的前提下被合理使用”。

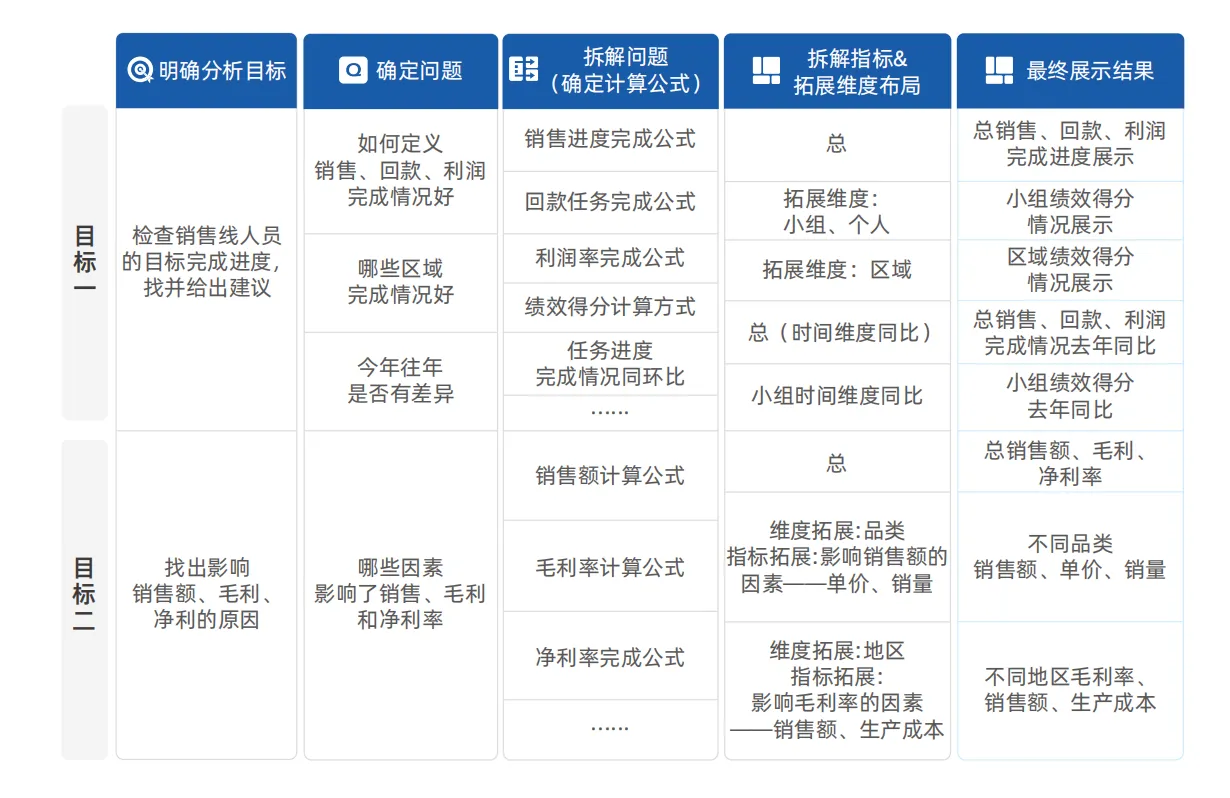

五、指标口径:不是术语,但常引发“认知冲突”

一句话理解:指标口径指的是某个指标的定义规则和计算方式,是企业“怎么统一算账”的共识。

虽然“指标口径”不属于数据治理的标准术语体系,但它几乎是所有企业在分析工作中最容易踩坑的一块。

最常见的争议场景是:

财务部门和运营部门口径不同,一个算销售额按开票金额,一个按下单金额,报表上数字总是对不上。

指标口径的核心,是“定义统一+逻辑清晰”:

每一个高频使用的业务指标(如销售额、毛利率、客户数、转化率)都应有明确的定义文件,包含以下内容:

- 中文名称与英文简称;

- 业务定义与逻辑说明;

- 计算公式;

- 使用边界(是否包含退货、是否按自然月统计等);

- 数据来源与更新时间;

很多企业在推进BI、数据中台时,系统上线没问题,报表也能跑,但各业务部门对同一指标理解不同,最终“用数据说话”的基础被动摇。

指标治理,本质上是一种“业务知识资产化”的过程,不能缺位。

建议:

- 建立“指标平台”或“统一指标库”,有计算逻辑+说明;

- 所有核心指标必须定义人、审核人、更新机制;

- 平台自动追踪口径变更记录,保证版本一致;

- BI平台报表展示时自动绑定口径说明。

写在最后

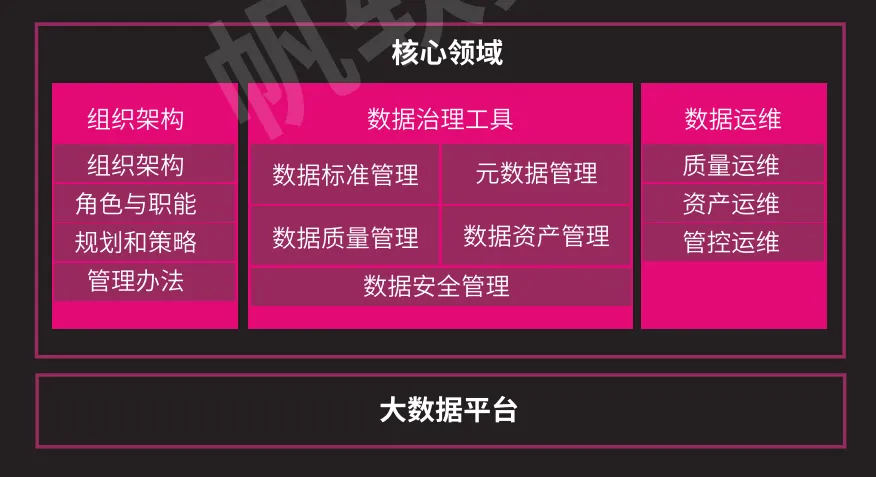

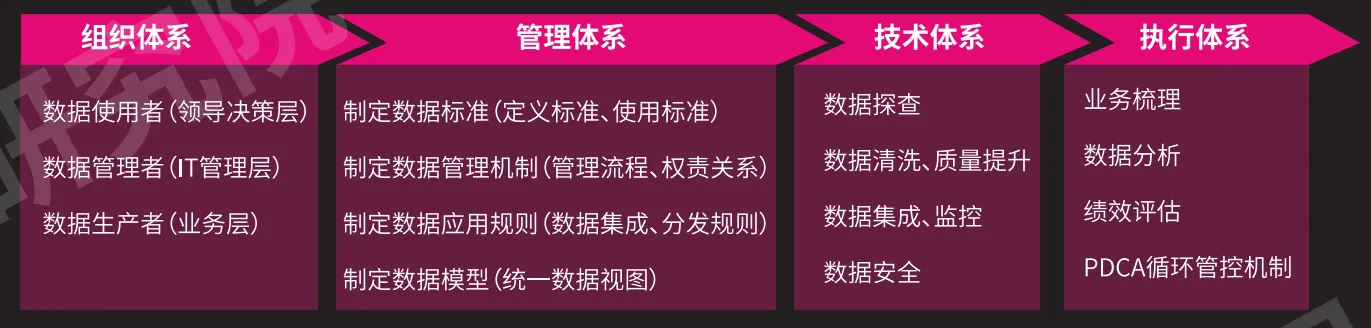

数据治理是一项系统性工程,其本质并不是“把数据存好”,而是“让数据可管理、可复用、可共享、可追责”。

而要构建一套行之有效的数据治理体系,首先就要厘清最基本的几个关键词

——主数据、元数据、数据质量、数据安全、指标口径。这些看似基础的词汇,其实承载着企业数据资产的逻辑边界和治理规则。

每一个词后面,都对应着一套具体的机制、一类典型问题、一组落地工具。

如果基础概念都没有达成共识,数据治理就难以推进,更无法与BI系统、数据中台等工具有效衔接。

建议企业在数据治理初期,先从“概念统一、责任明确、流程清晰”做起,再逐步推动平台建设和体系落地。

只有把“数据叫得清、用得稳、传得准”,才能让数据真正服务业务,支撑决策,释放价值。